上世纪九十年代中期,东北的国有企业迎来了一场空前的危机。

那些曾经为国家经济立下赫赫战功的工厂,突然间陷入了无尽的困境,工人们失去了他们赖以生存的“铁饭碗”。

眼看着一个个家庭在这场风暴中四散崩解,曾经自信满满的工人们不禁开始问自己:未来的路在哪儿?

东北的辉煌岁月

东北的辉煌岁月在很长的一段时间里,东北地区是中国工业的骄傲之地。

那时候,这片黑土地上到处都是热火朝天的景象,国有企业就像雨后春笋一样冒出来,几乎每个城市都能看到它们的影子。

作为国家的工业基础,东北的工厂支撑着全国经济的命脉,大到钢铁厂、机械厂,小到零件加工车间,遍布各地,成了这片土地的标志。

工厂里的机器昼夜不停地运转,轰鸣声响彻云霄,烟囱里冒出的浓烟在天空划出一道道痕迹,远远望去就像是工业时代的画卷。

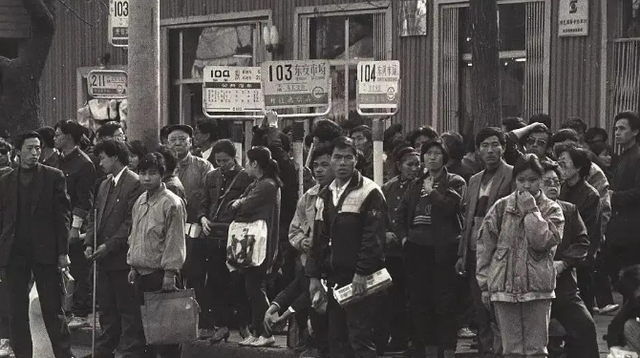

工人们每天按时上下班,穿着统一的蓝色工装,戴着安全帽,手里拎着饭盒,脚步匆匆地走进厂门。

他们的工资不算高,但稳定,每个月发到手里的钱足够一家人花销,还有余头攒下来。

那时候的工资条上,除了基本工资,还能看到各种补贴,像是高温补贴、夜班津贴,细细算下来挺可观。

除了工资,福利待遇更是让人眼红。

医疗方面,生病了去厂里的医务室瞧瞧,小病小痛基本不花钱,大病还能报销大部分费用,不少工人甚至连感冒药都舍不得自己买,直接从厂里领。

住房也不用愁,国有企业给职工分的房子虽然不算豪华,但宽敞实用,三口之家住个两室一厅绰绰有余。

房子就在厂区附近,走几步就能到车间上班,省去了来回奔波的麻烦。

冬天屋里还有暖气,烧得热乎乎的,外面大雪纷飞,屋里却暖如春日。

孩子们上学也有保障,厂办的幼儿园、小学就在旁边,学费低得几乎可以忽略,家长们下班顺路就把孩子接回家,日子过得有条不紊。

逢年过节,厂里还会发点福利,米面油是标配,有时候还有猪肉、苹果这些硬货,工人们拎着这些东西回家,脸上满是笑意。

那时候的东北人提起自己的工作,总是挺直腰板,语气里透着自豪。

他们觉得自己是国家经济的顶梁柱,工厂里的每一声机器轰鸣,都是在为国家添砖加瓦。

走在街上,他们穿着厂里发的工装,胸前别着工牌,路人投来的目光里带着几分羡慕。

下岗潮的突然降临

下岗潮的突然降临到了90年代中期,东北的国有企业开始露出疲态,那些曾经被捧在手心里的工厂逐渐成了改革的烫手山芋。

管理上乱七八糟,厂领导拍脑袋决定生产计划,根本不管市场需求,仓库里堆满了卖不出去的产品。

效率更是低得吓人,机器老旧得吱吱作响,修一次停工好几天,工人们干活也没啥劲头,反正多干少干工资都差不多。

结果呢,这些企业年年亏本,账面上的数字红得像血一样,拖得政府都喘不过气来。为了救命,改革的大刀挥了下来,裁员成了最直接的办法。

1995年前后,东北好多工厂贴出裁员名单,那场面跟过年贴对联似的,一张接一张,黑压压的名字看得人眼晕。

一夜之间,几十年的“铁饭碗”砸了个稀巴烂,上万工人被推到大街上,失业率跟坐火箭似的往上窜。

以前在厂里干活的工人,哪个不是觉得自己有点本事?

拿焊枪的、开机床的,手艺练了十几年,闭着眼都能干活。

可到了市场经济这趟浑水里,他们才发现,这身手艺没人稀罕。

没了工作,家里的日子一下子就崩了盘。

好多家庭全靠一个人那点工资撑着,房租、水电、孩子的学费样样得花钱,过去攒的那点积蓄没几天就见底了。

有的工人跑去劳动市场找活儿,排队排到天黑也没人搭理,年纪大的直接被刷下来,年纪轻的也没啥门路。

东北的冬天冷得刺骨,可失业带来的压力比寒风还狠,压得人喘不过气。

政府想管,可兜里的钱就那么点,救济金发下去跟洒水似的,连个响都听不见。

街上闲逛的人越来越多,工厂门口的宣传栏从贴标兵名单变成了裁员通知,日子一天比一天难熬。

卖血换来的血汗钱

卖血换来的血汗钱工作没了,日子还得过,一些下岗工人被逼得没办法,只能豁出去找点活路。卖血这事儿,就成了不少人的救命稻草。

90年代末,东北好多城市里,卖血站门口排起了长队,跟赶集似的热闹。

工人们卷起袖子,一针下去抽个三四百毫升,换回几十块钱,攥在手里跟宝贝似的。

这点钱看着少,可真能救急,买几斤米熬点粥,给孩子交个学费,再给老人抓点药,勉强能撑几天。

消息传得快,卖血的队伍越排越长,有的一家好几口都去,带着搪瓷缸子装点开水,排队等着抽血。

卖血站忙得跟流水线似的,护士手脚麻利地扎针、拔针,血袋一袋袋堆起来,旁边放着几摞皱巴巴的钞票。

这卖血潮来得快,蔓延得更快,哈尔滨、沈阳、长春,哪哪儿都能看到这景象。

有人算过账,一次卖血赚个50块,一个月卖个两三次,就能凑个百来块,顶得上半个月的伙食费。

可这钱不是白拿的,身体一天天垮下去。

有的工人卖着卖着就站不稳,走路晃晃悠悠,脸色白得跟纸一样,医院里查出来贫血的越来越多。

还有人为了多赚点,隔三岔五就去卖,血没抽几次,胳膊上全是针眼,连护士看了都皱眉。

政府不是不知道这事儿,可管不过来,睁一只眼闭一只眼也就过去了。

社会上渐渐传开一些惨事儿,有的人卖血太多,得了肝炎,躺医院里花的钱比赚的多好几倍。

还有人偷偷跑几个卖血站轮着卖,结果身体彻底废了,连床都下不了。

卖血的钱救得了眼前,可救不了长远,东北的下岗工人就这么在血汗里苦苦撑着,日子过得像在刀尖上跳舞。

更沉重的生存抉择

更沉重的生存抉择在东北的下岗潮中,卖血曾一度成为许多家庭维持生计的重要方式。

对于其中一些家庭而言,即便拼命卖血,也只能勉强维持日常必要开支,而面对突如其来的高额医疗费用或紧急的生活负担,卖血的钱远远不够填补窟窿。

家庭的积蓄早已见底,亲戚朋友也借遍了,最终,部分家庭不得不采取更加极端的生存方式——卖身。这种现象在下岗潮逐渐深入的过程中悄然出现。

卖身并不像官方或媒体报道中那样高调,它往往隐藏在城市的边缘地带。

普通工人或家属们被生活压得喘不过气,为了维持家庭基本生存,他们将自己的劳动和身体当作最后的资源。

从城市里的一些打工场所、临时工零工市场再到灰色地带,有的人选择去重体力工地,转为搬砖、装卸等极其劳累但收入极低的活儿;有些年轻人则进入更隐秘的服务行业,成为一些娱乐场所的陪侍人员。

而另一部分人甚至干脆流入彻底边缘的行业,沦为非法活动中的一环。

具体而言,卖身的原因各有差别。

有些是因为家中有人重病,急需筹款支付高昂的医疗费用;比如罹患癌症、突如其来的手术费用,或是老年人需要长期药物治疗。

而这些工人下岗后一家人没有基本工资和医疗社会保障,任何一场疾病都成了压倒家庭的最后一根稻草。

他们中的一些人会主动向私人老板、地下工头“兜售”身体的劳动力,换取高额但短暂的报酬。

还有一些妇女为了让自家孩子能够继续念书,最终走上这种道路,只为孩子能够缴费入学。

有的人选择外出打工,远走他乡;更多的则困在本地,彻底成为生活的“奴役者”。

复苏的微弱光芒

复苏的微弱光芒虽然下岗大潮让东北从辉煌的工业基地跌入低谷,但这片土地并没有永远沉沦。

上世纪末到21世纪初,随着国家政策逐步调整,东北地区迎来了缓慢的复苏。

政策的重点从单一的工业计划转换到经济多元化的方向,各地政府开始推动经济结构转型,尝试改变因国有企业困境而导致的单一经济模式。

在一些资源仍相对丰富的城市,这种调整首先表现为重工业技术升级。

地方政府与企业合作,引进更先进的机械设备,以提高生产效率;同时开始发展轻工业,补充原有基础产业过度依赖重工业的短板。

这些努力使得部分城市如沈阳、大连等逐渐从破产浪潮中稍有所缓和。

除此之外,教育和职业培训项目也开始为下岗工人打开新的就业门路。

在国家的政策扶持下,一批技术培训中心在东北各地建立,免费或低收费为下岗的中年工人提供职业技能指导。

课程包括电工技术、机械维修、甚至基础电脑操作,让一些工人找到了继续留在职业岗位的可能。

尽管如此,东北的复苏速度并不均衡。

大城市的新产业发展相对较快,而在资源枯竭型城市和更偏远的小城镇,基础产业的衰落仍然是制约经济改善的重要因素。

东北复苏的过程依然漫长,许多尝试过极端因生存而被迫选择的人在恢复时期仍然面临诸多挑战,不少家庭对于未来的就业和收入改善抱有复杂的情绪。

参考资料:

[1]刘让群,牛靖,姚鹏.东北地区产业发展的回顾与展望[J].区域经济评论,2021(3):143-150