古希腊时期的泰勒斯就发现了,摩擦可以使琥珀吸引轻小的物体。这就是摩擦使物体带上了静电,带静电的物体能够吸引轻小物体的原因。一直到了2000多年后的1785年,库伦对一个问题感到了困惑,那就是带电的物体在空气中会逐渐失去电荷。空气的导电能力非常差,物体带的电荷为什么还会丢失?这个看似简单的问题居然过了100多年才得到解决,并且还开辟了物理学的全新研究领域。

带电体在空气中逐渐失去所带的电荷,这是一种漏电现象。1896年贝克勒尔在含铀的矿物中发现了天然放射性后,物理学家受到了启发,会不会是射线将物体带的静电带走了。很多人设计了实验对此进行了深入的研究,两位德国科学家盖特尔和艾尔斯特发现晴天时的漏电率比雾天时的漏电率要高,而且高空中的漏电率要高于地面附近的漏电率,并且高空处负电荷的漏电率比正电荷的漏电率要高。他们的实验显示空气中存在来历不明的离子源。

大物理学家卢瑟福也曾对这个问题进行过研究,他找了一些材料对带电梯进行了屏蔽,发现屏蔽物很薄时不会起作用,增加屏蔽物的厚度,漏电率就会降低,但实验所用的材料最多只能降低30%。卢瑟福就此认为i,带电体的漏电是由于一种放射性物质放出的带电粒子造成的,并且这种放射具有很高的穿透能力。

卢瑟福所说的放射性物质到底是来自哪里?地面还是天空?于是有人乘气球到了高空去做实验。为此做出重大贡献的是奥地利科学家赫斯。

赫斯总结前人的经验教训,并对仪器进行了改进。经过多次乘气球到达高空后的实验,赫斯发现,在高度高于1500米之后,随着高度的增加漏电率明显增加,这表明在地球之外的确存在着放射源。放射源能够放出很强的射线,正是这种射线使得地面上的带电体发生了漏电。赫斯之后很多人设计了更精确的实验,对赫斯的结论给予了强有力的支持。赫斯发现的地球之外的射线就是今天讲的宇宙射线,它主要是质子,其次是α粒子,这种射线曾被叫做赫斯射线。1936年赫斯因此获得了诺别尔物理学奖。

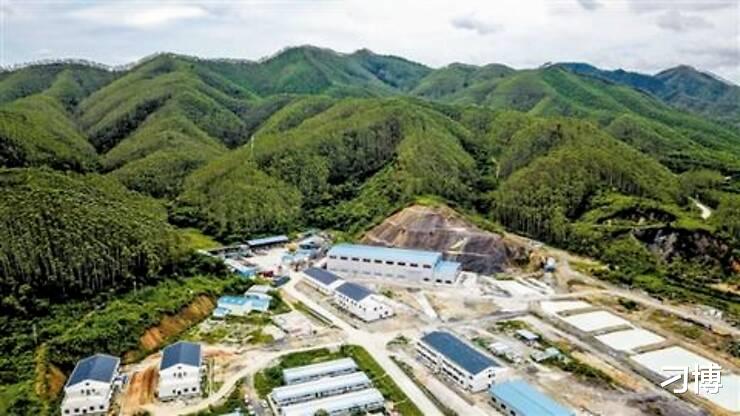

如果想让静电保持得更久,那就将宇宙射线的影响尽可能减小,地下是一个很好的场所。一些实验为了降低宇宙射线对实验结果的影响要将实验室建在地下几十米甚至一千多米处,在那里带电体就不容易失去静电了。

你以为的林荫小道,其实早已车水马龙——莎士比亚 即使那个地方被无数人留下痕迹,但我们依然向往——郭沫若 当你能轻松进入的时候,你就应该明白,不是你厉害,而是对方能够容忍你的渺小——保尔柯察金 即使那里成了黑洞、也是我一生想探索的地方。––霍金 你向往的林荫小路,其实每个清晨和夜晚都挂满了白霜————列夫·坎窝德基 你以为的粉红色,早已被岁月抹黑!——基尔 当你看到一个会发光的洞时,毫无疑问,那是通往新大陆的通道——哥伦布 即使大水一直在泄洪,但是我们依旧奋不顾身的要堵住缺口。直至精疲力尽。——大禹(治水篇) 你以为她只是为别人开过门,其实里边死过人 ——鲁班一号 那个地方即使被许多人留下痕迹 但我坚信他们始终没有到顶- -

有的射线粒子可以穿透地球。

地下1000多米的作者有没有脑子?