新关注的朋友对咱们的框架有些不熟悉,最近回复的私信较多,公众号统一回复下:

1、目前在同时连更三国、东汉

2、个人传记在写马超、夏侯渊、曹仁。

3、三国的第二部赤壁之战也在整理中,争取早日上线。

很快要写东汉最精彩的篇章,班超单手平西域,以前看这段历史时,一直很好奇,东汉怎么会出那么牛的人?

要知道班超之前干的是这活:久之,显宗问固:“卿弟安在?”固对:“为官写书,受直以养老母。

一个替官府抄书的人居然能在西域大放光彩,背后的奥秘是啥呢?

这篇咱们就来聊下两汉的人才选拔制度:察举制

简单介绍下察举制:

1、察举对学术要求很严,凡儒家以外的各家均不得举,开创了以儒术取士的标准。

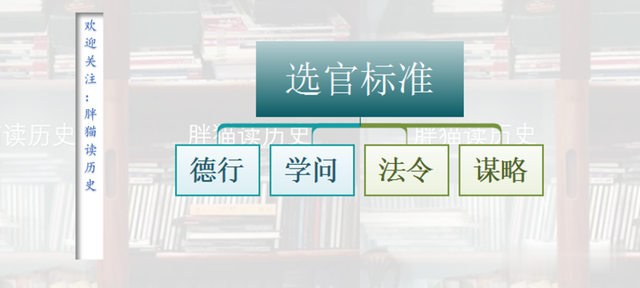

2、取士包括德行、学问、法令、谋略四个方面的内容。

相比明代的八股文,东汉对人才的标准是相当严得,文韬武略,学问修养,各方面你都的是顶尖的才行。现在可以理解为啥三国能出那么多牛人的原因了吧。

这还是在东汉末期,外戚和士大夫血拼后,朝政紊乱的情况下,还能冒出那么多大才。

3、察举分岁举和诏举两类。诏举是皇帝下诏选取特殊人才,是临时性的特科。诏举科目很多,也不固定,目的是把有专门才能的人推举出来。比如哪天要和羌人开战了,朝廷就会专门选拔一批对羌作战熟悉的士人。

此外,皇帝和三公有时还会直接选拔任用属员,其中皇帝特聘召人才叫“征”,公卿郡守聘任幕僚属官为“辟”。

选出来的就是茂才(原叫秀才,为了避刘秀的讳改的名)

这个一看就很高档对吧

在两汉,这基本属于最高的官员入门级别,因为只有皇帝、三公、刺史级的国家级领导干部才有权推荐。

特点就是名额较少,这也算是给三公失去建议、决策权的一个补偿。刘秀开国后,对朝廷架构作了哪些重组?外臣要夺取皇权有多难!

重点讲举孝廉

举孝廉是察举常科的主要科目,一般是根据皇帝诏令所规定的科目,由地方官员考察后向中央推荐人才,是入仕的正途,每年推举。

如果地方上一窝蜂上报人选怎么办?比如颍川、汝南、河南尹这几个大郡,一下子报上来几百个人,朝廷怎么应对呢?

东汉有十分科学的办法,根据各郡规模限定名额!

凡满20万人的郡国每年举一人,

不满20万人的两年举一人,

不满10万人的三年举一人。

对于边境地区郡国(比如凉州、交州)人数还有优待政策,10万人以上则可以岁举一人。

考试内容前面介绍过,突出的就是量才录用。

地方上的人才被举孝廉后,做什么呢?

孝廉的出路最多的是在皇帝身边当郎官,然后再由郎迁中央或地方官吏。

郎官因为一直跟随在皇帝身旁,皇帝如果觉的这人不错,就会派他先进入尚书台学习锻炼,作进一步考察与培养。当你进入到尚书台去历练时,你就会发现光会儒家经典是根本不够的,念几句儒家经典就能处理政务?开玩笑嘛。尚书台的工作需要"明习故事,长于吏职”,你得学会草拟奏章,这需要你具备对朝廷诏令的海量储备和公文写作的纯熟应用。这活你在地方上就必须事先掌握,或者你所在的家族有人定期给你培养和灌输!一般察举推荐来的基本上都是各地响当当的高水平功曹或其他属吏,所谓:光武承王莽之余,颇以严猛为政,后代因之,遂成风化,郡国所举,类多辩职俗吏。为啥呢?三点原因

1、举个例子,太学中的四书五经那种儒家经典类似于咱们的政治课本,但真到了治理地方时候你需要了解的则是各种法律法规和税收知识。这种地方,你混不了!有时候遇到边境战事,郎官有可能直接被皇帝派出去随军征伐,你没点武艺,去了其实是害你,还不如在老家好好享受。

2、在皇帝能力强的时候(注意这个前提),更容易被皇帝看穿你的底色。

3、推荐人才有着巨大的连带责任,有非其人,临计过署,不便习官事,书疏不端正,不如诏书,有司奏罪名,并正举者,被推荐的人要是不行,不仅砸了自己的招牌,还会被上级追责,所以郡守在往上每年推荐“孝廉”时,往往慎重非常。

举个例子:

陈蕃任安乐太守时,郡内有一个名叫赵宣的人,父亲去世,他把父亲埋葬以后,自己住在墓道中,服丧二十多年,名声震动州郡。地方官把他推荐给陈蕃。陈蕃与他相见,问及妻子儿女,结果他的五个儿子都是在服丧期间出生的。陈蕃大怒,遂致其罪。

两汉大部分时间,官员的综合素质往往非常高的原因就在于他的这套高级官员选拔机制。

你必须有一定的武力、倒背儒家经典、熟悉朝廷诏令,不能有明显的短板,这样的三栖放在哪都会大放光彩。

这就是为啥平定西域的牛人班超,既能帮他哥修史,又能带头砍人,还懂外交的根本原因,其实就是这套机制下跑出来的牛人。

超之于西域,戏焉耳矣;以三十六人横行诸国,取其君,欲杀则杀,欲禽则禽,古今未有奇智神勇而能此者

察举制(主要是举孝廉)是一套非常先进的选拔机制。

还是咱们一直反复强调的那句话,天下那么大,怎么会没有人才,缺的合理的机制和伯乐。

但是,举孝廉有个非常关键的前提:对皇帝的要求非常高。

前面的2、3点就和皇帝密切相关,皇帝水平高,你就混不过去,还要追究举荐人的责任。

如果皇帝是小孩子呢,又或者他不想理政,贪欲享乐呢?

那就看此时执掌大权的人是谁,外戚还是宦官。

水平次点的呢也就敢于推荐了,只要你表忠心,送钱,这两点到位了,谁还来纠结你是不是这块料呢?

群僚举士者,或以顽鲁应茂才,以黠逆应至孝,以贪饕应廉吏,以狡猾应方正……名实不相符,求贡不相称,富者乘其财力,贵者阻其势要,以钱多为贤,以刚强为上

反正天下是刘氏的,与我何关,除非这个人有别的想法,比如篡位之类。

来看看和帝时,外戚窦宪的权势有多大

宪府贵重,掾属三十人,皆故刺史二千石。

从窦宪这推荐入仕的掾属有三十个最终做到两千石级别的高官。

咱们知道东汉后期皇帝岁数普遍较小,以至于,当时流行着一首民谣:举秀才,不知书;察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

可见到了东汉后期,举孝廉已经开始暴露出巨大的问题。