上一篇《从十个军团到十三个集团军的变迁(四)》中,介绍了一野的情况。本文来着重讲一下二野的编制及沿革。

这段时期我军发展很快,从抗战胜利后的100万出头,到新中国成立前,已经发展到超过400万的规模。部队规模大了,编制也更加的繁杂,为了便于阅读,按照几个野战军为框架来分别讨论。

在抗战时期,八路军115师,120师,129师分别开创了晋察冀根据地,山东根据地,晋绥根据地,晋冀鲁豫根据地,新四军则开创了华中根据地。

八路军系统发展到1945年夏天时,总兵力已经达到102万。下辖山东军区,晋察冀军区,晋冀鲁豫军区,陕甘宁晋绥联防军,晋绥军区,八路军独立第1游击支队,八路军独立第2游击支队,八路军独立第3游击支队,河南军区,抗日军政大学等。

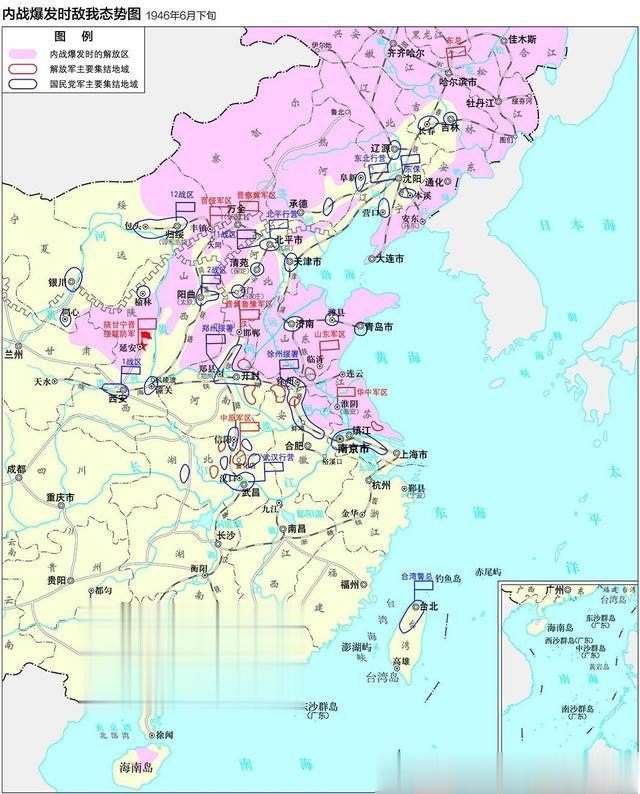

到了解放战争时期,随着斗争形势的变化,全国的解放区进行了重组,组建了几个战略区:华中和山东合并组成华东战略区,晋察冀和晋冀鲁豫合并华北战略区,晋绥和陕甘宁合并组成西北战略区,东北战略区,刘邓大军作为战略机动力量,大范围跃进。

听起来有点错综复杂,实际上抓住一条主线,就很容易理清楚。我军到解放战争后期,所有的军事力量分成了五大部分,一野,二野,三野,四野,华北军区,这是当时人民武装的第一层架构,弄清楚这几个野战军的来龙去脉,也就对解放战争中各部的沿革发展有了一个清楚的认知,也可以得出一个比较全面完整的判断。

本文介绍一下二野的历史和沿革。

二野,来自中原野战军,再之前是晋冀鲁豫野战军,晋冀鲁豫军区,八路军129师。

129师在抗战时期的编制变化及历史沿革在八路军一文中已经具体介绍过,进入解放战争时期,129师的番号停止使用,取而代之的是各个战略区所编组的野战兵团。1945 年8月,中央要求各战略区都编组超地方性的正规兵团,规模原则上以各战略区现有兵力的二分之一或五分之三为限,编为野战兵团,以适应斗争形势的发展变化。

这个时期的野战兵团并没有统一的命名规则,像129师,也就是晋冀鲁豫战略区组建的野战兵团基本就是以晋冀鲁豫军区下属几个军分区太行、太岳、冀南和冀鲁豫来命名的,实际就是后来的纵队,每个野战兵团的规模在1万到3万人不等,而整个晋冀鲁豫的规模差不多30万人,正规部队一多半,其余是地方武装。整编之后,野战正规部队为10万左右,其余编为地方武装。很快,这些野战兵团被整合起来,统称晋冀鲁豫野战军。

同时还成立了晋冀鲁豫军区,晋冀鲁豫军区下辖冀鲁豫、冀南、太行和太岳四个二级军区,以及刚起义加入我军的38军第17师。司令员刘伯承,政委邓小平,副司令员滕代远和王宏坤,薄一波为副政委,张际春为副政委兼政治部主任,李达为参谋长,王新亭为政治部副主任。

1945年8月,鄂豫皖中央局和晋冀鲁豫中央局分别成立,其中鄂豫皖中央分局算是第二次成立了,由徐向前任书记,因病未到任,由副书记郑位三代理,李先念,陈文敏,戴季英,王树声等任中央局委员;晋冀鲁豫中央局是延续北方局的,由邓小平任书记,薄一波任副书记。

1945年9月初,以冀南军区主力编为冀南纵队,以太行军区主力编为太行纵队,以太岳军区主力编为太岳纵队。这就是上面所提到的战略区野战军编组,这个编组一直延续到10月份才基本完成。

1945年9月—10月,晋冀鲁豫军区和阎锡山部在山西晋东南地区打了一场大仗,这一仗被称为上党战役。

上党战役算是抗战之后我军和蒋军的第一场大战,不过严格意义上说,还不算解放战争时期的第一战,因为当时正处在重庆谈判过程之中,加上我军对阵的也不算是国民党中央军,因此这一仗虽然规模不小,在正史中仍然是被记为我军和国民党地方武装的一次战役。

上党战役中,我军歼灭了阎锡山部的13个师,约3.5万余人,击毙了其第7集团军的副总司令彭敏斌,并俘虏了其第19军的军长史泽波,以及炮兵司令胡三余等高级军官,并解放了上党地区。

1945年10月初,晋冀鲁豫军区将下辖部队再次编组,组成了5个纵队。

第1纵队,由冀鲁豫军区主力改编而成,下辖第1旅,第2旅,第3旅,司令员杨得志,政委苏振华;

第2纵队,由冀南纵队改编而成,下辖第4旅,第5旅,第6旅,司令员陈再道,政委宋任穷;

第3纵队,由太行纵队改编而成,下辖第7旅,第8旅,第9旅,司令员陈锡联,政委彭涛;

第4纵队,由太岳纵队改编而成,下辖第10旅,第11旅,第12旅,司令员陈赓,政委谢富治。

1945年10月中旬,鄂豫皖野战军发动桐柏战役,王树声部与李先念部在桐柏会师。

1945年10月底,鄂豫皖中央局改为中原局,郑位三代理书记,郑位三,李先念,王首道,陈少敏,王震任常委,戴季英,王树声等任委员。

鄂豫皖军区及鄂豫皖野战军由李先念任司令员,郑位三任政委,王树声任副司令员,王震任副司令员兼参谋长,王首道任副政委兼政治部主任。

1945年11月初,从延安南下的359旅到达枣阳,与鄂豫皖野战军会师。这也就是1944年从延安出发的南下支队。

1945年11月中旬,晋冀鲁豫军区1纵在开往东北途中,因情况变化,遂留在晋察冀军区,并入了晋察冀军区的建制。

当时各个解放区都组织的大批的部队赶赴东北,走得比较早的如山东的部队,苏北的新四军3师等都按计划到达,走得稍晚一些的如叶飞带领的部队,番号也是1纵,就被滞留在了山东,就地加入山东野战军。

派往东北的部队基本都是各个解放区的精锐,叶飞的1纵到了山东,东北去不了,计划回苏中的,硬是被山东军区给留了下来,因为山东最精锐的部队很多都去了东北,新补充的都是新兵,战斗力上和老部队比起来,还是有很大不足的,叶飞的1纵来了,无论如何不能放走。。。

晋冀鲁豫1纵也是同样的情况,军区凑了25个团的冀鲁豫的主力编成1纵,走到华北,去东北的道路断绝,原计划掉头回来,被聂司令硬给留下来,帮着晋察冀打了几仗,后来晋冀鲁豫天天催,实在留不住了,就把部队放回去,把杨得志给留了下来。。。

1945年10月—11月,晋冀鲁豫野战军打了邯郸战役,也称为平汉战役,歼敌3000余人,俘虏17000余人,还有1万多人投诚。

1945年11月中旬,在邯郸战役中起义的国民党新编第8军改称民主建国军,加入晋冀鲁豫军区战斗序列,由高树勋任总司令。特别提一下,高树勋是解放战争中第一位投诚的国军将领。

1945年11月中下旬,晋冀鲁豫军区再次改编所属部队,新组建了3个纵队。

第6纵队,以太行军区部队改编而成,下辖第16旅、第17旅、第18旅,司令员王宏坤兼任,后由王近山任代司令员,政委段君毅;

第7纵队,以冀鲁豫军区部队改编而成,下辖第19旅,第20旅,第21旅,司令员杨勇,政委张霖之;

第8纵队,8纵的组成比较特别,下辖第22旅,第23旅,第24旅,其中第22旅就是4纵的第11旅,因原计划4纵调往东北,故将一个旅调出作为基础组建8纵,其他两个旅一个是新建的,一个是军区独立旅。8纵的司令员谢富治,政委王鹤峰。

1945年12月初,最终决定4纵不去东北,仍留在太岳军区。4纵遂与8纵合并,仍称4纵。下辖第10旅,第11旅,第12旅,第23旅,第11旅就是第22旅,第24旅改为太岳军区独立旅。所以4纵强是有理由的,早早就有了5个旅的兵力。

到1945年底,不算被晋察冀扣下的1纵的话,晋冀鲁豫军区一共下辖5个纵队,2纵,3纵,4纵,6纵,7纵,还有4个军分区,冀鲁豫军区,司令员王秉璋,政委张玺;冀南军区,司令员杜义德,政委李菁玉;太行军区,司令员秦基伟,政委李寻峰;太岳军区司令员王新亭,政委聂真。

1946年1月,蒋军开始有计划地向解放军根据地实施包围压缩等行动,中原军区地处腹地,首当其冲,军区部队开始逐步由桐柏山区向平汉路以东转移,国民党军前后围堵,将中原军区的部队压缩到光山、罗山、经扶和礼山四县交界处的宣化店及白雀园地区。

1946年5月,国民党第38军副军长孔从周率第55师在巩县起义,后与第17师合编为西北民主联军第38军,孔从周任军长,汪锋任政委,隶属晋冀鲁豫军区序列。

1946年6月,国民党军悍然开启了全面内战,向解放区发动全面进攻。

这个背景是国共双方虽然在1945年10月达成了和平协议,但是国民党真正的目的不是和平,协议只是一种缓兵之计罢了。所以国军一方一面叫着和平,一面不断调兵遣将,准备全面进攻。

1946年6月底,国军集结了22万人围攻中原解放区,后来就把这一仗当作了三年内战的起点。

实际上,在这之前,国共双方已经发生过多次冲突,1945年9月的上党战役,1945年10月的邯郸战役,1945年10月底的绥远战役,1945年11月的山海关和锦州战役,1946年4月的四平战役等,不过因为各种原因,仍然是把中原突围战作为了全面内战的起点。

既然是全面进攻,一是早有准备,而是规模很大,紧接着进攻中原,国军同时集结了大批部队大举进攻华东、晋冀鲁豫、晋绥、东北等解放区。轰轰烈烈的三年全面内战正式拉开了序幕。

中原军区的部队在重兵包围之下,兵分三路突围,

郑位三,李先念等带领中原局和中原野战军主力向西突围,这一部以359旅为主,转战千里,于9月底回到延安,减员超过一半;

王树声率一部向南转移,8月底,这一部与江汉军区部队在房县会师,成立了鄂西北军区,在当地坚持敌后斗争;

皮定均旅向东突围,7月底,皮定均旅经过大小近30次战斗,转战1500里,抵达华中,加入新四军序列。

三路之中,皮定钧一路表现最为出色,以最小的损失取得了最大的战果,后来授衔时皮定均被批示‘皮有功,少进中’,由少将改为中将,就是指这次中原突围。

在这次各解放区同时遭遇全面进攻的情况下,晋冀鲁豫军区由于其独特的地理位置,除了要应对敌人对本区的进攻,还要兼顾与自己相接的中原,华东,陕甘宁,晋察冀等多个解放区的战略配合及策应。

因此,晋冀鲁豫军区也兵分两路,一路以3纵,6纵和7纵,后又增加了2纵,以及冀鲁豫军区的主力部队,共同组成晋冀鲁豫野战军,担负东面的作战任务,这一路由刘伯承和邓小平亲自带领;

另一路由陈赓率领的4纵和太岳军区部队,在晋南方向机动作战;

晋冀鲁豫军区则交由滕代远和薄一波等率部留守。

1946年7月,晋冀鲁豫野战军陈赓部取得闻夏战役的胜利,歼敌5000余人。

1946年8月上旬,晋冀鲁豫野战军陈赓部取得同蒲战役的胜利,连克赵城、洪洞、霍县、汾西及灵石五城,歼灭国民党军超过1万人,控制了超过100公里的同蒲铁路,将阎锡山部和胡宗南部的联系切断。

1946年8月中旬,晋冀鲁豫野战军本部取得陇海战役的胜利,相续攻克砀山、兰封、杞县等5座县城,歼灭国民党军两个旅,连同各地保安队,共计16000余人。

1946年9月上旬,晋冀鲁豫野战军本部取得定陶战役的胜利,此战全歼国民党军整编第3师等共4个旅,歼敌加俘虏共17000余人,晋冀鲁豫野战军自身伤亡3500人。

1946年9月下旬,晋冀鲁豫野战军陈赓部取得临浮战役的胜利,此战全歼了胡宗南的王牌部队第1师第1旅,并重创了敌167旅和27旅,歼敌加俘虏共近5000人。这一仗陈赓部干掉了天下第一旅,武器物资等缴获丰富,部队的战斗力因此又上了个新台阶。

1946年10月上旬,晋冀鲁豫野战军本部与国民党军王牌部队第5军和整编11师在巨野战役中展开激战,双方势均力敌,蒋军伤亡5000以上,我军伤亡4300人。

国民党军中当时有所谓五大主力的说法,是指第18军,第74军,第5军,新1军,新6军,整编第11师就是第18军的核心主力,所以巨野战役是晋冀鲁豫野战军独自力战国军两大主力。

1946年10月底,晋冀鲁豫野战军本部取得鄄城战役的胜利,此战共歼敌9000余人,包括整编第68师119旅及整编55师86团,以及241团及炮兵团一部。

1946年11月,晋冀鲁豫野战军本部取得滑县战役的胜利,此战共歼敌11000余人,包括整编41师104旅全部、整编47师125旅大部,以及保安队等地方武装。

1946年12月,晋冀鲁豫野战军陈赓部取得吕梁战役的胜利,收复了汾西、大宁、永和、隰县、中阳等八座县城,歼灭了国民党军超过5000人,缴获了大量的粮弹物资。

1946年12月中旬,以冀鲁豫军区水东军分区等为基础组建了豫皖苏军区,司令员张国华,政委吴芝圃。

1946年12月下旬,第1纵队由晋察冀军区返回,回到晋冀鲁豫军区的建制。

这个1纵在晋察冀整整一年,终于被调回来,不过部队是被政委苏振华带回来的,而纵队司令员杨得志,以及曾思玉,卢绍武等则因晋察冀军事干部奇缺,被留在了晋察冀。

1947年1月上旬,晋冀鲁豫野战军本部取得巨金鱼战役的胜利,此战共歼敌3个半旅,加上伪军和保安队,共计超过16000人。收复了巨野、聊城、成武等9座县城,有力支援了华东野战军在鲁南地区的作战。

1947年1月中旬,晋冀鲁豫野战军陈赓部取得汾孝战役的胜利,此战歼灭胡宗南部超过1万人,收复了孝义县城,使吕梁、太岳与陕甘宁几个解放区连成了一片。

1947年1月下旬,晋冀鲁豫野战军取得了豫皖边战役的胜利,这次战役分为南北两路,北路由刘伯承指挥,攻占了定陶、单县、曹县等地区;南路由邓小平指挥,解放了柘城等地区。

1947年3月,从晋察冀归建的1纵与7纵合编为第1纵队,杨勇任司令员,苏振华任政委,下辖第1旅、第2旅、第19旅和第20旅。

1947年3月至5月,晋冀鲁豫野战军取得豫北战役的胜利,此战歼灭了国军第二快速纵队和暂编第三纵队,加上地方武装,共计4万5千余人,俘虏了第三纵队司令孙殿英以下7000余人。解放了封丘、延津、原武、阳武、濮阳、淇县、浚县、汤阴等九座县城,豫北战役有效破坏了敌军的中原防御体系,很好地配合了解放军在陕北、山东等国民党军“重点进攻”区域的作战。参加豫北战役的晋冀鲁豫野战军部队包括第1纵队、第2纵队、第3纵队、第6纵队和太行军区、冀南军区、冀鲁豫军区的3个独立旅,全部兵力共60个团10万余人。

1947年4月至5月,晋冀鲁豫野战军陈赓部取得了晋南战役的胜利,歼敌超过14000人,解放和收复了翼城、新绛、河津等22座县城,控制了禹门口、风陵渡等重要的渡口,把国民党军压缩到运城、临汾等几个孤立据点内。

1947年6月底,刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫野战军第1纵队、第2纵队、第3纵队、第6纵队,共12万人组成了南征野战军,在鲁西南一带强渡黄河,发起鲁西南战役,有力策应了我军在陕北和山东解放区的作战,此战也被认为是从防御转向战略进攻的第一战。

1947年7月,主力南征之后,晋冀鲁豫军区将太岳军区、太行军区、冀南军区和冀鲁豫军区的部队进行整编,新建了第8纵队、第9纵队、第10纵队和第11纵队。

第8纵队,司令员兼政委王新亭,下辖第22旅,由冀鲁豫军区独立第2旅改编;第23旅,由太岳军区第23旅改编;第24旅,由太岳军区第2军分区第40团、第3军分区第49团和第56团合编组成;

第9纵队,司令员秦基伟,政委黄镇,下辖第25旅,由太行军区独立第1旅改编;第26旅,由太行军区独立第2旅改编;第27旅,由来自太行军区三个军分区的第36团、第46团、第47团、第50团、第53团合编而成;

第10纵队,司令员王宏坤,政委刘志坚,下辖第28旅,由冀南军区独立第4旅改编;第29旅,由冀南军区独立第5旅改编;第30旅,由冀南军区3个独立团包括原民主建国军的部队合编而成;

第11纵队,司令员王秉璋,政委张霖之,下辖第31旅,由冀鲁豫军区独立第1旅改编;第32旅,由冀鲁豫军区独立第2旅改编;第33旅,由冀鲁豫军区独立第3旅改编;

第12纵队,司令员赵基梅,政委文建武,下辖第34旅、第35旅。12纵是由中原军区突围出来的主力组建而成,划归晋冀鲁豫野战军指挥部建制。

至此时,晋冀鲁豫野战军已由近10万人的规模发展到28万余人,部队也由清一色的步兵发展到炮兵,工兵等多兵种协同作战。

1947年7月,晋冀鲁豫野战军取得了鲁西南战役的胜利,此战歼敌4个整编师、9个旅,共计56000余人。收复了黄河南岸的鲁西南解放区,有力配合了陕北和山东的作战。

鲁西南战役可以细分为以下三个部分:

1,郓城战斗,歼灭55师师部及两个旅,共计11000余人,俘虏副师长理明亚以下8300人;

2,六营集战斗,歼灭70师和32师两个师部,以及三个半旅,敌军伤亡3500余人,70师师长陈颐鼎以下被俘15000余人;

3,羊山集战斗,歼灭敌66师,俘虏了师长宋瑞珂。

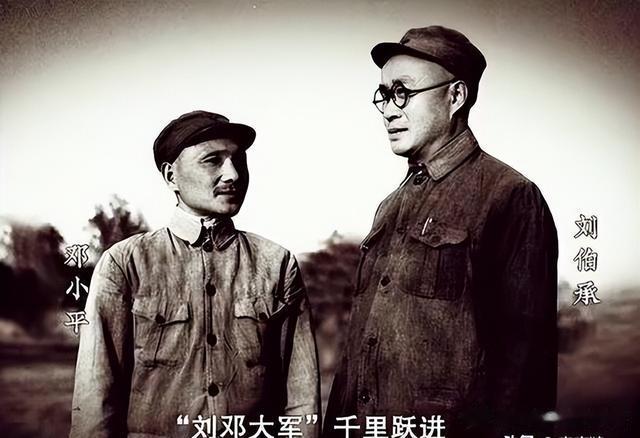

1947年8月,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫南征野战军共4个纵队,分兵三路,开始了千里跃进大别山的行动。其中1纵负责东路,3纵西路,2纵中路,6纵随同集团军总部行动。刘邓大军历经千难万险,在敌人大军的围追堵截下,一路渡过汝河,沙河,淮河等天险,到达大别山地区。

1947年8月至10月,陈赓谢富治集团挺进豫西,转战陇海路潼洛段和豫西及陕南地区,连续攻克了12个县,歼敌超过3000人,陈谢集团与刘邓大军、陈粟大军形成一个“品”字形,在国统区的内部作战。

陈谢集团由晋冀鲁豫野战军4纵、9纵和西北民主联军第38军以及太岳军区第22旅组成,由指挥者陈赓和谢富治的名字命名。

1947年10月,晋冀鲁豫野战军第8纵队在第二次运城战役中再次失利,攻城未果。

8纵,9纵,10纵,11纵,12纵是晋冀鲁豫军区新组建的5个纵队,9纵加入了陈谢集团,10纵,11纵,12纵归到南征野战军的序列,8纵留在内线作战,归晋冀鲁豫军区指挥。此时直接指挥8纵等部队在山西作战的是晋冀鲁豫军区副司令员徐向前。

1947年10月中旬,晋冀鲁豫野战军3纵8旅在张家店战斗中,全歼了敌88师62旅。

1947年10月底,晋冀鲁豫野战军1纵和6纵在高山铺战斗中,全歼了敌整编40师和82旅,歼敌超过12000人,这是晋冀鲁豫野战军进入大别山以来的第一个歼敌过万的大胜仗。

1947年11月,白崇禧调集了重兵围剿大别山,晋冀鲁豫野战军主力兵分两路,分别由刘伯承和邓小平带领,一路留在大别山地区进行内线作战,另一路则运动到淮北地区,实施反围攻作战。

刘邓大军在次年春天离开大别山,在大别山一共待了7个月。在这7个月中,刘邓大军取得了多次斗争的胜利,粉碎了敌人对大别山的多次进攻,在敌人的腹心地区建立起了鄂豫、皖西、桐柏和江汉4个根据地,完美实现了预期的战略意图。

不过,刘邓大军孤军深入,也付出了巨大的代价。1947年8月挺进大别山前,晋冀鲁豫野战军出征的兵力为12万余人,包括1纵32000人,2纵31000人,3纵27000人,6纵26000人,野战军直属队6500人。到1948年2月末离开大别山时,晋冀鲁豫野战军的总兵力不足7万人,包括1纵15000人,2纵12000人,3纵15000人,6纵14000人,野战军直属队3000人,另外留在大别山进行内线游击战的部队1万人左右。

1947年12月,陈谢集团和华东野战军西兵团协同作战,取得了平汉路破击战役的胜利,有力支援了大别山刘邓大军的行动。这次破击战可分为三个部分:

1,许昌战役,华东野战军西兵团歼敌5000余人,缴获各种火炮20多门,汽车100余辆和大量军用物资;

2,金刚寺战役,陈谢集团和华东野战军西兵团全歼敌第5兵团兵团部及整编第3师共计9000余人;

3,确山战役,这次战役的目的是通过攻击确山守敌,吸引敌人主力来援,从而减轻敌人对于大别山刘邓大军的压力。所以陈谢集团和华东野战军西兵团虽然没有攻下确山,却也达到了战略意图。

华野西兵团也被称为华野外线兵团,实际上华东野战军西线部队,并没有正式的西线兵团建制,也没有任命领导机构,而是由华东野战军司令部直接指挥。之前确实讨论过由粟裕担任西兵团的司令员,后来也是由粟裕实际指挥的,但没有发布过正式命令。

华野西兵团后来和晋冀鲁豫的部队多次合作,在1948年甚至一度改称为晋冀鲁豫野战军,这是后话了。

1947年12月中旬,王新亭指挥的晋冀鲁豫野战军8纵和王震指挥的西北野战军2纵协同作战,终于在第三次运城战役中攻克了运城。

1947年12月,华中野战军第1纵队独立师调至晋冀鲁豫军区建制,改称晋冀鲁豫军区独立师。

1948年2月,晋冀鲁豫军区组建晋冀鲁豫野战军第13纵队和第14纵队。13纵由太行军区两个独立旅和军区独立师,也就是华中野战军归建的独立师合编而成,下辖第37旅,38旅,39旅,司令员曾绍山,政委徐子荣;14纵由冀南军区的两个旅和太行军区基干武装合编而成,下辖第41旅,42旅,司令员韦杰,政委甘渭汉。13纵和14纵后来和8纵,15纵被划至华北军区建制。

1948年3月,刘邓大军主力也到达确山地区,与陈谢集团,华东野战军西线兵团会师,这也标志着刘邓大军所在的鄂豫皖根据地,华野所在的豫皖苏根据地和陈谢兵团所在的鄂豫陕根据地已经连成一片。

1948年3月,会师后不久,晋冀鲁豫野战军主力就离开了大别山,结束了为期7个月的艰苦卓绝的挺进大别山行动。

1948年3月中旬,陈谢集团和华东野战军陈唐兵团在洛阳战役中协同作战,全歼第第206师及保安部队共约2万人,并俘虏师长邱行湘、洛阳专员刘焕东以下15000余人,并攻占了古都洛阳。

陈唐兵团是指陈士榘和唐亮所率领的华野3纵,8纵以及10纵所组成的集团,是华野西线兵团的一部分。需要特别指出的是,洛阳战役的总指挥是陈士榘,而不是资历更老的陈赓。

1948年3月—5月,晋冀鲁豫野战军8纵和13纵协同作战,在临汾战役中获得胜利,攻占了临汾。

1948年4月,陈谢集团在第二次洛阳战役中再次攻占洛阳,歼敌近2000人。洛阳解放,意味着晋冀鲁豫解放区和豫陕鄂解放区连成了一片,而敌人在陇海线西安与郑州间的联系被切断。

1948年5月初,陈谢集团和华野10纵协同作战,取得宛西战役的胜利,解放了内乡、镇平、淅川、邓县、许昌、光化等9座县城,歼敌人超过21000人。

1948年5月9日,新的中原局和中原军区成立,邓小平为中原局第一书记,陈毅为第二书记、邓子恢为第三书记。刘伯承为中原军区司令员,邓小平为政委。陈毅为第一副司令员兼华东野战军司令员和政委,李先念为第二司令员。邓子恢为副政委,张际春为副政委兼政治部主任,李达为参谋长。

晋冀鲁豫野战军南下部队改称为中原野战军,下辖1纵、2纵,3纵,4纵,6纵,9纵, 11纵等7个纵队;

第1纵队,下辖第1旅、第2旅、第20旅,司令员杨勇,政委苏振华;

第2纵队,下辖第4旅、第6旅,司令员陈再道,政委王维纲;

第3纵队,下辖第7旅、第8旅、第9旅,司令员陈锡联,政委彭涛;

第4纵队,下辖第10旅、第11旅、第13旅、第22旅,司令员陈赓,政委谢富治;

第6纵队,下辖第16旅、第17旅、第18旅,司令员王近山,政委杜义德;

第9纵队,下辖第26旅、第27旅,司令员秦基伟,政委黄镇;

第11纵队,下辖第31旅、第32旅、第33旅,司令员王秉璋,政委张霖芝。

中原军区下辖豫鄂、皖西、豫皖苏、江汉、豫西、桐柏、陕南等七个军区;

鄂豫军区,下辖五个军分区,司令员王树声,政委段君毅;

皖西军区,下辖三个军分区,司令员曾绍山,政委彭涛;

豫皖苏军区,下辖八个军分区,一个独立旅,司令员张国华,政委吴芝圃;

豫西军区,下辖六个军分区,代司令员李成芳,政委张玺;

桐柏军区,下辖三个军分区,及第28旅,司令员王宏坤,政委刘志坚;

江汉军区,下辖三个军分区、一个独立旅,司令员张才千,政委刘建勋;

陕南军区,下辖两个军分区及第12旅、第17师,司令员刘金轩,政委汪锋。

晋冀鲁豫军区和晋察冀军区合并成立华北军区,晋冀鲁豫野战军8纵、13纵、14纵划至华北军区建制。

也就是说晋冀鲁豫这个称号已经不再使用,大部成为中原军区和中原野战军,小部成为华北军区的组成部分。

1948年5月底,中原野战军会同华东野战军集结6个纵队组成东西两个集团,实施宛东战役。1纵,3纵,6纵为东集团,由陈锡联指挥;2纵,4纵,以及华野10纵组成西集团,由陈赓指挥。东集团的目的是通过佯攻确山吸引敌军主力胡琏的18军来援,西集团的目标是在南阳以东趁机歼灭张轸兵团。战役的结果是实现了牵制18军并掩护粟裕兵团渡河南下的战略意图,但是另一项主要意图歼灭张轸部未能完全实现,只消灭了将近1万人。

1948年6月中旬,中原野战军会同华东野战军协同作战,共同实施了豫东战役。此战歼敌一个兵团部,2个整编师部,4个旅、 2个保安旅,共计将近10万人。我军伤亡大约33000人。

豫东战役也称为开封战役,或者睢杞战役,是解放战争中的第一次大规模兵团作战,如果但从伤亡对比来看,豫东战役不算是一场大胜,但从更大的视角来看,豫东战役等于是在棋局陷入僵局之后,被粟裕下出的一记妙手,从此以后满盘皆活。

豫东战役是以华东野战军为主的,由粟裕指挥,战役分为两大部分:

1,开封战役,华东野战军攻占了开封,歼敌近4万人。我军伤亡近12000人。开封是中原地区我军解放的第一个省会城市。

2,睢杞战役,华东野战军消灭了区寿年兵团,重创了黄百韬兵团,削弱了邱清泉兵团,歼敌近6万人,并俘虏了区寿年等敌军高级将领。

豫东战役后,我军在中原战场的战局瞬间打开,敌军中最能打的几支主力胡琏兵团,黄百韬兵团,邱清泉兵团等全部被吸引到豫东战场,造成其整体防线两翼空虚,许世友率山东兵团趁机发动了兖州战役,中原野战军紧接着发动襄樊战役,华野韦国清部也趁机发动了一些配合主线的作战行动,几部加起来歼敌超过20万人,大大削弱了敌军在中原主战场的力量,也因此将淮海决战的时间大幅提前。

1948年7月,中原野战军实施了襄阳战役,歼灭第15绥靖区司令部,104旅和164旅全部,以及163旅大部,俘虏了康泽,郭勋祺以下17000余人,收复了襄阳、樊城、老河口、谷城、宜城等。

1948年10月,中原野战军实施了郑州战役,歼灭第12绥靖区司令部,40军军部,106师、268师和39师各一部,以及郑州警备司令部所属留守部队等,共计11000余人。解放了郑州及开封两座重要城市。

1948年11月,华东野战军会同中原野战军共同实施了淮海战役,此战共歼灭敌5个兵团部,22个军部,56个师,共计超过55万余人。我军伤亡近14万人。

淮海战役是解放战争中规模最大的一次战役。我军参战的部队包括华野16个纵队,中野7个纵队,及鲁中南、苏北、冀鲁豫等军区部队等,总兵力超过60万人。敌军参战的有7个兵团、2个绥靖区、34个军,总兵力约80万人。此战过后,敌人在长江以北的主要战略集团已经悉数覆灭。淮海战役可分为四个大的阶段:

1,碾庄战役,华东野战军和中原野战军协同作战,全歼国民党第7兵团,第7兵团司令官黄百韬自杀身亡;

2,宿县战斗,中原野战军攻占宿县,俘虏张绩武以下12000余人,切断了徐州与蚌埠的联系,实现了对徐州敌军的战略包围;

3,双堆集战役,华东野战军和中原野战军协同作战,全歼了国民党第12兵团,俘虏第12兵团司令官黄维;

4,陈官庄战役,华东野战军和中原野战军协同作战,歼灭了杜聿明集团三个兵团,杜聿明被俘虏,第2兵团司令官邱清泉被击毙,第13兵团司令官李弥和第16兵团司令官孙元良侥幸逃脱。

1949年2月,解放军全军统一整编,编为4个野战军加华北军区,中原野战军改称第二野战军。

全军部队整编为19个兵团,67个军,其中整编后的第二野战军下辖3个兵团,9个军。

第三兵团,司令员陈锡联,政委谢富治,副司令员王近山及杜义德,政治部主任阎红彦,参谋长王蕴瑞。下辖第10军,军长杜义德兼,政委王维纲,副军长范朝利,参谋长高厚良,政治部主任许梦侠;第11军,军长曾绍山,政委鲍先志,副军长郑国仲,副政委钟汉华,参谋长杨国宇,政治部主任刘华清;第12军,军长和政委均由兵团副司令员王近山兼任,萧永银任副军长兼参谋长,副政委李震,政治部主任李开湘;

第四兵团,司令员兼政委陈赓,郭天民担任副司令员兼参谋长,刘志坚担任副政委兼政治部主任,胡荣贵担任政治部副主任。下辖第13军,军长周希汉,政委刘有光,副军长陈唐,廖冠贤任副政委兼政治部主任;第14军,军长李成芳,政委雷荣天,王启明担任副军长兼参谋长;第15军,军长秦基伟,政委谷景生,政治部主任余洪远;

第五兵团,司令员杨勇,政委苏振华,副政委张霖芝,政治部主任甘渭汉,参谋长潘焱。下辖第16军,军长尹先炳,政委王辉球,副政委戴润生,参谋长杨俊生,政治部主任吴实;第17军,军长王秉璋,政委赵健民,副政委萧元礼,参谋长刘星,政治部主任裴志耕;第18军,军长张国华,政委谭冠三,副军长昌炳桂,副政委王幼平,参谋长陈明义,政治部主任郭影秋。

此外,第二野战军还成立了直属特种兵纵队,由二野参谋长李达兼任司令员和政委,孔从洲任副司令员,徐立行任参谋长,下辖榴弹炮团,战车队和工兵团等。

整编后的第二野战军,兵力将近30万人,武器装备也大大加强,之前跃进大别山时丢掉的重武器又装备起来,单是各型火炮就超过1500门。

1949年4月20日,二野,三野,四野共同发起了渡江战役,百万雄师过大江。

1949年4月22日,二野解放江西南昌;

1949年4月23日,三野解放国民政府首都南京;

1949年4月29日,二野解放安徽徽州;

1949年5月3日,三野解放浙江杭州;

1949年5月4日,二野解放江西上饶;

1949年5月17日,四野解放湖北武汉;

1949年5月27日,三野解放上海;

1949年8月,刘邓向二野下达了“川黔作战的基本命令”,以大迂回、大包围的方式,会同一野和四野,全面包抄消灭西南地区的敌人。

1949年11月15日,二野解放贵州贵阳;

1949年11月30日,二野解放四川重庆;

1949年12月9日,国民党云南省政府主席卢汉在昆明通电起义,国民党西康省主席刘文辉和西南军政长官公署副主任邓锡侯、潘文华同日也在四川彭县通电起义。云南四川两省宣告解放。

1949年12月30日,二野解放四川成都,这是二野进军大西南解放的最后一座大城市。

1950年春,二野一部发起滇南战役,另一部挺进西昌,西南全境除西藏外,全部解放。

1950年2月22 日,以第二野战军的领导机构为基础,成立西南军区,司令员贺龙,政委邓小平。下辖西康、川西、川北、川东、川南、云南、贵州、西藏等8个军区。

1950年5月,第二野战军并入西南军区,第二野战军及所属兵团的番号撤销。

下一篇继续介绍三野的情况。