清明期间,一年一度的《太公你在哪》再度上演。

广东、广西、海南,这三个省份,由于对清明祭祖异常重视,而且扫墓过程异常硬核,而被网友称为“华南F3”。

华南F3为了扫墓能有多拼呢?

为了扫墓,他们爬悬崖。

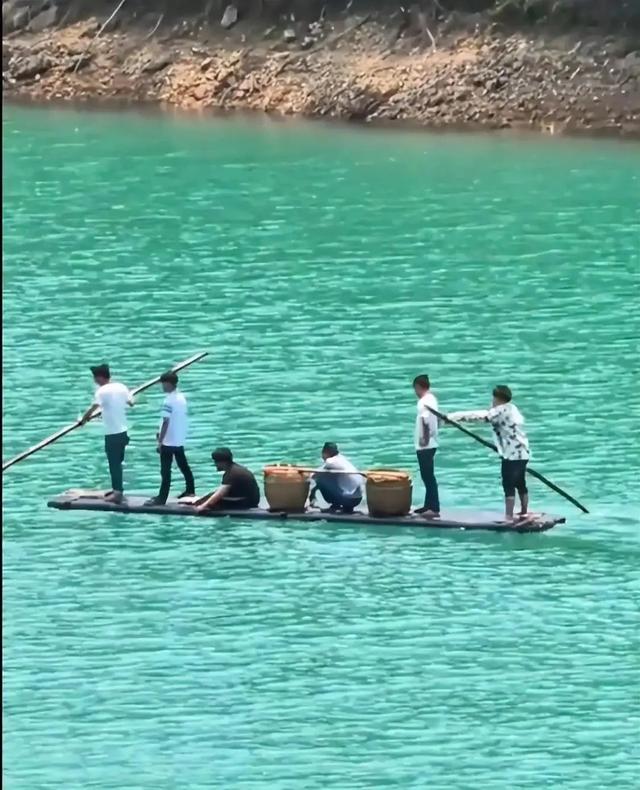

他们涉水。

他们钻洞。

他们玩“特技。

也玩科技,连机器狗都上了。

翻山越岭也要给老祖宗传统的烧乳猪。

也可以供汉堡给太祖换口味……

其实不光F3,整个南方省份都对清明祭祖非常看重。比如我的老家湘南,过年可以不回家,但清明能回家却不回是要被人说闲话的。可以说,清明是如今空心化的农村,人丁最兴旺的时刻。

有人不免疑问,为何以华南F3为代表的南方人对清明祭祖如此重视?为何“太公在哪里”的情节总在一年又一年重演?

为何重视?关于为何华南F3对清明祭祖如此重视,我觉得主要有三个原因。

首先,就是宗族文化受冲击较小

北方由于战乱频繁,以宗祠、祭祖为代表的宗族文化受到的冲击较大。

而且,以华北平原为代表的北方地区,地理上一马平川,族群间的流动、融合,相较南方更为频繁。一个村子往往叠加了不同时期迁入的族群,混合着不同的姓氏,较难形成“同宗同祖”的共同认同。

同时,由于远离政治中心,建国后“移风易俗”的影响,也是南方远小于北方。比如,在计划生育最为严厉的年代,以潮汕为代表的南方地区,始终都是政策推行阻力最大之地。当年,当地的计生官员,受制于强大宗族文化的压力,始终对政策执行睁一只眼闭一只眼。

其次,地理孤岛的宗族围栏

南方诸省,遍布山地、丘陵,在地理上就形成了一个又一个相对独立的孤岛,对不同宗族分割。

以我湖南南部的老家为例,呈现“八山二水一分田”的格局,山多地少,村落沿着山岭错落分布。基本每隔一座山就聚集着一个同姓的村子,说着不同的方言。

因为地少人多,单凭个人力量难以生存,又客观上要求同族的村民,必须形成强大的宗族凝聚力。

我的老家

一是合作上的需要。

在乡村地区,最需要通力合作的,就是“喜”和“丧”这两点。喜事还可以丰俭由人,但丧事没有宗族的力量,是无法完成的。

以我们村为例,由于处于五岭山脉腹地,村子周围都是石头山,村民不会去破坏少得可怜的耕地,因此下葬需要抬到十几二十里之外去。以前,那可真是靠人一步一步抬上去的。近年来,由于村民大多外流到县城或大城市生活,年轻人没干过重活,已没了60后、70后吃苦耐劳的能力,才改为部分路段用车运输,但还是要靠大家撑住抬上山的。

这些合作的现实需要,反过来要求大家强化宗族认同感,继而强化修族谱、建宗祠、祭祖先在内的一系列宗族文化。

二是竞争上的需要。

在以农耕为生的年代,南方诸省常常因为土地、水等资源而发生争夺,竞争的需要,也要求大家强化宗族凝聚力。当然,随着农村空心化,村际间的争夺在如今的社会已经很少看到了。但“我是某某村”、“我是某某祖门下”,仍是共同安全感的来源。

再者,就是文化上的深度认同

宗族文化,实际上是以男丁为核心,以香火传承为中心的。

前些年村里续族谱,我得以一观村里的族谱。简而言之,族谱的内容就是我们从哪来的,哪一代生了谁,谁又生了几个孩子。

这种深入人心的观点,落在清明这件事上,就是祖宗的坟有人扫。而且,到了清明这天,谁家扫墓时人丁最为兴旺,追溯的祖先代数越多,越会受到认可。

当其他人家里扫墓的人浩浩荡荡,而你家的坟墓无人祭扫,是会被同村的人私下鄙夷的。

清明扫墓,是一种自觉的仪式感和荣耀感。

为何难找接下来探讨,为什么“太公在哪里”年年上演。

最重要的一点,就是南方山多地少,为了保护耕地,坟墓往往葬得很远。跟北方平原地区就在自己地里下葬完全不同。

华南地区以丘陵、山地为主,许多祖坟位于人迹罕至的山林、悬崖甚至水底。这就为寻找“太公”制造了难度。

再加上现在农村已鲜有人在山上干活,南方地区草木生长旺盛,因此几乎每年都要迷途好几次。

今年清明,我们村刚以“房”为单位,进行了集体扫墓。

最高的一辈祖先,是乾隆3年出生的,距今已经300多年。从一个人,繁衍到300多人的巨大家族,宗族文化带来的力量确实是巨大的。

由于年代久远,有些祖坟已经很难寻觅。据说某个祖坟就藏在密密麻麻的树丛里,找的时候遍寻不果。几乎要放弃的时候,才发现在某块石头的背面。

当我们上百号人浩浩荡荡地爬上陡峭的山路扫墓时,还是有些感叹,如今我们轻装上阵都要气喘吁吁才能到达,当年他们是怎么把沉重的棺木抬上去下葬的啊!这份凝聚力,确实令人钦佩。

要我说,什么华南F3,湖南必须加入华南F4才对。