【前言】

1978年,对中国来说是个大变样的一年。这一年发生了好多大事,高考重新开考了,还有凤阳小岗村那帮子人,他们胆子大,开始搞起了土地包产到户……

因此,在邓小平位于西山的家里,此刻正进行着一场特别重要的会面,但外界几乎没人知道。

【“你熟悉尤太忠吗”】

周惠坐在高级轿车里,心里七上八下的。不久前,他刚被邀请去和华国锋主席聊了聊,华主席有意让他去内蒙古当领导。这不,马上就要去内蒙古上任了,小平同志又突然约他见面。他心里直犯嘀咕,不知道小平同志要跟他说啥重要的事儿。

他心里五味杂陈,一路上都在琢磨。直到瞧见了小平,他这才彻底安心了。

小平同志非常热心地款待了他,还细心询问了他的身体状况,接着就切入了主题。“华国锋同志是否已经跟你交流过了?”

华主席吩咐我,去大寨那边瞅瞅情况。

“你咋看这事儿呢?”小平同志继续问道。

华主席真是个实在人,他性格憨厚,心眼好。但说实在的,现在咱们国家的农业和工业问题,光靠学大寨那一套可不行。周惠讲完这些,偷偷瞄了一眼邓小平同志,看他有啥反应。

他瞧见小平同志没反对他的话,就接着往下说:“我前阵子去国外看了看,觉得咱们现在这套做法不太对劲。现在咱们国家的农业和工业发展,光靠照搬别人那一套可不成。”周惠心里明白自己话说得有点冲,连忙瞅瞅邓小平的反应。

听到周惠这么讲,邓小平心里头算是明白了他的打算。这样一来,邓小平感到挺高兴,华主席让周惠去内蒙,这确实是个挺对的安排。

邓小平和周惠想法相投,都觉得要搞活经济,光靠不断学习和改进那一套是行不通的,解决不了发展路上碰上的难题。要想往前冲,得把革命精神和改良方法两手抓,一块儿用。

邓小平在听完周惠关于内蒙古发展计划的见解后,忽然转头问他:“你了解尤太忠这个人吗?”

周惠自然是晓得尤太忠的大名,也零星听过他在战场上的一些英勇事迹,但两人其实没啥深层次的来往,因此他并不清楚尤太忠究竟是怎样一个人。所以他连忙答道:“不咋熟。”

邓小平笑了笑,说不认识也没关系,以后慢慢就熟了。我对他很了解,带兵打仗他确实很有一套,但让他当省委第一书记,还是有点吃力的。等你到了内蒙见到他,就帮我带句话,就说是我讲的,下次让他回北京中央党校继续学习。

这回,周惠明白了,邓小平同志这是在给他撑腰呢。

后来,小平同志嘱咐他说:“你到内蒙古后,得赶紧把经济搞上去,还有,领导班子建设也得抓牢,特别是得有个得力的秘书。”在周惠动身之前,小平同志又对周惠说,工作上碰到啥难题,随时找他帮忙。

离开邓小平家后,周惠心里的那点儿担忧全没了。小平让他放开手脚去干,还把尤太忠调到中央党校学习,这明显是在给他铺路,让他能实实在在地抓经济。这样一来,他怎能不对得起小平的信任呢?

【要想经济好 人要先吃饱】

在走马上任之前,周惠给尤太忠通了电话,说打算先到基层去摸摸情况,了解一番后再正式到岗。

他首站抵达的是乌盟。

走在路上,他看到的全是那些没精打采的面孔,这儿的人大多瘦得皮包骨,感觉一阵风就能刮跑。往远处瞅瞅,绿油油的景色几乎绝迹,这大热天的,却让人感觉跟冬天似的。周惠不由得在心里重重地叹了口气。

他搞不懂,内蒙古那儿耕地足足有8000多万亩呢,还有各种各样的矿产,资源多得是,咋老百姓还是填不饱肚子?难道是地不长庄稼,还是农民兄弟不会耕作?周惠一见到人就拉着聊,想弄明白到底咋回事。他跑了锡盟、包头这些地方,结果越看越糟心!好多农民都是吃了这顿没下顿,过得挺艰难。

大家连肚子都填不饱,哪里还有心思去聊发展这事儿啊?

周惠经过一番调研发现,那时候农区的农民啊,每人手头上有三分半的自留地,剩下的都是集体的。在同一地区,自留地每亩产量能超过400公斤,但集体的地呢,一年到头亩产也就100公斤左右。周惠心里明白,要想真正解决这事儿,得靠“包产到户”才行。

但是,关于“包产到户”这种做法,上面明确说了不允许。那咋整呢?咱换个说法,照样干。有了周惠的支持,伊盟、巴盟、呼市这些地方就开始搞起了各式各样的“包产到户”。他们找了个分“口粮地”的借口,把大片耕地都分给了农民自己去耕种。

当其他干部提出疑问时,周惠总是马上就说:“先顾着把肚子填饱才是关键。”没多久,那些推行包产到户的地方,农业生产嗖嗖往上涨,农民的日子也明显好过多了。

1980年那夏天,中央出了个文件,说只有符合“三靠”条件的队伍才能搞包产到户。这事儿可把周惠给愁坏了,心里直嘀咕:内蒙古这地界儿,到底能不能算上“三靠”呢?要知道,这两年内蒙古在他的点头下,已经悄悄搞起了包产到户,老百姓的日子是一天比一天滋润。说实话,内蒙古这情况,跟“三靠”的标准还真不太搭边。

不过,周惠想了想后说,“要是跟全国其他地方比,咱们内蒙古大概能算上‘三靠区’吧。”他这话一出,意思很明确,不管三靠区的标准咋样,内蒙古得算是三靠区。这样一来,给农民分口粮田就有了正当名头了。

有些地方的领导因为没看到中央的通知,所以不敢轻易尝试。1981年春天,周惠再次前往乌盟进行考察,他注意到那边实行“分田到户”政策的农户并不多。好多生产队还是面临粮食不够吃、牲畜饲料不足的问题。

那时候,乌盟地区正遭遇大旱灾,要是再不推行“分田到户”,那已经播下去的夏粮很可能又要颗粒无收了。周惠直接问了老百姓对“分田到户”的看法,随后当机立断,决定让大家“承包青苗”。等秋天收粮的时候,不但没出现预期的“绝收”,而且家家户户都存下了粮食。

【拒绝“大锅饭” 牧区大发展】

1981年7月份16号,党的六中全会一完事儿,中央就下了个通知,给内蒙古定了调子,说以后得“以林牧为主,同时搞点多种经营”。

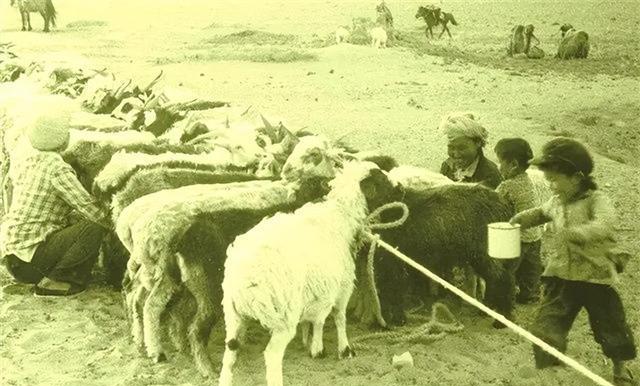

周惠到了内蒙后,心里头最惦记的事儿之一就是中央给出的那些指导。你看,内蒙古这地儿,畜牧业顶呱呱,草原广阔无垠,足足有十亿亩呢。可奇怪的是,这儿的老百姓日子却过得挺不容易。

要想畜牧业搞得好,得先把问题根源弄明白。到底是天灾作怪,还是管理上有漏洞,让畜牧经济老是滞后?周惠经过一番仔细调查,发现内蒙古的牧区老遭灾,不是三年一次的旱灾就是五年一遇的雪灾。好多牲畜秋天养得膘肥体壮,结果一到冬天就不明不白地死了,损失惨重啊。

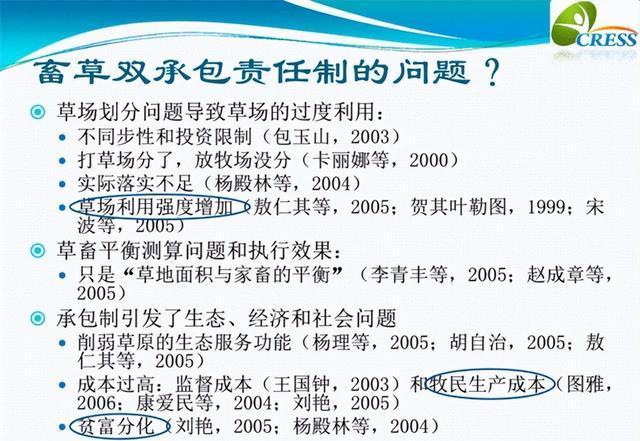

他借鉴了“包产到户”的做法,觉得畜牧业也可以尝试承包制。那会儿,他察觉到草场退化是个棘手问题,要是草场没了,畜牧还怎么搞?周惠这人向来爱干实事,没多久,他就带着团队奔向了草原退化最严重的地界——新巴尔虎左旗的新宝力格公社。

那边的牧场,草长得稀稀拉拉,都快被吃秃了,满眼望去,绿油油的地方变成了“黄土地”。周惠经过一番琢磨,觉得问题不在于牲口多、草地少,而是草原上的人们压根儿没想着要保护草地,把草地当成了牲口的“自助餐”,一个劲儿地放羊放牛,结果就把草场给整退化了。

这就是管理没跟上所带来的麻烦。到后来,周惠带头,自治区弄了个草原管理责任制度。简单说,就是把草场、牧场的使用权明确给生产队,让牧民们明白,要想畜牧业搞得好,草场保护不能少。这样一来,牧民在利用草场时,心里就有了保护草场的念头。

之后,周惠想了个法子来增加养殖数量,那就是“草和牲畜一起包干到户”。到了第二年秋天,用了这个办法的几个草原,牲口数量一下子就超过了集体养殖,而且牲口的体格也强壮多了。大家看到成效,好多牧区都跟着学。慢慢地,这个方法就在全国推广开了。

不过,这位搞经济的高手,骨子里可是个实实在在的革命家。

【一心为民的革命接班人】

1918年,周惠在江苏一个穷苦的农民家庭中呱呱坠地。但他的出生并没能让家人脸上露出笑容,因为周惠家穷得叮当响,原本一家人的生活就已经够拮据了,现在又多了一个要吃饭的小家伙,家里的日子愈发过得紧巴巴的。

周惠她爸纠结了好久,最后还是硬起心肠,把周惠丢在了马路边。周惠的大嫂忙完地里的活儿,回到家发现周惠不见了,一问才知道是被爸给扔了。她看不得这么小的娃受苦,连忙又把周惠找了回来。可家里穷得叮当响,连口粮都没多少,周惠从小就是靠着地瓜糊糊填饱肚子的。

周惠小时候因为吃得不好,营养跟不上,一直到三岁才摇摇晃晃地学会了走路。后来,他又摊上了天花这毛病,家里穷得叮当响,根本没钱给他瞧病。没办法,他只能躺在床上硬扛。说来也怪,就这么挺着挺着,他的病竟然自己好了。

周惠小时候就记得,他的几个兄长一个接一个地去投身革命了。因为这,国民党的人老往他家跑,想抓人,抓不着就捣乱。小周惠看到那些拿着枪的国民党兵,一点儿也不害怕,还会走上前去跟他们争辩几句。

周惠吸取了哥哥们的经验,决定投身革命时,为了不让家里人受到牵连,就没再用原来的名字惠珏,而是改叫周惠了。

周惠20岁那年,碰到了陈丕显,两人一块去了延安,投身到了革命事业里。

延安是个革命的地方,很多明白事理的人到了那里,心里头就燃起了革命的火花,并且为这事儿豁出去了一辈子。周惠到了延安,上了一所学校,没多久就被延安那股子劲儿给影响了。学业完成后,他选择留在边区政府,干起了宣传组织革命的活儿。在抗战那会儿,还有解放战争的时候,他还做过夏津的地委书记呢。

新中国成立后,周惠跟着往南走的军队去了湖南,然后就留在那里,做了常德地区的头儿,还当上了湖南省的副头头。因为他从小就在田里干活,特别心疼农业发展,所以在当副头头的日子里,他特别重视农业这块儿。

他一直将邓小平同志强调的实事求是原则作为自己工作的指南针。碰到不清楚的事儿,他就亲自上阵去调研;面对已经存在的情况,他坚决不弄虚作假。那时候,有些人爱夸大粮食产量,但周惠始终坚持如实上报,有多少是多少,也因此没少被人指责。

周惠那种说真话、办实事的态度,让毛主席很是看重,还特地邀请他去参加了庐山会议。在那次会议上,毛主席专门找时间跟周惠聊了聊湖南农业的发展路子和当前的形势。可没想到,就在这次会议上,周惠因为某些事情被撤了职,之后二十年都默默无闻。

周惠重回工作岗位后,首先就被提拔成了交通部的二把手,副部长。第二年,他就被调到了内蒙古。走之前,邓小平同志还专门抽空跟他见了个面,这次见面,既是给他饯行,也是给他指了条明路。

这药就像是颗让人安心的灵丹妙药。

【后记】

邓公给周惠吃了颗安心丸后,他到了内蒙古就掌握了实打实的权力。虽然刚开始是担任内蒙古的第二书记,但因为邓公事先打了招呼,第一书记尤太忠几乎是把所有工作都放手让周惠来主导。

说白了,周惠在内蒙古之所以能那么“有胆”,全靠邓公给他的信心。内蒙古能快速腾飞,周惠功不可没,同时也得益于邓公的远见卓识!