中国书法史上的"二王"犹如日月并悬,世人多仰王羲之如瞻北辰,然细辨草书真髓,王献之实开笔阵雄风。梁武帝萧衍《观钟繇书法十二意》云:"子敬不迨逸少,犹逸少不迨元常。"此评千载成谳,然若将目光聚焦草书领域,"小王"却在另辟的疆域里构筑起不逊"大王"的巍峨丰碑。

一、墨池叛逆:从家学桎梏到破体新境

王氏家族的书法教育堪称艺术史上的奇特景观。据虞龢《论书表》载,献之年十二,窃改父书,"羲之见其笔势惊绝,乃叹曰:'此儿后当有大名'"。这段记载暗藏机锋:少年叛逆的笔锋里,已跃动着突破樊笼的基因。米芾在《书史》中直指要津:"子敬天真超越,岂父可比拟?"书圣庭训下成长的"破壁者",在《十二月帖》中将篆籀笔意幻化为草书奇姿,其"外拓"笔法与父之"内擫"形成鲜明对峙。

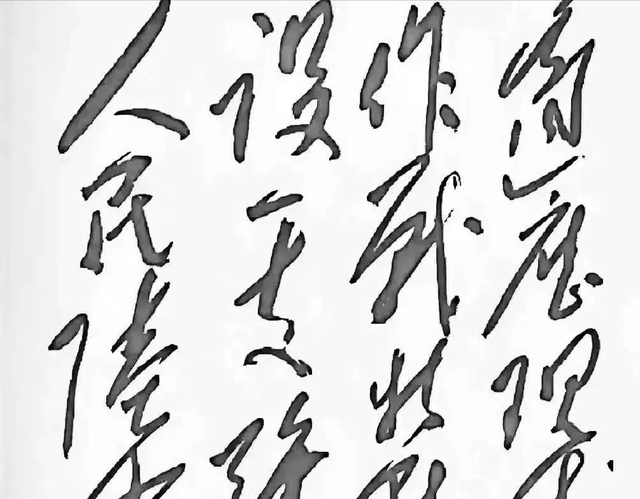

王献之的"一笔书"在《中秋帖》中如江海倾泻,连续七字未断气脉。相较王羲之《十七帖》"似断还连"的雅正风度,这种"形断神驰"的革新,恰如董其昌《画禅室随笔》所言:"破方为圆,削繁成简,大令书如项羽用兵,过不留行。"这种对书写秩序的颠覆,将草书从实用记事的窠臼中解放,升华为纯粹的精神舞蹈。

二、飞白造境:从笔墨意象到时空解构

观《鸭头丸帖》中的"飞白"技法,墨色枯润相生处,仿佛可见书家运笔时的呼吸律动。张怀瓘《书断》称其:"有若风行雨散,润色开花。"这般水墨幻化,在《授衣帖》里呈现为"星垂平野阔,月涌大江流"的宇宙图式。项穆《书法雅言》揭示真谛:"子敬行草,飞鸿戏海,舞鹤游天。"此时笔墨已超越字形,创造出动静相生的多维空间。

比较父子书札,王羲之《远宦帖》如棋局布子各守其位,王献之《玄度帖》却似乱石铺街浑然天成。这种"从心所欲不逾矩"的境界,正是苏轼推崇的"出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外"。黄伯思《东观余论》中的"小王总百家之功,极众体之妙",实非溢美之词。

三、气韵革命:从晋人格调到盛唐先声

颜真卿《述张长史笔法十二意》记载,张旭见《十二月帖》大悟"孤篷自振,惊沙坐飞"之道。这种"满纸烟云"的气象,在怀素《自叙帖》里化作"奔蛇走虺势入座,骤雨旋风声满堂"的盛唐强音。朱长文《续书断》直言:"大令草法,导后世狂草先路。"此乃穿透千年的艺术伏脉。

王献之在《廿九日帖》中创造的"三体浑融",楷行草错落交织如交响乐章。这种"破体"实践,突破了钟繇"三体书"的严格分野。包世臣《艺舟双楫》对此激赏:"大令能于极速中具百物状,此非法度所可牢笼。"这种反叛精神,在徐渭"乱石铺街体"中得到隔代回应,形成中国书法史上最耀眼的异端谱系。

当我们将晋人法帖置于艺术长河观照,王献之的草书革命显露出惊人的现代性。其"一笔书"开创的抽象韵律,比西方抽象表现主义早了十五个世纪;"破体书"解构的书写规范,暗合后现代艺术的跨界思维。康有为《广艺舟双楫》中的感叹:"右军内擫,大令外拓,各造其极",实为公允之论。在草书这一特定维度,王献之以不拘成法的创新勇气,与其父各树高标,共同构成了中国书法美学的两座巅峰。

王羲之世人称之为书圣,王献之在父亲如此大的光环笼罩下,依然能开创一片天地,走出自己的书法道路,而且登上一定的高峰,属实不易呀!