东汉时期,江东上虞一带有端午祭潮神的风俗。

祭祀必有舞蹈,其中有一位领舞之人叫曹盱。

这舞可不是在岸上跳,而是在江中迎风劈浪的小船上跳——平常人站都站不稳。

曹盱技术很好,多年未出过事。但“善泳者溺于水”,老手也会翻船。

143年端午,风急浪高,曹盱在祭祀时落水,下落不明。

他的女儿——14岁的曹娥,在江边寻父17日未果。绝望之下,纵身跳入江中。

5日后,曹娥的尸体紧抱父尸,浮出水面。

众人感其孝行,为其在江边立庙,并奏请朝廷表彰。

151年,孝女庙建成,上虞县长度尚命其门生邯郸子礼(邯郸淳)为之作碑。

曹娥像

曹娥庙

358年,王羲之以小楷书孝女曹娥碑于庙,并由新安吴茂先镌刻成碑。

由于王羲之殁于公元361年,如果事迹为真的话,这算得上是书圣生前最后一幅小楷了。

据说王羲之当时是书于细绢之上,还保留了下来,被称为绢本《曹娥碑》。

绢本《曹娥碑》上有梁代徐僧权、满骞、怀充等人题名,还有韩愈、宋高宗等人题款,可见流传渊源。

该作品现藏于辽宁博物馆,又名《曹娥诔辞》。

绢本《曹娥碑》

不过学术界对此还有存疑,所以你现在去辽博官网上看,对它的介绍是“此卷历来有王羲之墨迹一说,至宋高宗赵构时明确为晋时佚名之作”。——这个很严谨,这才是科学的态度,不像某些地方为了名气,不惜强拉关系甚至杜撰传闻攀附名人,简直毫无节操。

宋高宗评价绢本《曹娥碑》“纤劲清丽”,“非晋人不能如此”。

文徵明则说它“古雅纯质,不失右军笔意”。

最搞的是赵子昂、虞伯生,还把它推崇为“正书第一”。

——这算不算名人效应?

不过,该本《曹娥碑》捺笔厚重、结体扁方,尚存隶书笔意,从中可以窥见早期楷书的笔法、结体特征,也不失为上好的小楷法帖。

可惜的是,立于曹娥庙王羲之所书的碑刻早已佚失。

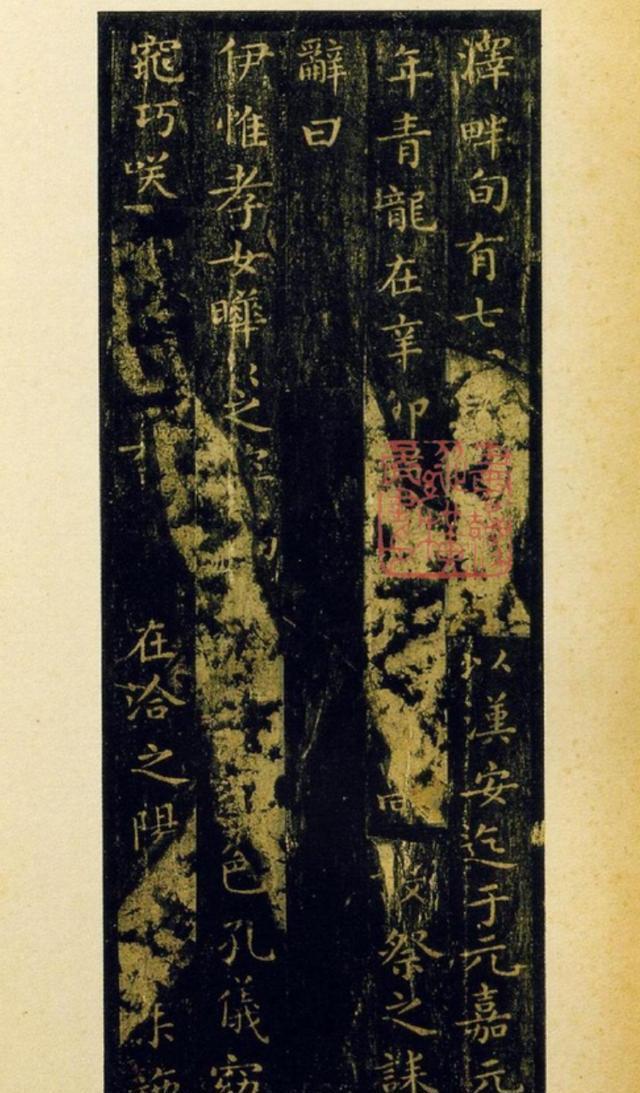

现存的《曹娥碑》碑刻,是王安石的女婿蔡卞重新临摹后所刻,也算是一代名作。

《曹娥碑》碑刻部分01

《曹娥碑》碑刻部分02

从钟繇到王羲之,奠定了楷书的基础。

尽管笔画间还有少许隶书的影子,但楷书的基本架构和特征都已经形成。

这时候的楷书,就像一个十三四岁的小姑娘,虽然还没有完全长成,但眉眼身形之间,已经是一个美人胚子了。

在书法史上,行书能写出“天下第一”的作品,楷书能开创新体(今楷)流传千年——如此成就,除了王羲之,再无旁人。

不仅如此,王羲之在草书上,也做出了惊人的成就。

至于王羲之的草书如何,且听下回分解。

PS:本文为《趣说汉字书法史》系列文章,每天只需1分钟,就能得到受用一生的艺术素养。请加关注,看之前文章获得更多有趣的知识,及时提示更新。转载请标明出处,欢迎出版社与我联系。