前言

自新航路开辟以来,西欧人的足迹遍布于整个已知人类世界。在新大陆,葡萄牙人、西班牙人、法兰西人、不列颠人纷纷建立自己的商站和殖民据点,扩充自己在新大陆的势力,甚至不惜爆发战争。而在历史较为久远的东方,虽然当地遍布大大小小的本地势力,且对待欧洲人的态度较差,但欧洲人仍然在当地建立了自己的势力,甚至是较大规模的殖民地,比如澳门、吕宋、巴达维亚、香料群岛等地。在建设东方殖民地的过程中,欧洲人发现面对东方的复杂气候环境,来自欧洲的移民难以适应,而当地土著又较为懒惰,很难为欧洲殖民者创造经济价值,面对劳动力短缺问题,价格低廉且适应性强、劳动率高且高服从度的华人成为了欧洲殖民者的首要选择,并最终造就了今天东南亚乃至世界各地的华人分布格局。当英国人开始建设澳大利亚与新西兰时,华人移民曾一度影响了当地的生态与政治格局,并引起了当时殖民地政府的恐慌,最终造就了排华政策的悲剧,直到冷战以后才得以真正废除,其影响至今仍存。那么,在面对重重困难下,华人社群的诞生以及如何延续?华人如何利用当地环境生存与发展?这些都是本文接下来讨论与阐述的方向。

较早时期的澳洲与新西兰

在我们熟知的历史中,旧大陆最早发现澳大利亚与新西兰的冒险家均为欧洲人,且都是荷兰探险家,分别是威廉·贝米(1606年)和 亚伯·达史门 (1642),但根据一些现存的资料和证据来看,东方人,尤其中国人和东南亚岛屿上的土著,在较早之前就已经和两地产生了一些方面的交流。明代中国人汪大渊在其著作《岛夷志略》中提到他曾经抵达马来群岛更南部的陆地,随行水手认为这是世界最南端的岛屿,称之为“绝岛”。后又根据马来语,称其为“麻那里”。这是澳洲大陆首次准确的中文记录。而毛利人的祖先至少在十世纪就已经来到了新西兰,并在之后漫长的岁月中形成了本族群复杂的家庭与社会组织形式。以至于当库克船长发现新西兰并进一步探索时,面对毛利人的复杂社会关系与组织形式,曾呼吁英国政府应慎重对待与毛利人的关系,而不能像对待其他殖民地土著那般。(尽管还有一些关于澳新早期发现的历史记录和考古证据。但由于年代久远以及证据存疑,本文暂不列举。)

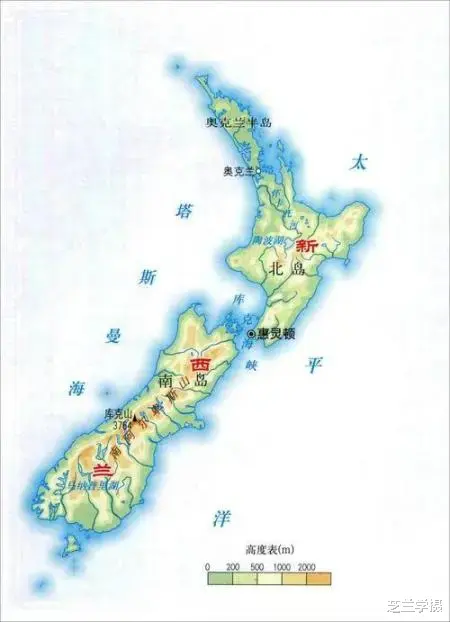

1788年,英国人在悉尼湾建设了第一个澳大利亚殖民地,当时英国政府是将澳洲视作本土囚犯的流放地。但是开始于19世纪20年代的澳大利亚牧羊业大扩张与殖民理论家爱德华·韦克菲尔德的“系统殖民”的理论提出,再加之当时英国本土需要转移过剩人口。英国政府转变政策,向牧场主开放理论上属于“皇家领”(Grown Land)的殖民地土地供其“圈用”,实际意义上结束了流放罪犯的移民制度。而在新西兰,情况又有所不同。1777年,英国海军军官、探险家库克船长发表了他的航行报告,之后引发了欧洲向新西兰移民的浪潮。因为相对于内陆乃至大部分地区非常荒凉的澳洲大陆来说,尽管由于东南部隆起的山脉且山脉顶部常年白雪皑皑而且横跨地域较广(酷似长白云,这也是新西兰被毛利人称为“长白云之乡”的原因),但是新西兰有着和欧洲大陆相似的气候以及较为肥沃的土地,因此让欧洲移民趋之若鹜。与澳大利亚不同的是,新西兰得天独厚的自然条件,促使其殖民地建立伊始就践行了爱德华·韦克菲尔德的“系统殖民”理论,英国政府也尽可能挑选无犯罪前科的移民。比较讽刺的是,当“系统殖民”理论的提出者爱德华·韦克菲尔德在1853年抵达新西兰时遭受打击,因为其有牢狱前科而广受鄙视。

在英国人建立第一个澳大利亚与新西兰殖民据点以前,中国商人的足迹已经覆盖至这一区域。面对自明代以来中国市场对海参以及檀香木的市场需求,中国商人不断向南扩张自己的活动范围。他们往往会和当地土著合作,进行海参捕捞、烘干以及檀香木砍伐、加工,造成了以上两者的种群范围大幅缩小甚至灭绝,对环境造成了很大的破坏。当英国人在澳新建立殖民据点后,殖民者不可避免的与中国人商人进行接触,有时甚至是意外遭遇,这也是近代以来较早有关中国人在澳新活动的记录。而澳新殖民地,有关华人的现存最早的确切记录分别为1818年抵达澳洲悉尼的广州人麦世英(Mak Shying)和1842年抵达新西兰南岛尼尔森(Nelson)的广东人黄庭鹤(Appo Hocton)。麦世英以英国随船木匠的身份抵达悉尼并最终定居于帕拉玛塔(Parramata),曾两次与欧洲裔女性结婚,最终于1880年6月18日去世。而黄庭鹤则是以英国商船勤杂员的身份抵达新西兰南岛尼尔森,他先后做过仆役、车夫与农民,并在1852年入籍,娶过两位英国裔女性为妻,最终通过自己的努力成为了一名农场主。当然,在1848年之前,华人进入澳大利亚与新西兰的方式和规模往往是职业化和零散化的,即有一定的职业技能的零散定居人员。这些人中的后代部分甚至全部由于和欧洲裔女性结婚以及避免歧视等多种原因最终选择主动或被动的融入当地,从而失去了华人身份,以至于后世的家族成员忘记了家族的华人背景。

淘金热以前的澳洲与新西兰

在讲述华人大规模涌入澳大利亚的历史以前,我们应该先明白两个概念——赊单制和契约制。契约制,顾名思义就是以签订纸面协议的方式放弃一定的人身自由被雇佣的一种制度,也就是契约苦力制。而赊单制其实就是“赊欠船票制”(由英文 Credit Ticket System 翻译而来),其含义指的是;

出洋做工的苦力,无钱购买船票,而由招工代理人垫付,到国外以工资加利抵还,直到还清为止。在债务未清之前,要听从债权人的控制和驱使,不能自由行动。

欠债苦力的主人可随债权的转移而转移,事实上就是转卖。这是一种以表面的债务关系来掩盖人身奴役的制度。它和契约苦力制的区别“只是没有定期的明文契约,而保存了工人与雇主之间的债权债务关系,”实际上是一种变相的契约工。在十九世纪五十年代淘金热兴起以前,在澳大利亚的华人劳工主要是契约劳工,他们“都订有按每月工资三四元、劳动三至八年的契约”。但在十九世纪五十年代淘金热兴起以后,契约制度为赊单制度取代。而之前从事契约劳工的华人也纷纷离开原雇主,涌入淘金热的浪潮之中。

随着澳大利亚畜牧业的扩张,劳动力需求问题也随之而来。早在1829年,韦克菲尔德就在其殖民地管理改革方案《悉尼来信》(A Letter from Sydney)中向政府建议应当为新南威尔士殖民地雇佣贫穷的中国人来开辟殖民地的荒野,而1834年4月19日《悉尼先晨报》(Sydney Morning Herald)也撰文提出有组织运输华南地区的中国人到新南威尔士殖民地,并招募这些华人,雇佣他们从事农工、铁匠、细木工等技术工作,如同尼德兰人和西班牙人分别在他们的殖民地荷属东印度和菲律宾雇佣华人那般。华人劳工批量进入澳大利亚的转机是在鸦片战争后。为了解决华人苦力招募问题,以英国商人为主的西方商人通过一系列的地形考察后,选中了海港优良、通商基础较好但清政府控制力相对于福州、广州较薄弱的厦门作为其非法劳工贸易的中心,先后建立了六家外国苦力代理机构,进行劳工招募。1848年6月6日,“宁罗号” 从香港抵达厦门运载了120名华工(这些华工是契约工人,工期为五年),在海上航行3个多月后于10月2日抵达悉尼。同时,该艘船只也是目前可以确信的第一艘运载厦门劳工抵达澳大利亚的船只。自此以后,拉开了华人批量进入澳大利亚殖民地的历史序幕。而新西兰大规模引进华人劳工的历史则要到1865年年底新西兰淘金热结束后,而在1865年之前仅有少量且零散的华人移民进入新西兰,他们中的大部分往往是掌握一门或多门技能的专业人士,只有极少数是劳工或淘金者。

当提到淘金热以前的澳大利亚华人移民历史时,厦门移民又或者厦门籍华人移民劳工,是一个必须要了解的群体,但在了解这个群体之前,我们应该先理清欧洲殖民者为什么热衷于雇佣华人进入其殖民地做工的原因。受荷兰人、西班牙人等在东南亚从事殖民活动的欧洲殖民者的影响,澳大利亚的英国殖民者对华人也存在一些对华人的刻板印象,例如:适应性强、工作效率高、服从性强、薪资要求低等。尽管大部分情况下皆是如此。当英国人开始建设澳洲殖民地时,面对新殖民地的发展问题,她的欧洲同行们为她提供了成熟且合适模板和示例。早期,荷兰、西班牙等欧洲殖民者在东南亚建立殖民地时,曾考虑使用当地土著作为殖民地建设和发展的劳动力。但由于当地土著的低生产效率以及面对过度压迫而反抗不断,难以产生预期的经济价值。而华人由于长期生活在专制帝国的统治之下,其个体往往受制于环境形成了高度服从性,而长期以来的王朝更迭与低生活水平,塑造了华人吃苦耐劳、善于适应陌生环境与气候的性格。因此,华人成了这些欧洲殖民者眼中可以创造经济价值的优质劳动力。导致在吕宋、爪哇、香料群岛等地的城市、矿场和种植园园中,到处都能看到华人的身影。而在这些殖民地中,华人往往扮演着商人、手工业者、矿工以及种植园劳工等角色,甚至一些城市的主要建设者就是华人,例如巴达维亚(Batavia)和马尼拉(Manila),以及英国人随后建立的海峡殖民地中的吉隆坡(Kuala Lumpur)和槟榔屿(Penang Island)等地。为了更好的管理越来越多的华人群体,欧洲殖民者在其殖民地设立一些华人官职,并授予华人社群中的精英,例如荷兰人设立的甲必丹(荷兰语“kapitein”的音译,本意为“首领”,实际上指军衔“上尉”)和雷珍兰(荷兰语“Leutnant”的音译,指军衔“中尉”) 。这些人拥有一定的权利,他们往往需要改信统治者信仰的宗教,因此相对于其他华人更能得到殖民者的信任,同时也被视为殖民者与华人社区的联系纽带。当然,此等情况也不止存在于欧洲殖民者控制的地区,在东南亚的土著王公的国度中也普遍存在,此处不展开论述。

当澳大利亚的白人殖民者面对澳洲大陆的辽阔与荒凉时,为了开拓殖民地领土以及发展殖民地经济,他们首先想到学习和实践他们欧洲“亲戚”在东方地区的成功——雇佣华人劳工开拓对移民缺乏吸引力的澳大利亚。1848年“宁罗号” 从厦门运载了120名华工到达新南威尔士的菲利普港区殖民地(此时尚未从新南威尔士独立出来,也就是日后的维多利亚殖民地)。这些华人基本上在殖民地从事牧羊业,但是由于对当地气候的不适应,因为当华工在十二月冒着酷暑为牧场主进行开荒、平整土地以及牧羊等工作,而紧接而来秋冬季寒冷令华工们毫无准备。多数人坚决脱离岗位,宁可去城市乞讨流浪,也不愿意继续为牧场主牧羊。导致他们中的多数人因此被当成无业游民关入监狱。当然,气候不适应对于早期华人移民来说,只是困难的一方面。面对荒野上的野兽与澳洲土著,看护羊群不被偷猎,以及在广阔牧场上的独自劳作所必须要面对的孤独感,这使得华人移民背负着心理与环境上的巨大压力。除了长期独立工作造成的抑郁导致出现自杀案例外,当地野兽和土著对华人移民及其羊群袭击的事件则更具危险性。澳大利亚存在原住民伤害以及谋杀华人移民的案件,甚至存在食人这种极端案例。尽管没有人类学和考古学方面的证据能够证明澳大利亚东南部当时残存的原住民群体存在食人的传统,但是华人移民留下的文字资料却保留下了原住民食人的记录,也为这段历史留下了血腥的一幕。当工作的气候、环境、危险程度等各方面原因过于苛刻时,华人劳工展现出了少有的、在东南亚几乎很少出现的不适应性。比较讽刺的是,相比于臭名昭著的拉丁美洲种植园的待遇以及北方满清统治下的中国,澳大利亚商人和牧场主给予华工的饮食待遇还算不错。例如:

辛普森给予华工的待遇:成年人1磅糖、8磅面粉、9磅肉以及2盎司茶叶(每周) 。

唐恩斯给予华工的待遇:成年人1磅糖、8磅面粉或10磅大米、8磅肉以及茶叶不限量(每周)。

相较于远在北方故国的同胞来说,这种待遇已经是他们在故乡时难以想象的,哪怕这批厦门契约华工的月收入不到白人雇工的三分之一。华人对当地的畜牧业工作环境适应尚且如此艰难,更何况适应性更差的欧洲移民了。正因如此,此时的澳大利亚的移民吸引力远不如一海之隔的新西兰。

澳洲的新生态、工作的艰苦以及环境的难以适应,都给澳洲的早期华人移民造成了困难。但随着大量金矿的发现、公布以及淘金热的出现,华人移民的命运也迎来了转变。新的华人移民以及新的生产生活方式的涌入,将会对澳大利亚的社会阶级、族群结构、生态环境等方面造成深刻的影响。

淘金热及其结束后的澳洲与新西兰

中国近代历史上有四次大规模的人口自发性的迁徙活动------即走西口、闯关东、下南洋、赴金山。其中,“赴金山”就是指的两次的淘金热引发的人口迁徙活动,即加利福尼亚(California)淘金热与澳大利亚淘金热。19世纪上中叶,加利福尼亚发现大量金矿的消息由早期定居于加利福尼亚的华商传回国内。为了扭转贫困的窘境,大量华人劳工奔赴西海岸,进而引发了相当规模的华人移民前往北美淘金冒险。他们主要的落脚点,位于西海岸的一座城市,即“圣弗朗西斯科(San Francisco)”(又被称为“三藩市”)。淘金热潮很快传开,以至于人们认为圣弗朗西斯科聚集着大量金矿,华人逐渐称这座城为“金山”。1851年,澳大利亚的墨尔本发现了金矿,大量美国人,包括美国华人从“金山”涌向墨尔本,于是这个原本人口不到万人的小镇在十几年间发展成了一个规模较大的城市。来到这里的华人们为它取了一个新名字------“新金山”。为了表示和墨尔本的区分,圣弗朗西斯科在华人中的名字也变成了“旧金山”(当然,有时候整个澳大利亚大陆往往也被称为金山)。这也是两个“金山”称谓的由来。

最早将澳大利亚发现黄金的消息传回国内的是一名华人,名叫雷亚妹(亦作“雷亚梅”)。雷亚妹于1826年出生于广东台山,其本人就是广东台山人。年轻时下南洋在新加坡从事木匠工作,1851年被雇佣到墨尔本南部修建房屋,随后经营者自己的商店,并定居于当地,由此得知了当地淘金热的消息。1851年中下旬,定居墨尔本的雷亚妹将淘金热的消息告知同乡,并动员亲戚朋友前来淘金。他通过投资金矿以及出售淘金业相关后勤产品而获利,实现了资本的原始积累。之后,雷亚妹多次返回家乡,以身说法,吸引台山同乡前来淘金,并且数次组织船队运输移民前往墨尔本,由此拉开了广府人参与澳洲淘金热的移民浪潮。涌向澳大利亚参与淘金的移民主要来自珠三角地区。该地区早在1848年加利福尼亚淘金热兴起时就是就有至少4万人涌向加利福尼亚地区参与淘金业,致使香港迅速取代厦门成为华人通往太平洋世界的新枢纽。以至于运送华人移民船只几乎都要将香港视作航行的中转站,并在此处进行停留。而在移民澳大利亚与新西兰的广府移民构成中,人数占比最多的是“四邑”人,其次是“三邑”人。“四邑”是指四邑地区,其范围大致为今天广东省江门市下属的四个文化、环境相近的四个区县,即台山、新会、开平和恩平;而“三邑”则是指南海、番禺和顺德三个地区的统称。除此之外,东莞、鹤山、增城、高明、高要、和中山这六个地区的移民也占据一定比例。上述地区都属于珠江三角洲地区,这意味着珠三角地区的移民成为了向澳大利亚与新西兰淘金移民的主力,同时构成了日后一个多世纪里澳大利亚与新西兰华人社区中的主要方言群体组成。

在讲述接下来的内容之前,这里有必要讨论一下关于近代以来广东地区成为重要人口输出地之一的原因。晚清时广东人口密度每平方英里363.7人,平均每户农民有12亩土地(看起来很多,但这是平均数)。1661年—1812年,广东人口增加了20倍,而耕地却只增加了27%。尽管番薯等适应性较强的作物传入使得一些以前不宜种植作物的小块土地得到利用,但也只是延缓了人地矛盾的爆发。因为从十九世纪中叶以来,由于人口的爆炸式增长,珠江三角洲地区的地方粮食产出已经无法自给,甚至需要仰赖海外粮食出口。清代官员薛福成曾在其著作《出使英法义比四国日记》中这样描述19世纪珠江三江州地区的农业开发状况:

生计之艰,物力之竭,日甚一日……凡山之坡,水之浒,暨海中沙田,江中洲址,均已垦辟无疑……竭一人终岁勤动之力,往往不能仰视俯畜。

当所有可以开垦的土地被开发殆尽、几乎每块土地都在进行超出往常精耕细作所付出的更多努力仍然无法满足基本生存需求时,为了生存人口的对外移民输出已经成为必然。同时由于当地土客矛盾加剧,为了争夺有限的资源,粤人和客家人爆发持续的中小型械斗,再加之太平天国起义的影响,最终导致了1856—1867年晚清广东土客大械斗。数百万人被卷入其中,仅台山县人口就减少了10万之多。相对于屠杀,在土客械斗中抓获的俘虏,双方往往更喜欢将对方青壮卖到海外充作劳工。由此导致一些澳大利亚华人移民就是通过这种近乎奴隶劳工的方式进入澳大利亚的。因此,人地矛盾、战争、地理环境等因素共同构成了广东成为了我国近代历史上人口重要输出地的原因。

关于第一批到达澳大利亚的华人淘金移民是何时抵达澳洲的,有多种说法。其中最可信的说法是维多利亚官方材料记载的1852年最后的4个月,维多利亚主要矿区已经出现华人矿工。从1854年开始,华人日渐成为维多利亚淘金热中不可或缺的群体。通过“赊欠船票制”,就像在东南亚的同族所做的那样,华人移民的人次日益增多。保守估计,从1851—1875年间,前往澳大利亚的华人数量大概在60000人左右。这仅仅只是官方记载中的人数,偷渡及其他方式进入澳大利亚的华人淘金移民具体数量已经难以考证。蜂拥而至的华人移民在数量上的庞大让维多利亚官方感到恐慌,当地政府随即在1855年开始针对华人收取象征歧视性的人头税,每人高达10英镑。这导致了此后华人淘金移民往往选择偷渡抵达澳大利亚,并且宁可冒着生命危险通过危机四伏的路上通道进入矿区,尽管他们当中的一些人无法活着走到矿区(当时偷渡的路上道路两旁分布着数量不等的华人坟墓)。

由于殖民主义和种族歧视,华人遭受到了极为不公正的待遇,例如华人不被允许独立拥有整座金矿、地方政府偏袒欧洲移民抢夺华人移民新发现的金矿等。这些情况都迫使华人移民的淘金方式更像是一种集体劳动。华人移民往往会承包或使用欧洲移民认为已经得不到高产量黄金的所谓“废矿”,进行反复淘洗工作,就如同他们在北方土地上精耕细作那般对矿砂进行“精耕细作”。同时期的维多利亚地区的欧洲人也认为,华人淘洗后的“废矿”才是真正的废矿,因为“没有任何金子可以让我们淘洗”。

随着19世纪60年代澳大利亚与新西兰表层金矿逐渐开采殆尽与淘金热的消退,如何实现殖民地从围绕金矿开采形成的经济转向健康的经济发展成为了殖民地发展的首要目标。因而华人在种植业以及环境改良方面的优势此时已被殖民地政府所重视。早在淘金热盛行的时期,澳大利亚华人就已经在矿区周边种植李子、桃、梅等水果以及足够自己食用和售卖的蔬菜,一些华人甚至将这些商品卖给欧洲移民。由于欧洲移民在淘金热时期对新鲜蔬果和简单医疗的需求,一些华人劳工看准了时机,种植欧洲移民习惯食用蔬果并售卖,以及提供简单的医疗服务,例如针灸。而在1865年10月新西兰达尼丁商会(Dunedin Chamber of Commerce)向墨尔本华人领袖寄信表达希望邀请澳大利亚的华工来到达尼丁承包淘洗当地废矿。由此展开了华人大规模移民新西兰的历史。

当淘金热的热度逐渐散去,标准化、制度化的以开采深层伴生石英金矿的淘金公司逐渐成为淘金业的主流。个体淘金者要么学习华人对“废矿”再次淘洗,要么转向其他行业。但对于一直遭受迫害的华人群体来说,通过早期淘洗“废矿”或种植业、小型商业等工作方式,有相当一部分华人移民完成了原始的资本积累。在面对紧接而来的官方政策下的排华法案,华人移民也开始进行资本与产业的升级与转变。

奔向“白色”的澳大拉西亚与华人资产阶级的诞生

尽管整个澳大拉西亚(Australasia,通常指澳大利亚和新西兰及其临近岛屿组成的地区)统一的排华运动发起于十九世纪八九十年代,并且新西兰的官方排华晚于澳大利亚。比较反直觉的是,“白澳”与“白新西兰”政策不只是针对华人,还针对其他亚洲移民和太平洋岛民。早在华人大规模进入澳大利亚和新西兰之前,两地的殖民地官员就已经展现出对华人移民的恐惧,他们担心华人大规模涌入澳洲和新西兰,从而导致澳大拉西亚从神圣的“白人王国”变成华人的领土。同时相较于欧洲移民,华人要求低、工作效率高,可以忍受沉重的劳动。华人的劳动成本过于低廉,这会导致一些远道而来的欧洲移民无法与华人竞争工作岗位,从而失去工作机会。在澳大拉西亚的白人殖民者看来,华人以宗族、地域和方言关系构成的社会网络不仅在商业竞争中占据优势,同时这种网络又是华人隐性移民的桥头堡。通过这个网络,华人移民就像河流里的水一样源源不断涌入大海,如同他们在东南亚的社区那样,在一些地方通过温和的手段实现当地人口结构的逐渐变化。另外,华人劳工在澳大利亚与新西兰往往是一名华工领头人代表几十上百名华工与白人雇佣者交涉。因为大部分华人劳工不懂英文也不识字,需要有人可以代表他们与白人雇佣者交涉。但是这种状况,在澳大利亚与新西兰的白人殖民者看来,就是一种奴隶制度或酋长制度,是一种落后的人身依附方式。他们不能理解华人移民的劳工组织制度,因而将其视为对澳大拉西亚各殖民地民主制度的潜在破坏因素。加之民间民粹主义的煽动以及殖民地政府的默许,终于在19世纪八九十年代开始兴起政府主导的排华浪潮。

在澳大利亚,从1888年六州通过排华动议到1896年将移民限制范围扩大到所有有色人种;以及从1897年各殖民地以《纳塔尔法案》来限制华人到1901年《移民限制法案颁布》。比较讽刺的是,排华运动的不断升级和澳大利亚六州的统一进程是同步进行的。而在新西兰,1881年通过议案《华人移民限制法》,并持续到1908年颁布更严厉的新措施为止。相对于澳大利亚,由于新西兰境内族群和历史遗留问题,新西兰实行排华政策相对松动一些,更多的是体现在民间白人种族主义者对华人的迫害。面对排华政策,华人群体也做出了一定回应。

当排华政策日渐严重,面对逆境,华人反倒在商业领域取得了巨大的成功,出现了一批华人资产阶级。这些人对澳大利亚与新西兰的商业、种植业以及采矿业产生了一定的影响,迫使殖民地政府不得不承认他们的社会地位。早期的华人移民在淘金热时期通过经营小商店、淘洗“废矿”、提供新鲜蔬果等方式完成了资本的原始积累。当华人社会中分化出来的以商人和企业家为主的华人精英阶层接触到欧洲较为先进的公司制度时,他们对华人现有的经济经营模式进行了模仿近代公司制度的改革,但保留了一定华人经济特色。此后通过合股、投资等方式扩大生产或进行产业的转型升级。前文提到的雷亚妹就是其中典型的代表。正在金矿开采上,华人改良甚至发明了一些新的工具和开采技术,其中最著名的案例便是华人资本家徐肇开(Choie Sew Hoy)、徐进培父子和他们投资进行的水利冲刷采矿。同时徐肇开新西兰历史上第一个规模化、机械化经营矿产的人,他创造性的使用了挖泥船(Dredging)发掘河床和浅谈中的贫矿,取得成功,之后被广泛效仿。类似的例子还有很多,这里不一一列举。

时间进入十九世纪末,随着近代中国民族主义运动的兴起。客居他乡的华人群体也将自己在定居国的地位与母国强弱画上等号。因此,澳大利亚与新西兰的华人资产阶级前往母国兴办实业。还有一些华人认为应当推翻满清,建立共和国,因而积极投身革命活动。为了拉拢澳大拉西亚的华人群体,保皇派和革命党都对他们进行了拉拢,如同在东南亚和北美那般。尽管双方的共同目的都是为了获取海外华人资产阶级的资金支持。但从客观上看,海外华人资产阶级的活动总体上对于中国社会的进步和演变起到非常重要的积极作用,这些都对20世纪的中国社会产生了深远影响。

结语

澳大利亚与新西兰的华人社区至今仍然存在,只不过相较于百年之前更加多元化。其中有许多新移民是冷战后才移民至澳大利亚与新西兰。清朝灭亡后,澳大拉西亚的华人群体在夹缝中继续求生,通过一战、二战中积极响应政府号召而逐渐改变了澳新政府对华人群体的印象。在第一次与第二次世界大战中,一些华人后裔战死在欧洲战场上,用生命捍卫了澳大利亚与新西兰的自由,也将自己融入了所在国的历史之中。澳新华人历史,又何尝不是所有分散在世界不同国家华人经历的一个缩影。在每一块新土地上,华人移民用自己智慧和汗水,同种种困难作斗争。筚路蓝缕,以启山林。就如同祖先那般,在东南亚的雨林中垦荒、在加利福尼亚的沼泽中劳作、在澳大利亚的荒野中放牧……华人移民在澳新引进自己的生产与生活模式的同时,也积极学习欧洲人的生产生活模式,并进行本地化改造,以期更好地在融入当地的同时保留自己的文化传统。尽管许多早期华人移民后代已经皈依了基督教,名字也已经欧洲化了,但是仍然保留了华人社区与华人文化的底色。在新的世纪,随着更多且来自中国大陆的移民涌入,他们是否能像他们百年前的先辈那样给澳大利亚与新西兰的社会生活带来新的重大影响呢?我们可以拭目以待。