脊髓灰质炎曾在20世纪肆虐全球,导致千万人瘫痪甚至失去生命。但自1988年以来,全球合作和广泛的疫苗接种已将脊灰病例降低了99.9%以上。抗击脊灰的努力还催化出了令人意外的成果:呼吸机及重症监护医学。呼吸机可以代替和控制人的生理呼吸,增加肺通气量,在急救、麻醉、ICU和呼吸治疗领域中应用甚广。但这一器械的发明者竟是个“外行”:丹麦麻醉师比约·易卜生。

新冠暴发前70年,一场相似的危机袭击了哥本哈根。1952年8月,布莱格丹医院还没做好准备就已不堪重负。麻醉师比约·易卜生眼睁睁看着12岁的女孩薇薇·艾伯特呼吸衰竭,“她喘着气,淹没在自己的分泌物中”。从纳粹占领下获得解放的7年后,一个新的阴影笼罩了这座城市:脊髓灰质炎病毒。易卜生用双手、一个橡胶袋和一个弯曲的金属管,重置了生死之间的界限。

易卜生的女儿威伦森回忆道:“我们很害怕,每个人的身边都有感染者。” 在美国和欧洲的很多城市,一波又一波年轻人出现了发烧、头痛、胃痛和脖子僵硬等症状,一场“夏季瘟疫”开始了。感染看上去像是一场严重的肠胃型感冒,在扩散到大脑和脊髓前,病毒会先在肠内驻扎。临床症状从自限性的胃病,到严重的瘫痪、休克,乃至窒息死亡。有些人康复了,有些人死去了,而有些人永久残疾。

当时,治疗脊灰呼吸道并发症的最佳方法是“铁肺”,患者被送入一个大铁罐子,让他们在气压泵的帮助下呼吸。研究人员知道脊灰病毒有传染性,但他们尚未就传播方式达成一致意见。威伦森:“我们学会了好好洗手。” 尽管如此,当时西方城市的现代卫生、供水、住房和医疗基础设施几乎无法提供任何保护,而疫苗尚未问世。

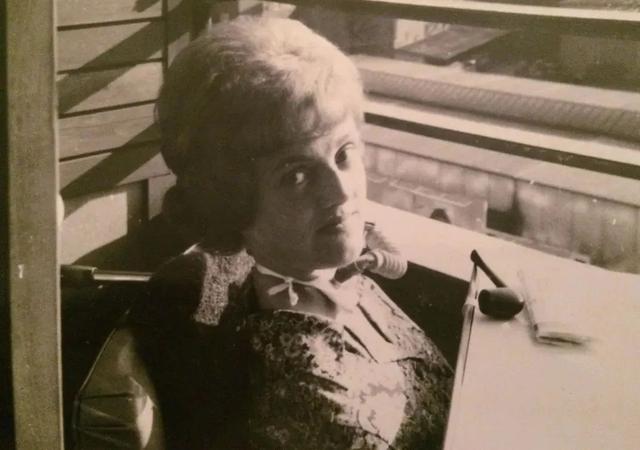

■ 薇薇·艾伯特

布莱格丹医院是哥本哈根市指定的“发烧医院”,专门用来治疗传染病。1952年之夏,医院收治的儿童脊灰重症患者比此前十年加起来都要多。疫情高峰期,每天有多达50名新的病人一瘸一拐或坐在轮椅上气喘吁吁地进入病房。比起此前美国和瑞典的疫情,这次哥本哈根疫情的发病率更高,是欧洲(或许是全世界)有史以来最严重的脊灰危机。

布莱格丹医院的院长拉森:“那几个月,我们好似处于战时状态。大家对如此大规模的紧急情况毫无防备。” 数百名“延髓瘫痪型脊灰”患者(脊灰分型之一,病人的软腭和咽部肌肉受损引起了语言和呼吸困难等症状),只有一台铁肺和一些老旧甚至无效的设备。拉森:“因此,伴有呼吸功能障碍的脊灰幸存者的预后相当悲观。”

1952年8月27日,得了延髓瘫痪型脊灰的薇薇奄奄一息。除了瘫痪,病毒还破坏了她脑干中控制吞咽、呼吸、心率和血压的中枢。当时,八成的延髓瘫痪型脊灰患者会在铁肺中死于昏迷。

长久以来,医生们一直认为延髓瘫痪型脊灰致死的主要原因是脑损伤。易卜生的个性有条不紊,喜欢琢磨问题。他开始质疑这一流行的理论。他怀疑死因主要是瘫痪的胸部肌肉让病人难以呼吸。

呼吸机的诞生

易卜生多年来一直在研究呼吸问题。1940年从医学院毕业后,他在丹麦偏远的北部半岛接受培训,那里的医疗卫生系统只有三个人:医生、药剂师和牧师。易卜生要负责接生,做外科手术的助手,陪伴病人及照看年幼的孩子。由于地理位置孤立和纳粹的占领,即使在战争结束后,高级医学培训的机会仍然有限,易卜生将目光投向了美国。

■ 易卜生

易卜生发明的“氧气袋”,用的是“正压通气”,这个办法在当时并未得到广泛应用,因为它与人体生理学相矛盾。一般情况下,空气通过负压进入肺部,负压由横隔膜和胸肌收缩产生的真空造成。手术室外的负压呼吸机“铁肺”,是唯一的人造呼吸辅助工具。

“铁肺”最初是为了治疗工业事故的受害者,于1928年由菲利普·德林克和路易斯·阿加西斯·肖在哈佛大学开发的。它用密封的金属罐子包住病人的身体,头可以从顶部的橡胶圈中伸出来。罐子里的气压由阀门控制,气压降低时,肺部就会被强行扩张,空气就会压入肺部。另一位自学成才的发明家约翰·爱默生在1931年改良了铁肺的设计,使其更便宜、更安静,适应性也更强。然而,改进的铁肺对大多数医院而言仍非常昂贵,令人望而却步。大多数脊灰患者将其视为一个昂贵的幽闭病房,人们需要更好的治疗方法。

1949年2月,易卜生举家搬到了波士顿以便在麻省总医院接受麻醉学培训。在这里,易卜生学会了使用“手压式呼吸法”:用手挤压一个橡胶袋来帮麻醉后的病人呼吸。他还学会了用造口管给病人通气。看似初级,但这些技术为易卜生最终找到一套应对1952年脊灰危机的办法奠定了基础。

几个世纪以来,医生们尝试过正压通气,通过人工呼吸,甚至用壁炉的风箱来治疗溺水、阿片类药物过量和其他不幸事件的受害者。内科医生艾伯特·鲍尔和工程师维维安·雷·贝内特发明了通过气管切开术给病人通气的方法。他们新的正压呼吸机以二战飞行员的氧气供应系统为模型,增加了流入肺部的气流。该设备将脊灰重症患者的死亡率从79%降至17%。

1950年,鲍尔和贝内特的团队在一份医学杂志上发表了研究结果。1950年2月在波士顿完成一年研究任务后回到丹麦的易卜生读到了这篇文章并立即理解了它的重要性。1952年8月25日,手里攥着这份报告的易卜生来到布莱格丹医院,看见很多儿童病患正在死去。易卜生认为正压通气是鲍尔和贝内特成功的关键,手术室的备用部件就可以这些孩子的生命。

■ 铁肺,密封的金属罐包裹着病人的身体。

第二天,薇薇住院了,她感觉头很痛,还发着烧,脖子僵硬。到了第二天早上,脊灰症状已经非常明显,死亡看来不可避免。拉森医生同意让还是麻醉师的易卜生试着给薇薇做手术。上午11点15分,在易卜生的指导下,一名外科医生在薇薇的气管切开了一个口子,易卜生在这个口子上接了一个管子并连上了橡胶氧气袋,通过双手挤压将氧气压进去,但薇薇的身体在大量的粘液中颤动不止。绝望中,为了让病人安静下来,易卜生给她注射了大量镇静剂。旁边围观的人开始觉得无趣而离开了房间,他们认为这个手术最终一定会以失败告终。但奇迹出现了,薇薇的肺功能开始恢复。

通过改进鲍尔和贝内特的方案,易卜生临危受命,制定了延髓瘫痪型脊灰的第一个有效治疗方案。这个突破带领哥本哈根度过了疫情最艰难的日子,并奠定了他作为重症监护医学之父的声誉。但他们急需人手。接下来的八天,医院领导为每个呼吸衰竭的病人都使用了氧气袋。这个办法每天要消耗250升气瓶,这是前所未有的后勤挑战。在疫情高峰期,有多达70个病人需要同时进行24小时通气。拉森:“我们用这种方式避免了被迫选择哪个病人该救的可怕境地。” 他们招募了约1500名医学和牙科学生来帮忙。“这些年轻的志愿者跟很多病人同龄,而令人惊讶的是,在布莱格丹值班期间,没有一个志愿者感染脊灰。

经过几个小时的快速培训,志愿者被派往了各个病房轮班。当时25岁的乌夫·柯克帮助组织了志愿者活动,他回忆道:“最糟糕的情况是病人在夜间死去。为了不打扰睡着的病人,病房里的灯光很暗。微弱的光线下,我们很难分辨病人的呼吸情况。早上会发现有些人已经死了。”

■ 1948年,美国巴尔的摩儿童医院,依靠铁肺呼吸的孩子正试图看电视。

少有医学创新的效果能如此立竿见影地显现出来。一周内,延髓瘫痪型脊灰死亡率就从87%降至50%。到11月,死亡率降到了36%。到了1953年3月疫情末期,这个比率已低至11%。

各科室的医护人员都来用氧气袋帮忙。病房里挤满了内科医生、麻醉师、头颈外科医生、物理治疗师、实验室医学专家和护士。团队还一起解决了营养和褥疮预防问题,一个全面的分诊系统有助于识别呼吸衰竭风险。易卜生和同事甚至冒险到边远社区找到病患,并在送往哥本哈根的路上通过氧气袋帮他们呼吸。

当时,“跨职能”这个词还远远没有成为管理流行语,但各个医学专业的领导定期在易卜生家聚会,边吃晚餐边讨论问题。据易卜生的建议,医院对每位脊灰病人都做了详细的医疗记录。早在1952年,这位麻醉师就开始在大数据中寻找答案。

尽管还有很多难以避免的并发症,但随着肌肉力量的改善,患者一个接一个地停止了氧气袋的帮助。但还有部分病人无法自主呼吸。1953年10月,薇薇获救一年后,在最初接受易卜生方法治疗的318名患者中,还有20名仍需24小时氧气袋协助呼吸。到1956年,13名患者仍然在依赖氧气袋。

劫后余生

尽管基本原理已经实践了几个世纪,但“重症监护医学”这一新的学科是在1952年哥本哈根脊灰暴发后才得以蓬勃发展。哥本哈根的经验在一年后的斯德哥尔摩结出了硕果,当时正值下一场脊灰疫情开始在欧洲流行。工程师和医生们在易卜生发明的基础上,制造了第一代正压呼吸机,取代了不停挤压氧气袋的志愿者。

■ 2020年3月,德国汉堡-埃彭多夫大学医学中心(UKE)重症医学诊所主任斯特凡·克鲁格正在演示呼吸机的功能。阿克塞尔·海姆肯/图片联盟/德新社/美联社图片

正压呼吸机提高了休克、药物过量和心脏骤停等曾经无望的情况下的病人生存率。但部分病人的生命必须通过呼吸机来勉强维持,也引发了很多伦理上的争议。

正如易卜生晚年时对孩子们说的:“我不怕死,我害怕的是怎么个死法。”

薇薇的呼吸辅助一直持续到了1953年1月。虽然她四肢瘫痪,但终于活了下来,经过7年的康复,她于1959年出院。她的大部分日常需要,如吃饭和如厕,还要依靠母亲凯伦。每天晚上,薇薇会被推到一个顶层公寓,在医生的监督下戴着呼吸机入睡。但薇薇是个非常乐观的人,她在轮椅上完成了学业。她能够自己翻页读书,在打字机上打字,嘴里含着一根画笔作画。她嫁给了一位司机,很多亲人一直爱护着她。

■ 薇薇是脊灰的幸存者。虽然她必须依靠别人和机器的帮忙度过余生。但她从没放弃生的希望。

1971年,薇薇再次因肺炎和败血症入院。几天后,她去世了,享年31岁。目前尚不清楚易卜生是否与他这位最著名的病人保持了联系。

根除脊灰,一步之遥

几十年的科学和历史研究解开了脊灰病毒的谜团。随着易卜生和同事们用氧气袋辅助呼吸,实验室研究人员也揭开了病毒生长和传播的生物学原理。1955年索尔克疫苗和1961年萨宾口服疫苗的问世,阻击了脊灰在西方世界的流行,并为全球根除脊髓灰质炎的努力奠定了基础。

■ “索尔克脊灰疫苗”的发明者乔纳斯·爱德华·索尔克在哥本哈根机场。

医学历史学家G.L.瓦克斯写道:“流行病就像战争一样,体现了不同社会秩序的优劣势。”1952年8月27日暴发的脊灰疫情,带着人类战争、城市化和几个世纪以来生物医学创新的印记。易卜生也比大多数人更早意识到在生死选择之间进行生存质量的权衡的必要性。

1988年,全球根除脊髓灰质炎倡议行动(GPEI)成立,疫苗大规模接种运动开始。30多年过去了,野生脊灰病毒目前仅在阿富汗和巴基斯坦两个国家的部分地区流行,2023年(截至11月底),全球仅报告了11个脊灰瘫痪病例。世界从未如此接近根除脊髓灰质炎的目标。我们相信,不远的将来,薇薇的悲剧将永久成为历史。

本文编译自“史密森尼”杂志官网的特别报道:How a Polio Outbreak in Copenhagen Led to the Invention of the Ventilator