提到大航海时代,你会想到什么?是哥伦布发现新大陆,还是麦哲伦的环球航行?这个时代不仅奠定了现代世界格局,也塑造了东西方的命运。与欧洲几乎同时,中国也曾迎来海洋探索的高光时刻——郑和下西洋。然而,这场壮举未能持续,反而成为一个时代的句号。相比之下,欧洲的大航海时代则引领了全球化的浪潮。为何同样拥有强大文明基础的中国却显得如此“内向”,还错失这场历史机遇?

一、东西方的不同际遇的自然因素:

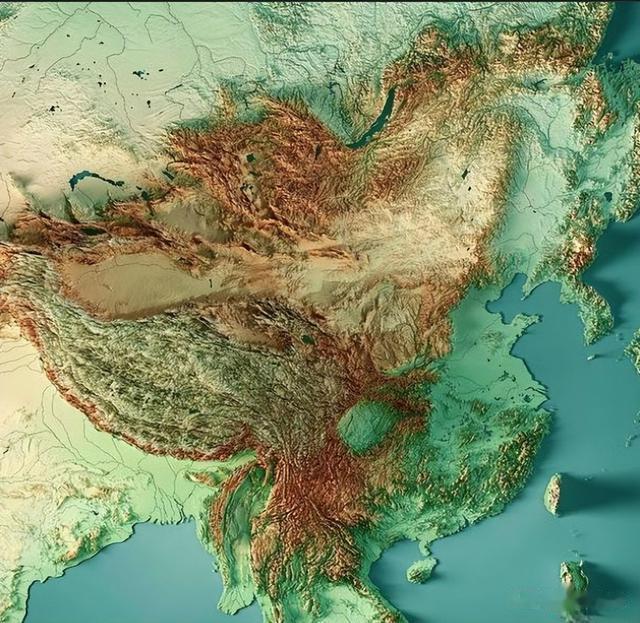

一、东西方的不同际遇的自然因素:东西方在大航海时代的不同际遇,与自然地理条件的影响密不可分。中国以农耕为主,内陆资源丰富,地理屏障提供了安全但削弱了对外扩张的需求。复杂的季风气候和海洋灾害进一步限制了远洋贸易的可行性。相比之下,欧洲因资源匮乏和国家竞争被迫寻求外部扩张,依托大西洋的风带和洋流优势开启了地理大发现。自然条件不仅塑造了航海难度,更影响了文明对资源的依赖和发展的方向。

(1)自然地理的基础:资源与环境的塑造中国的地理优势与局限中国自古以黄河和长江为核心,孕育了以农耕为主的自给自足型文明。四周的自然屏障(高山、沙漠、海洋)为国土提供了天然防御,但也削弱了对外扩张的需求。此外,东南沿海虽然有众多优良港湾,但内部的经济中心多位于内陆地区,海洋贸易不是主流。海洋资源的开发有限:东南沿海盛产盐和鱼类,但在技术上难以支撑长期远洋贸易。自然灾害的威胁:台风、海啸等海洋气候问题限制了远洋发展的可行性。 欧洲的地理挑战与机会与中国不同,欧洲的自然地理环境促使其国家间形成竞争关系。资源匮乏、领土狭小等问题推动了外部扩张的需求。尤其是葡萄牙和西班牙,这些濒临大西洋的小国,自然地理条件激励了他们寻找海外资源。海洋气候的助力:大西洋风带和洋流(如墨西哥湾暖流)为远洋航行提供了天然动力。地理分布的优势:欧洲许多主要城市都位于港口附近,海洋贸易成为自然选择。

欧洲的地理挑战与机会与中国不同,欧洲的自然地理环境促使其国家间形成竞争关系。资源匮乏、领土狭小等问题推动了外部扩张的需求。尤其是葡萄牙和西班牙,这些濒临大西洋的小国,自然地理条件激励了他们寻找海外资源。海洋气候的助力:大西洋风带和洋流(如墨西哥湾暖流)为远洋航行提供了天然动力。地理分布的优势:欧洲许多主要城市都位于港口附近,海洋贸易成为自然选择。 (2)气候与航行条件的影响中国航海的气候挑战中国东南沿海的季风气候显著,夏季台风频发,加上复杂的岛礁和暗礁地貌,增加了远洋的风险。此外,印度洋季风虽然为郑和提供了便利,但季节性强,需要精确掌握气候节奏,技术难度高。郑和舰队曾利用季风从马六甲海峡到达东非,但返回需要长时间等待合适的风向,降低了远航效率。对比哥伦布:他虽然也面临挑战,但加勒比地区稳定的信风和洋流让他的探险更具可操作性。欧洲的海洋友好性欧洲航海依赖于大西洋的洋流系统,比如从非洲沿岸到美洲的贸易路线得益于信风带的存在。这些自然条件降低了远航成本,也提高了航海的成功率。(3)地理大发现的自然推动力

(2)气候与航行条件的影响中国航海的气候挑战中国东南沿海的季风气候显著,夏季台风频发,加上复杂的岛礁和暗礁地貌,增加了远洋的风险。此外,印度洋季风虽然为郑和提供了便利,但季节性强,需要精确掌握气候节奏,技术难度高。郑和舰队曾利用季风从马六甲海峡到达东非,但返回需要长时间等待合适的风向,降低了远航效率。对比哥伦布:他虽然也面临挑战,但加勒比地区稳定的信风和洋流让他的探险更具可操作性。欧洲的海洋友好性欧洲航海依赖于大西洋的洋流系统,比如从非洲沿岸到美洲的贸易路线得益于信风带的存在。这些自然条件降低了远航成本,也提高了航海的成功率。(3)地理大发现的自然推动力自然地理环境不仅影响了东西方的航海难度,还塑造了不同文明对资源的依赖程度。

中国的“天朝心态”明朝内陆资源丰富,尤其是长江流域的粮食和黄河流域的手工业中心,让统治者没有强烈的扩张需求。地理屏障进一步强化了自我中心主义,认为四海之外皆蛮夷。欧洲的“资源驱动”欧洲需要从外部获取香料、黄金、丝绸等资源,地理条件促使其转向海洋探索。加上新航海技术(如三角帆和罗盘)的突破,欧洲文明得以摆脱自然资源的限制,迈向海洋文明。二、东西方远航不同际遇的人为因素(1)郑和与哥伦布:两场远航的不同结局郑和七下西洋,航行范围横跨东南亚、南亚,甚至抵达东非,是当时世界上最庞大和先进的舰队之一。然而,他的远航并未留下殖民据点或持续的贸易网络,更多是为彰显明朝国威。与此同时,哥伦布的远航则开辟了欧洲殖民新大陆的道路,开启了资源掠夺和贸易网络的全球化。

对比原因:政策意图: 明朝的统治者以稳固内政为优先目标,为了提高明朝在国外的地位和威望,扩大明朝的政治影响,宣扬国威,加强同海外各国的联系;而西方国家则将海洋探索视为国家扩张的重要手段。经济需求: 欧洲因资源匮乏,需要寻找新市场,而明朝的自给自足农业社会缺乏外部拓展的迫切性。(2)大航海时代:中国统治者的内向策略

对比原因:政策意图: 明朝的统治者以稳固内政为优先目标,为了提高明朝在国外的地位和威望,扩大明朝的政治影响,宣扬国威,加强同海外各国的联系;而西方国家则将海洋探索视为国家扩张的重要手段。经济需求: 欧洲因资源匮乏,需要寻找新市场,而明朝的自给自足农业社会缺乏外部拓展的迫切性。(2)大航海时代:中国统治者的内向策略明朝中后期,朝廷奉行“海禁政策”,严禁海外贸易,认为海外探索“劳民伤财”。这与欧洲在地理大发现中的狂热扩张形成鲜明对比。为何会出现这种差异?

统治者的心态: 当时的中国以“天朝上国”自居,缺乏危机意识,认为不需要依赖外界资源。资源分配: 内部基础设施如大运河的维护、防御蒙古势力的需要等,吸引了大量国力,削弱了海洋探索的预算和重视。(3)遗憾与反思:郑和之后,中国为何退缩?

统治者的心态: 当时的中国以“天朝上国”自居,缺乏危机意识,认为不需要依赖外界资源。资源分配: 内部基础设施如大运河的维护、防御蒙古势力的需要等,吸引了大量国力,削弱了海洋探索的预算和重视。(3)遗憾与反思:郑和之后,中国为何退缩?郑和远航的终止,标志着中国从海洋文明向内陆文明的回归。相比之下,西方的航海家们凭借大胆的冒险精神和坚韧不拔的意志,不断探索未知领域。这种态度的差异直接导致了全球化浪潮的方向。

决策背后: 朱棣的雄心支持了郑和,但后继皇帝认为“无用之地不足占”,更希望削减开支。遗憾: 若郑和舰队能持续经营东非和南亚的航线,中国很可能在15世纪就成为全球化的核心推动者之一。三、历史遗憾带来的现代启示全球化的态度: 在现代职场或商业竞争中,开放与包容的心态至关重要。不要让“自给自足”的安稳思维,阻碍你的“走出去”。勇于尝试未知: 欧洲的冒险家们没有十足的把握,却用探索赢得了未来。个人成长也需要迈出舒适圈,敢于面对不确定性。资源与战略的平衡: 大航海时代让我们明白,资源有限并不可怕,关键在于如何运筹帷幄,将劣势转化为机遇。四、结尾:

决策背后: 朱棣的雄心支持了郑和,但后继皇帝认为“无用之地不足占”,更希望削减开支。遗憾: 若郑和舰队能持续经营东非和南亚的航线,中国很可能在15世纪就成为全球化的核心推动者之一。三、历史遗憾带来的现代启示全球化的态度: 在现代职场或商业竞争中,开放与包容的心态至关重要。不要让“自给自足”的安稳思维,阻碍你的“走出去”。勇于尝试未知: 欧洲的冒险家们没有十足的把握,却用探索赢得了未来。个人成长也需要迈出舒适圈,敢于面对不确定性。资源与战略的平衡: 大航海时代让我们明白,资源有限并不可怕,关键在于如何运筹帷幄,将劣势转化为机遇。四、结尾:郑和的遗憾和大航海时代的成功,昭示了开放与探索的价值。今天,我们已然站在一个“地球村”的全球化时代,中华文明的智慧与开放能否重新焕发光芒?欢迎在评论区留言,你认为历史能为我们带来哪些启发?