755年,安禄山率20万大军发动叛乱,安史之乱爆发。

彼时,唐朝在军事上外重内轻,地方藩镇实力强于唐朝中央,因此在安史之乱爆发之初,唐朝只能被动挨打,十分狼狈。

再加上,唐玄宗决策失误,连续丢掉洛阳和潼关,进一步加剧了危机,他只得逃出长安,跑到四川避难去了。

一直到唐肃宗继位,唐朝这才稳住阵脚,开始发起反击。

正所谓趁你病、要你命,就在唐朝全力镇压安史之乱的时候,吐蕃却趁机攻打唐朝,夺取了唐朝大片领土,甚至一度攻入长安。

除了吐蕃之外,唐朝在西南边陲还有个强大敌人,那就是南诏国,还跟吐蕃达成结盟。

早在安史之乱爆发前一年,在与南诏的一次战争中,唐朝一战就损失七万人,可见其强悍。

至于唐朝另一个强大敌人回鹘,就更加一言难尽了,它虽然帮着唐朝攻打安史叛军,却趁机勒索唐朝,唐朝也是苦不堪言。

吐蕃、南诏和回鹘,是当时唐朝的三大敌人,在经历了安史之乱后,唐朝国力大衰,却依然用尽余力灭掉这三大强国,展示出了王朝的血性。

01唐肃宗跑到灵武称帝后,开始着手实施反攻计划,但奈何他能调动的兵力实在有限,满打满算不过数万人。

反观安史叛军,在连续占领洛阳、长安等地之后,已经发展到快三十万人了。

更何况,安禄山身兼三镇节度使,他直接领导的叛军主力,在整个唐朝都是精锐部队。

怎么看,唐肃宗都毫无胜算,无奈之下,他只得实施引狼驱虎之计,既然回鹘骑兵那么厉害,干脆就请回鹘帮帮忙吧。

于是,唐肃宗就派人联系了回鹘,回鹘当即答应。

回鹘也叫回纥,是九姓铁勒之一,起初比较弱小,后来依附于唐朝,帮助唐朝对抗吐蕃,又协助唐朝灭掉突厥、薛延陀等国。

但是,这不代表回鹘就是唐朝的忠实小弟,自打它强盛之后,就不那么听话了,逐渐成为唐朝在北方的强大威胁。

此次唐肃宗邀请回鹘共击安史叛军,说白了,就是让回鹘军队给唐朝当雇佣军,回鹘岂能放过这个好机会,于是狮子大张口,几乎要吃光开元盛世三十年的家底。

起初,唐肃宗有些为难,便与回鹘展开谈判,最终回鹘退让一步,双方便很快达成协议。

当时,唐肃宗许诺回鹘:

克城(长安)之日,土地、士庶归唐,金帛、子女皆归回纥。

一个国家竟然允许外族通过抢掠自己的子民来“抵工资”,简直太离谱了!

757年,回鹘军队进入唐朝,为了拉拢回鹘人,唐肃宗还让儿子李豫与回鹘军队首领叶护太子结为兄弟。

这一年九月,唐肃宗派遣唐朝、回鹘联军十五万人,向叛军占据的洛阳发起进攻,经过一番激烈交战,联军成功收复长安。

叶护太子进入长安的第一件事,就是下令部队抢劫,结果被李豫拦下了。

当时,李豫对叶护太子说,如果你现在把长安抢了,洛阳百姓要是知道了,肯定拼死抵抗,到那时你就啥好处也得不到了。

叶护太子认为有道理,便暂且忍耐。

后来,联军又收复长安,叶护太子不再犹豫,当即下令在洛阳进行了为期三天的抢掠,百姓的财产几乎被抢空,就连府库的财帛也被搬空。

更过分的是,回鹘人还在洛阳杀人放火、奸淫妇女,其手段之恶劣,就连叛军都自愧不如。

原本计划三天的抢掠,前前后后硬是持续了快一个月,被回鹘人杀的无辜百姓达5万人,洛阳几乎变成人间炼狱。

回鹘人的贪婪,让李豫感到无比耻辱,仇恨的种子因此种下,深埋在后世每一位唐朝皇帝心中。

02经过安史之乱,回鹘得到了长足发展,开始四处拓展疆土,版图逐渐变得无比广阔,巅峰时期北至贝加尔湖,南至河套地区,东过克鲁伦河,西达阿尔泰山,还控制了东、西贸易的交通要道丝绸之路,是北方的新兴霸主,也是世界性强国。

如果回鹘继续这样发展,唐朝灭掉它的机会很渺茫,但让人意想不到的是,回鹘人竟然自己把自己给玩死了。

前文提到,回鹘是九姓铁勒之一,但回鹘可汗只把本部落子民当人看,其他部落子民则被视为二等公民,这就导致了内部矛盾的产生。

除了回鹘之外,九姓铁勒中实力最强大的是黠戛斯部,是唯一有可能灭掉回鹘的部落。

时间来到840年,也就是唐武宗继位这一年,回鹘为了拉拢黠戛斯,便册封黠戛斯首领句录莫贺为回鹘汗国的大将军,句录莫贺虽然欣然接受,却打算找机会灭掉回鹘,取代其霸主地位。

为了实现这个目标,句录莫贺派人与唐朝进行了联络,唐武宗认为回鹘曾对唐朝造成巨大伤害,当时又在跟唐朝竞争河西地区,是唐朝的强大敌人,便答应给予句录莫贺以支持。

当时,唐朝的情况可不是太好,内有藩镇割据,外有强敌环伺,而且深陷党争和宦官专权,经济发展也不太好。

但是,为了灭掉回鹘,唐朝决定全力以赴,唐武宗很快就给了黠戛斯大量粮食和武器,并且派遣大将李德裕出击回鹘,配合黠戛斯的行动。

句录莫贺得到唐朝的支援后,便率领十万大军出征回鹘,回鹘很快就在唐朝、黠戛斯联军的打击下土崩瓦解,前后战死超过十万人。

在消灭回鹘的过程中,唐朝的战绩十分突出,连续取得了渔阳之战和杀胡山之战的胜利,唐军杀敌无数,俘虏数万人,可以说一雪前耻。

在灭掉回鹘之后,唐朝又得到一个好消息,青藏高原上的吐蕃乱套了,复仇的机会来了。

03在唐朝周边国家当中,与唐朝恩怨情仇最深的国家,当属强大的吐蕃了。

早在唐太宗李世民时期,吐蕃就被制服,成为唐朝的藩属国,李世民还将文成公主、金城公主远嫁吐蕃,两国进入全面战略合作阶段。

但是,这样的局面并未持续太久,为了争夺领土,双方很快就爆发了战争,而且战争持续的时间之长,影响之深,在历史上都是罕见的。

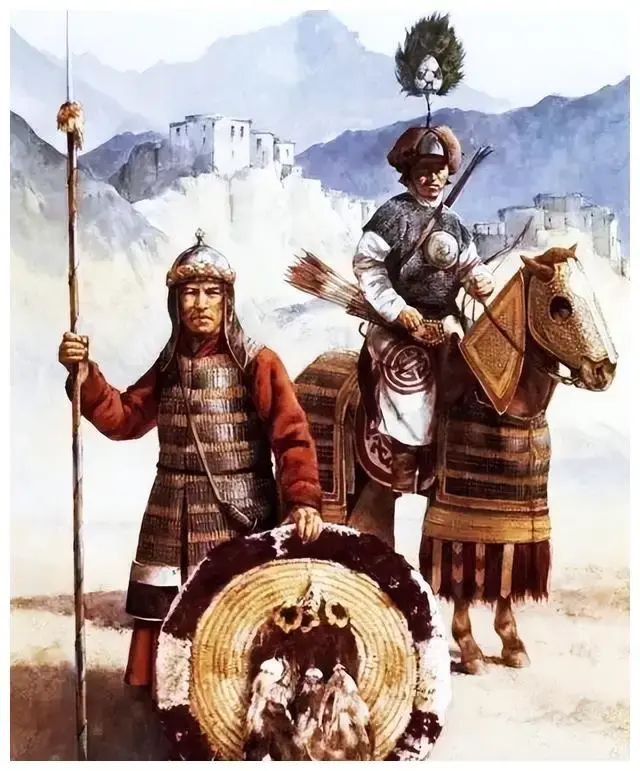

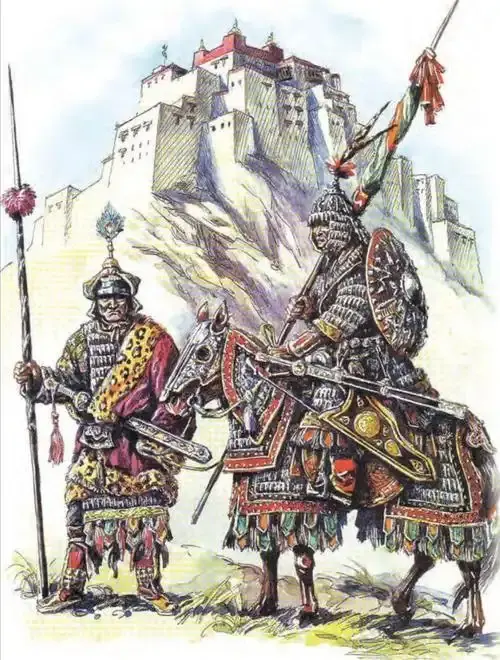

在安史之乱中,吐蕃就趁着唐朝边军被调往内地平乱,出兵攻占了陇右、河西等地,并四处扩张领土,最终成为一个世界性强国,唐朝畏之如虎。

安史之乱结束后,唐朝开始制定反攻计划,唐朝皇帝认为,吐蕃虽然强大,但也有软肋,那就是吐蕃地旷人稀,资源紧缺,国力十分有限,无法适应长期战争,而这些恰恰是唐朝的优势,只要有耐心,一定能耗死它!

765年,唐朝联手回鹘共击吐蕃,斩敌五万人,俘虏一万余人,严重打击了吐蕃的嚣张气焰。

此后,唐朝不断对吐蕃用兵,采取局部战争的方式,以小胜积大胜,从而消灭吐蕃有生力量。

在此期间,唐朝涌现出了一批抗吐蕃名将,比如李晟、韦皋、史敬奉等人,他们都曾率部给吐蕃造成重创,也逐渐收复了不少地盘。

在经历了七八十年的持久战争之后,吐蕃终于撑不住了,人口出现锐减,根本招不到兵,并且在唐朝的军事封锁和经济制裁下,吐蕃的发展开始全面落后。

821年,吐蕃派遣使者到唐朝求和,唐朝也打得有些累,便与吐蕃展开谈判,最终签订友好盟约。

盟约虽然签订了,但吐蕃却只字不提以前占领的唐朝土地,这让唐朝皇帝憋了一肚子气,双方再也回不到唐太宗时期的那种和谐状态了。

不管怎么说,唐朝与吐蕃算是停战了,但吐蕃内部很快就出问题了。

吐蕃政权本就松散,贵族之间矛盾很深,之前国家长期处在战争状态,内部矛盾向外转移,贵族之间尚能共存,等到战争结束了,内斗就开始了。

因为内斗的发生,导致吐蕃政权开始变得不稳定,继而影响到国家的发展。

不过,当时唐朝的情况也不是很好,虽然此前唐朝曾出现过短暂中兴,国力有所恢复,但唐宣宗执政后期,军事、经济开始全面倒退,危机再次出现。

04就在吐蕃贵族忙于内斗之际,沙洲地区的汉人张议潮发动起义,驱赶了吐蕃在沙洲的官员,一举收复了沙洲。

唐朝得知消息后,兴奋不已,连忙封张议潮为沙州防御使,同时给予其物资援助,并且出兵配合他收复河西、陇右之地。

此后,在张议潮的带领下,义军开始攻打河西诸州,在唐军的策应下,他先后收复十一州土地,尽得河西、陇右之地。

此后,张议潮又派人带着十一州地图出使唐朝,正式回归唐朝,被封为归义军节度使,河西、陇右之地得以回归祖国怀抱。

有人可能要问,张议潮起义的时候,吐蕃军队去哪儿了?

不是吐蕃不想管,而是吐蕃后院失火,无暇顾及张议潮起义和唐军的进攻。

当时,吐蕃是达玛赞普执政,他在世时,尚能团结吐蕃上下,不至于出大乱子,但可惜他在张议潮起义前几年去世了,两个儿子便开始争夺王位。

达玛赞普有两个儿子,大儿子永丹不是他的亲儿子,只是他与大老婆收养的养子,二儿子欧松虽然是亲生的,却是小老婆所出。

一个是没有血缘关系的嫡子,一个是有血缘关系的庶子,可以说永丹和欧松各有优势,各自也都有一帮支持者,双方各持己见,互不服气,为了登上皇位,结果只能动用武力。

经过一番征战,结果谁也奈何不了对方,永丹和欧松便各自自立为王,吐蕃因此分裂成为两大部分。

吐蕃镇守在各地的许多将领见朝廷大乱,便趁机拥兵自立,而那些饱受压迫的百姓和努力,为了反抗吐蕃的残暴统治,也趁机发动起义。

很快,吐蕃就乱成一锅粥了,根本没人搭理张议潮,张议潮得以与唐军一起收复大片土地。

正所谓趁你病,要你命,唐朝见吐蕃大乱,便对起义军进行资助和招抚,许多吐蕃将领和农民起义军归降唐朝,吐蕃变得更加混乱。

862年,吐蕃“温末”军投降唐朝,唐朝顺势封其首领为河西节度使,给钱又给粮,让其在吐蕃制造更大的内乱。

按理说,吐蕃都到这地步了,总该团结起来平定内乱吧,可吐蕃贵族偏不,硬是继续作死。

当时,在吐蕃山南地区,有个大奴隶主名叫解赛耐赞,他派遣军队强迫百姓和奴隶到山顶上修建灌溉工程,却不给工钱,也不提供吃饭住宿,而且对反抗的奴隶进行鞭打。

奴隶们怒不可遏,便聚在一起起义,以“砍出头不如砍人头容易”为口号,把解赛耐赞给杀了。

此次起义的影响很大,吐蕃各地更多规模更大的起义相继爆发,并且各地起义军开始有组织地联合在一起,以对抗吐蕃政权。

877年,起义军攻克山南穷结,把吐蕃历代赞普的坟墓给挖了,尸体被随意丢弃,陪葬品则成为起义军的军费,起义军因此实力大增。

在起义军的打击下,吐蕃政权遭到灭顶之灾,唐朝却火上浇油,从各个渠道对起义军进行援助,同时出兵夺取了吐蕃不少土地。

不久,吐蕃就起义声中灭亡了,尽管还存在四个吐蕃王系,但作为统一国家的吐蕃,已经永久成为历史。

得知吐蕃灭亡,唐朝很高兴,百年宿敌终于被解决了,真是大快人心。

接下来,唐朝要解决的就是南诏了,这个小国让唐朝很是头疼,在唐朝与吐蕃之间摇摆不定,实在太可恶了!

05在云南地区,原本有六个比较强的小国,称作六诏国,其中靠南的叫做南诏。

653年,南诏国王细奴逻为了巴结唐朝,便派遣使者出使唐朝,唐高宗接见了使者,认为南诏一直以来忠诚侍奉唐朝,不像其他五诏经常投靠吐蕃,便册封细奴逻为郡王。

后来,在唐朝的支持下,南诏吞并其他五国,继而成为一个占据云南和缅甸部分地区的国家,实力比较强大,一直给唐朝当小弟,唐玄宗时期还册封南诏国王为云南王。

但是,南诏与唐朝的友好关系,因为被一位贪官给搅黄了。

事情是这样的,750年的时候,南诏国王阁逻凤路过云南姚州,偶然碰上了唐朝任命的云南太守张虔陀,张虔陀不但好色,而且贪得无厌,对阁逻凤的奴婢进行调戏,还向阁逻凤勒索钱财。

阁逻凤十分生气,便斥责张虔陀对自己无礼,张虔陀却看不起他,还说他只是个蛮夷小国的国王,在大唐眼中就是条狗。

不仅如此,张虔陀还上书唐玄宗,诬告阁逻凤打算谋反。

阁逻凤好歹是堂堂一国之主,哪受得了这气,于是起兵造反,把张虔陀给杀掉了,还攻入唐境掳掠了一番。

很快,这事就被朝廷知道了,唐玄宗便派遣剑南节度使章仇兼琼率军八万讨伐南诏,阁逻凤有些害怕,说自己愿意归顺唐朝,并退还财物,如果唐朝不接受,他就投靠吐蕃,这样云南就不是唐朝的国土了。

当时的唐朝如日中天,怎么会被一个小国威胁,章仇兼琼便打算给南诏一点教训,便带着八万大军直奔南诏首都大和城。

阁逻凤本想议和,见唐军执意进攻,于是动员全国军队,经过积极筹划和准备,竟然出人意料地击败了唐军,还斩杀唐军六万人,可见南诏实力不俗。

因为这事,南诏和唐朝闹掰了,只得投靠吐蕃,阁逻凤还被吐蕃赞普认为弟弟,两国也由此成为兄弟之国。

当然了,阁逻凤也知道,吐蕃这么亲近自己,其实是想让自己当炮灰,帮着吐蕃打唐朝,但他没得选,只得一边与唐朝作战,一边与吐蕃涡旋。

754年,唐朝又派遣七万大军进攻南诏,这一次结果更惨,竟然全军覆没!

第二年,安史之乱就爆发了,南诏因此没有遭到唐朝报复。

06754年这一战之后,阁逻凤其实挺后悔的,在唐朝与吐蕃之间,他始终认为唐朝更好,因为吐蕃对南诏非常野蛮,一言不合就武力威胁。

因此,阁逻凤在南诏立了一块碑,说自己当初脑子发热才投奔吐蕃的,后世子孙一有机会,就要重归唐朝。

但是,裂痕已经产生了,想要缝合,就没那么容易了。

779年,在吐蕃的逼迫下,南诏再次出兵攻打唐朝,结果这一次唐军神武,竟然击败了联军,一直追过大渡河,前后斩杀了近10万南诏军队,南诏元气大伤。

此战过后,吐蕃对南诏的表现十分不满,取消了南诏作为兄弟国的地位,改为君臣关系,还在南诏收取重税,并要求南诏出兵配合吐蕃大军防守唐朝军队。

阁逻凤对此十分生气,开始策划脱离吐蕃,重回大唐怀抱。

也是在这次战争中,南诏俘虏了一个叫做郑回的唐朝人,因其学识渊博,尤其精通儒学,故而很受阁逻凤重视,将其任命为高官。

后来,南诏之所以灭亡,就跟郑回有很大的关系。

在被吐蕃盘剥数年之后,南诏受不了这窝囊气,便主动派人出使唐朝,献地图、方物于唐朝,唐德宗大喜过望,于是册封南诏国王为南诏王,南诏再次成为唐朝藩属国。

860年,唐朝与南诏的关系再次出现波折,安南反叛唐朝之后,勾引南诏攻打交趾城,当时的南诏国王唯利是图,竟然与安南狼狈为奸。

然而,不久唐朝就再次占安南,又派遣军队攻打南诏,打算教训一下南诏。

没成想,南诏根本不禁打,唐军一战就灭了三万南诏大军,但南诏却不服气,等唐朝撤退了,又出兵骚扰唐朝边界。

875年,恼羞成怒的唐朝,虽然处在外忧内患当中,但依然再次出兵攻打南诏,这一次南诏还是战败了,而且被打得完全失去反抗能力。

由于南诏军队损失殆尽,竟然开始征召十五岁以下男子入伍,而青壮年的大量死去,南诏妇女则被迫代替男子耕种。

在唐朝的打击下,南诏随时可以被消灭,但唐朝基于种种考虑,并没有这么做。

正如唐朝西川节度使王建所说,“南诏小夷,不足辱诏书。臣在西南,彼必不敢犯塞”,他认为南诏压根就不配得到唐朝的诏书,可见南诏弱到什么程度了。

唐朝故意不灭南诏,却有人要灭南诏,这个人便是前文提到的郑回的七世孙郑买嗣。

原来,郑回被俘之后,在南诏做官,一直做到了宰相高位,后来他的子孙世代担任宰相,直到郑买嗣继承权力,终于成为南诏的权臣。

902年,郑买嗣发动政变,杀掉南诏国王舜化贞及南诏王族八百余人,舜化贞仅八个月的太子也被杀死,从而夺取了南诏政权。

南诏灭亡之后,郑买嗣建国号“大长和”。

在唐朝灭亡前的几十年里,虽然唐朝已经走向衰落了,却依然灭掉了回鹘、吐蕃和南诏三个周边强国,展示出了汉民族的血性,而在消灭这三国的过程,又充分诠释了什么叫做“君子报仇,十年不晚”,体现了唐朝在军事上的韧性。