当我们谈论中国古代文明时,丝绸往往是不可或缺的一部分。

早在4000多年前的夏商时期,我国的蚕丝生产就已经相当发达了。

夏代的蚕丝技术已经相当成熟。到了商代,蚕业更是成为了一项重要的经济活动。

那么,是什么推动了古代蚕业的快速发展?

夏代的蚕业

历史学家曾对我国历史上有否真正出现过夏代这一问题,有过争论。近年对河南偃师二里头遗址的考古发掘,其文化年代碳14C测定的几个标本,其中三个数成一系列,包括二里头文化的一期至四期年代,约自公元前1900-前1600年。这个年代与历史记载推算出来的夏王朝的年代基本上相符。

夏族活动的地方在伊、洛、河、济之间,西起今河南西部和山西南部,沿黄河至今河南、河北和山东省交界的地方。

当冶铜等新的劳动部门出现(出土物有爵、凿、锥、刀、鱼钩等,武器有戈、箭头等)以后,手工业和农业产生了分工,《考工记》记载的“夏后氏上匠”,就反映了这个事实。从而琢玉、制骨、编织和原始纺织等手工业都发展起来。

通过贸易交换等手段从外地运来的海具制成的石具,骨具,已具有货币的职能,从夏禹治水和整理沟泊的假说看来,那时农业已有发展,已经有了原始的灌溉技术,农作物产量有所提高。

相传记载夏代物候实况的《夏小正》一书中,有“三月,摄桑,……妾子始蚕,执养宫事”的记载,说明在夏代,蚕己在室内饲养了。

战国时写成的《禹贡》,据说是关于夏禹时代赋税制度的记录。是我国最早的一部经济地理著作。书里说,禹分全国为九个州,各自都有特产以及用出产的珍贵产品作为赋税,其中提到蚕丝产区和丝织名产有六个州。

从上可知,其一,当时蚕丝生产区偏于黄河和长江流域中下流,且以黄河流下游的山东为最盛;兖州是当时蚕桑最发达的区域,“桑土既蚕,是降丘宅土”,意思是说,水患既除,宜桑的地方可以养蚕了,本已迁至高丘民住的人民,现在则在平地建立了家园。

其二,蚕丝的利用有制绵和织造,织物多种,染色技术亦已有一定水平;其三,柞蚕丝已开始被利用。

这些地区的丝织品名产与周代的实际记载,可以说是一致的,似乎有着传统的关系。这些是北方的记载,至於我国南方,一般来说,文化的发达较北方为迟。

但当地的人民也知道利用当地的资源创造地区性的文化。1958年在浙江省吴兴县(现湖州市郊区)钱山漾新石器时代良渚文化遗址的第二次发掘时,出土了丝线、丝带和平纹绸片,时间距今至少在4700多年以前,说明在夏代以前或夏代初期,属于扬州之域的浙江已经具有先进蚕丝生产技术,也说明夏代的蚕丝区域已很广泛了。

所有这六个州的丝和丝织品种类,据学者的分析:织文 “织而有文者”“,锦绮之类”。丝即柞蚕丝。《管子》载“其檿其桑,万木滋长……”。

丝即家蚕丝纤缟一说都是缯,又说“黑经白纬日纤,纤也缟也,皆去凶即吉之服也”。纁缥、组 “纁、绛色币也”“,组、绶类”。缋精细的丝绵。织贝 “锦而织成贝文者也”,《诗经》“雅·巷伯篇”载“萋兮斐兮,成是贝锦”。

香港学者从考古学的角度对《禹贡》记载的一些风土人情作了考证,认为《禹贡》所反映的生态环境,断定在西周以前,黄河流域的气候条件犹如今日的长江流域,而长江流域则与今日的岭南相似,说明《禹贡》九州所记应是公元前1000年的史实。

1978年12月在福建白岩崖洞墓出土商代的船棺,随葬有丝纺织品,已呈烟色,为单茧丝织成,茧丝截面积比较细,织物密度比较稀疏,经丝投影宽0.4 mm,纬丝0.45 ram,测定船棺木时间分别为公元前1862±100年、1392±80年和1467±150年,相当于夏商时代。

殷商时期的蚕业

夏朝是以游牧为主的时代,当然,农业也久已萌芽,逐渐取得了相当的地位。公元前 1600 年左右,汤推翻夏王朝,建立了商朝。汤至盘庚五迁,盘庚以后,就大体上世居于殷,不再有长距离的移动,渐渐由游牧而定居了。

制作生产的工具,从新石器进展到夏朝的铜器,商朝更进入青铜器时代,使得农业上的深耕成为可能,游牧为主的生活过渡到耕种为主。尽管主要的生产方式已是农业,牧畜和渔猎的生活还是大量地保存,又从青铜器上刻有各种花纹来看,当时已有硬度极大的铜铁合金。

商都于亳(今河南商丘)。共传 17 代 31 王,约在公元前 1600~1046 年,历经 554 年左右。公元前1300 年盘庚迁都于殷(今河南安阳小屯村一带)为商后期又称殷代,故通称殷商。

殷商时代桑、蚕、茧、丝、绸等实况,可借鉴于出土文物和后世传说。近代在殷墟的发掘中,发现到不少动物遗骸和有关蚕事的甲骨卜辞。殷墟的动物遗骸表明:3500 年前的当地气候和目前大不相同,至少是温暖湿润的暖温带,甚至是接近亚热带的环境,生物繁茂。

桑林遍野,郁郁葱葱,相传伊尹就生在空桑之中,商代的第一个开国奴隶主汤为了求雨,曾在桑林祈祷。联系到我国蚕业起源较早,《管子·轻重戊》记载:“殷人为王、立帛牢,服牛马以为民利,而天下化之。”即殷人的祖先在各部落之间经营商业时已用丝绸作为媒介,所以可以推知殷王汤的求雨,不但为了农业,也为了蚕业。

在河南省安阳殷墟发掘出的甲骨文中有“蚕、桑、丝、帛”等象形文字和许多以“丝”为偏傍的文字。除这些文字外,甲骨文中还发现与不少有关蚕事的甲骨卜辞,如在武丁时有专门遣人省察蚕事的卜辞,其中有一片卜辞完整的一句为:“戊子卜,乎省于蚕。九。”

说明当时为省察蚕事,占卜至少有九次之多。又有祭祀蚕神的卜辞。待至祖庚、祖甲时用三对雌雄羊或三头牛祀蚕神的卜辞。有一片卜辞的内容为:“□□□,大,□□□十 ,□五 军,蚕示三 ,八月。”这里的“大”解释为人名,“蚕示”是指蚕神、为一牡(mu)羊一牝(pin)羊的合称。

另一片卜辞的内容为:“贞元示五牛,蚕示三牛,十三月。”这里的“元示”解释为殷人的祖先上甲。这些卜辞的内容充分说明在殷代,人民为求蚕桑生产的丰收,把蚕神与其它神灵及祖先共祭,在祭蚕神时供奉三 荤或三牛,典礼十分隆重。廪辛、康丁时,甚至用奴隶(羌)来祭祀蚕神。从这样隆重的典礼可见,当时蚕业生产已非常重视了。

根据卜辞,殷商全盛时期,其政治势力所及,包括现今的河南全境以及山东、河北、山西、安徽的一部分,这也说明当时北方蚕业可能传播的范围所及。从甲文和铜器上刻纹可以了解当时对桑蚕和丝的认识情况:

桑,明白表示当时的桑为秋叶,桑树有分枝,根系深扎土中,演变成今日之桑字。 ,学者郭沫若和杨树达皆释为桑,上右方桑叶参差,左从爪以示采摘。

在《书、叙》、《史记-殷本纪》等多种史籍上,记载着殷商时代曾多次发现“桑共生于朝”的所谓吉祥的奇事。按:榖又称构树、构桃,俗称榖树,又叫榖桑。同属桑种,叶卵形三裂或五裂,树干和叶都似桑,常见桑叶多呈卵圆形,树叶多为三裂或五裂,当见有裂叶的变异时,就认为桑、榖赣共生与凶吉联系了起来。

蚕,从甲文上所见的蚕形有:学者叶玉森认为,“此疑蚕之初文”,蠶为形声字,为后造之字。在殷代青铜器上刻有蚕纹,“头圆两眼突出,身体屈曲,作蠕动状”。

这些图文,虽然有的对蚕的形状作了艺术的加工,但约略可见当时的蚕有着不同的体色和斑纹,行动较活泼,时呈蠕动弯曲状。

丝,甲文中像束丝之形,三种不同的字体,表明丝有粗细之别,其上下端作巾者,象余丝之绪。徐锴解释说:“一蚕所吐为忽,十忽为丝,系,五忽也。”当时从茧取丝的方法,还只是用手,甲骨文有 或 ,像用手理丝的形状。

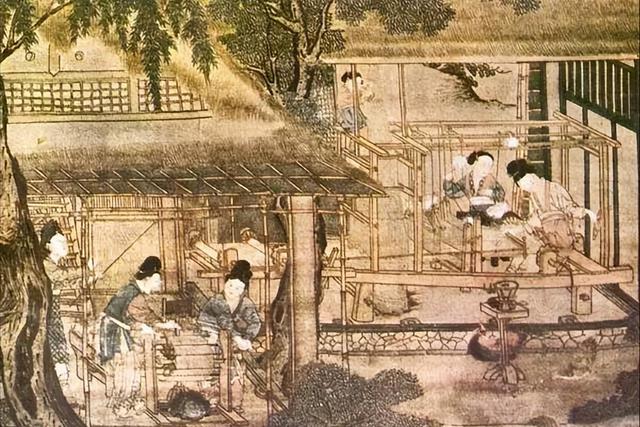

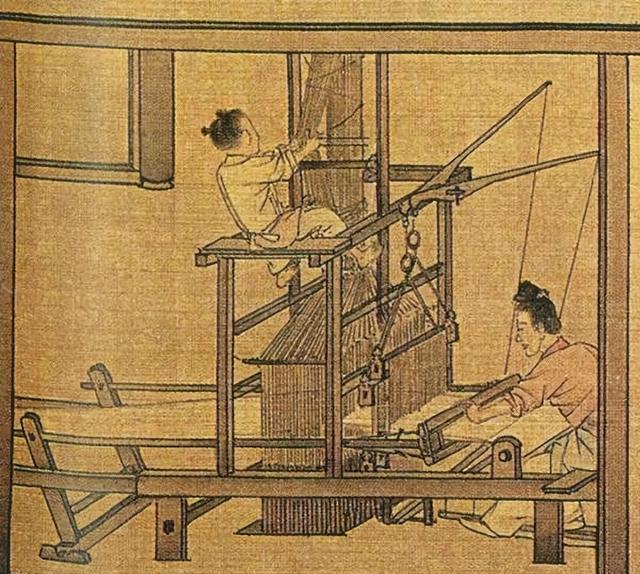

从殷墟出土的铜鈛或玉戈上包裹有云雷纹和回纹的纨、沙、绞罗和縠等来看,殷商代的蚕织技术较夏代更前进了一步。这是以蚕业发展为基础的。商王朝以军事、政治为纽带,把基于龙山文化圈的方国群联结在自己的周围,吸收龙山文化诸方国的文化精华,迅速发展,壮大自己,其中包括各地的蚕业文化。