1972年,从上海传来好消息,李敏再次生娃,是个女孩。当时毛主席生了一场大病,没有机会出门,只看到了李敏从上海寄来的孩子的照片,并让毛主席给起名字。

在起名字这方面,毛主席向来是拈手就来,他的所有孩子的名字基本都是他亲自给起的。

这个女孩是毛家第三代女性中第一个女孩,毛主席想了想,决定从自己的名字中拿出一个“东”字。

至于另一个字,则是毛主席最喜欢的梅花。

日后孔东梅说:“我出生后,外公看到我的照片,觉得我和他相貌上有几分相似,便决定从他的名字中拿出一个字作为我的名字,我的名字就是这么来的。”

但遗憾的是,孔东梅一直没有见过外公。

日后孔东梅说:“对我来说,有这样一个伟大的外公,身上流着这样一个伟人的血液,我觉得有责任去寻找一个自己的根。”

所以孔东梅长大后,多次去红色圣地走访,不仅去了延安,还去了湖南,江西等地。

孔东梅4岁时,毛主席逝世,在他的印象中,当时还不知道家里发生了什么大事,但清楚记得家里人哭的十分痛苦。

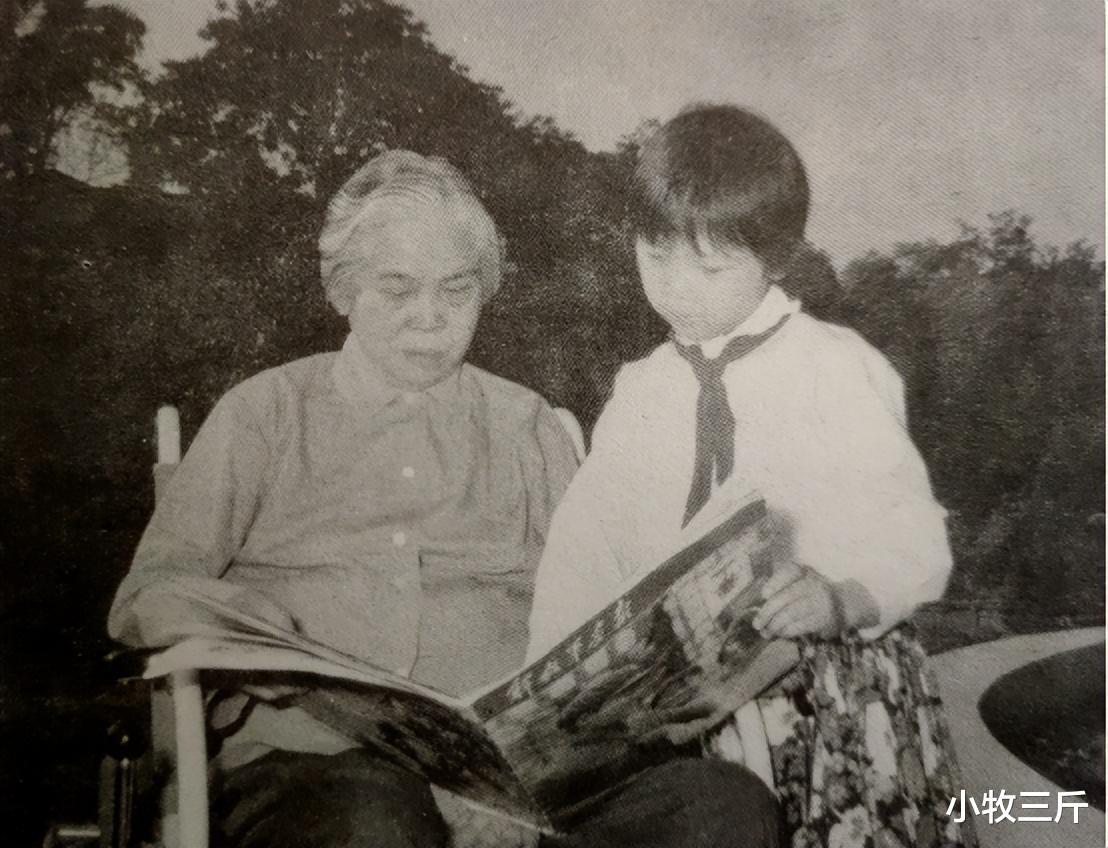

6岁时,李敏把孔东梅接到北京开始读书,孔东梅从小就学习很好,李敏和孔令华对她教育十分严格。

在孔东梅小时候,李敏就让她多读四大名著,还有很多古典诗词,其实在李敏小时候,毛主席就是这么要求她的。

用孔东梅自己的话说,她说妈妈喜欢浪漫主义的东西,因为她从小在俄罗斯长大,受到那边的文化熏陶比较多,但更多的还是外公教给她的。

1992年,孔东梅以优异的成绩考入北京航空大学,她常常对朋友说,其实她的爱好是文学,她梦想自己可以开一个书店,过着简单的生活。

虽然她在读大学,但是家里却经历了多事之秋,孔令华因为工作在外地,李敏一个人在家里忙里忙外十分辛苦,中央的一些老同志,注意到李敏生活困难,帮助了李敏。

孔东梅记得很清楚,李敏曾打电话给女儿,让女儿好好读书,不要操心家里的事情。她记得,刘英奶奶给予他们家巨大帮助。

1999年是孔东梅人生第一个十字路口,她经过深思熟虑,结合妈妈给出的意见,决定出国留学,她就这样毅然地走出了国门。

在美国读书期间,孔东梅感受到了中西方教育的差距,她迫切地希望能回到祖国,一直到2000年,孔东梅突然收到了妈妈寄来的礼物。

那是李敏写的书《我的父亲毛泽东》,孔东梅秉烛夜读,被书中的故事感动,她无法想象,在妈妈的笔下,外公的形象如此的和蔼,如此的平易近人。

不久,孔东梅回到中国,她想和妈妈一样,为红色文化做点事情,所以开始了全国各地的走访调查,特别是在韶山,她查看了很多资料,还去毛主席的父母坟上扫墓。

经过几年的沉淀,孔东梅也出版了几本纪念外公和外婆的书籍,在一次签售会上,她看到一个老爷爷,突然抱着书痛哭。

经过询问才得知,这个老爷爷曾经在毛主席视察时见过,他特别怀念毛主席,如今看到毛主席的外孙女,对毛主席的怀念之情油然而生。

那一刻,孔东梅感觉作为一个毛家后人,她身上的担子更重了。

她说:“作为毛主席的后人,我没有继承他的物质财富,但得到了宝贵的精神财富,我现在就是要做好一个中国,发扬外公的精神。”

孔东梅善良大方,而且长相俊美,有人说她遗传了贺子珍的基因,她总是宛然一笑。

后来,孔东梅还创立了基金会,对很多贫困家庭的孩子送去了温暖,特别是考上大学的贫困生,孔东梅一直在尽着自己的绵薄之力。

后记在孔东梅的眼中,外公也是人不是神,他也有着常人的“悲欢离合”。

多年来,她的耳边一直回荡着贺子珍告诉她的话,要坚定自己的理想,坚定自己的道路,不要因为一些小挫折就放弃。孔东梅创业后,曾把自己的公司名改成“菊香书屋”,这样是为了纪念外公,也时刻提醒自己,要保持读书精神。

她曾说,关于毛家家风,她一定会努力传承下去,她永远不会忘记外公和外婆,以及他们留给后人巨大的精神宝藏。