1928年5月左右,毛泽东和贺子珍在井冈山结为夫妻,但从历史时间上看,杨开慧是1930年牺牲的,这就引起了很多人的猜测甚至歪曲事实。

那么,真相到底如何?美国记者斯诺在1936年曾采访毛主席,他在书中比较客观地记录了一些自己的观点,说明了历史的真相。

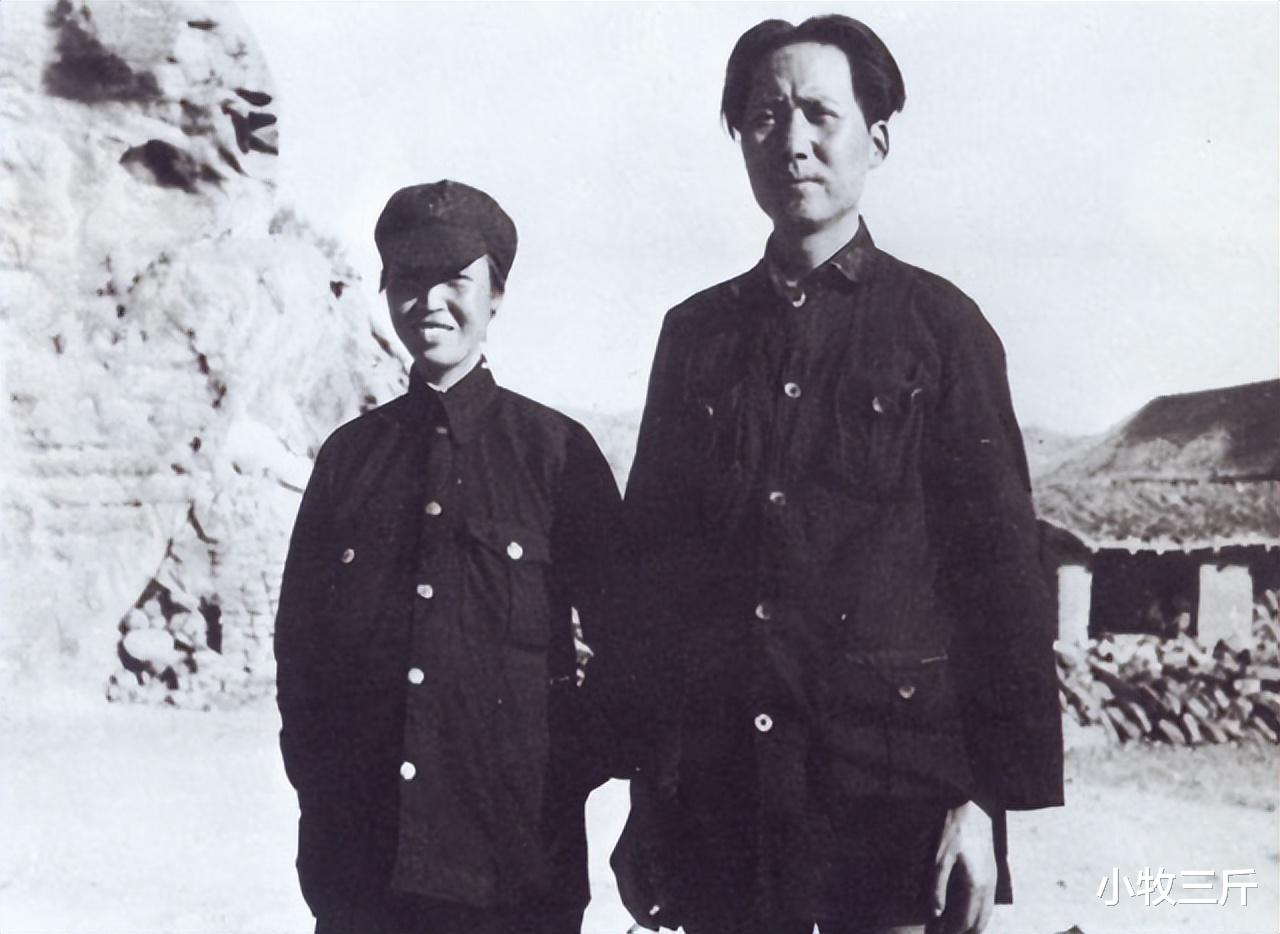

图|毛主席和贺子珍

第一,由于消息封锁,毛泽东意外得到了杨开慧牺牲的消息根据《毛泽东传》记载,青年毛泽东和贺子珍逐渐建立感情,是在1928年他到永新开始调查研究时,两个人在工作中情感成熟。

但此时毛泽东已经得到了杨开慧牺牲的消息,实际上是误传。

上世纪80年代,工作人员在杨开慧故居的墙缝中发现了杨开慧牺牲前藏进去的手稿,里面写了一首思念爱人的诗,有一句是“足疾已否痊,寒衣是否备?”

这里的“足疾”指的是毛泽东在离开家时,因为长期走路,患有严重的脚伤。而杨开慧写这首诗的时间是1928年底,所以可以肯定,由于敌人对井冈山的封锁,杨开慧此时依然没有联系上毛泽东。

根据贺子珍晚年回忆,她第一次见到毛泽东是在1927年秋,印象中毛泽东脚上的脚伤十分严重,甚至流血还流脓,在她的精心照料下,不到三个月就逐渐康复。

所以可以说明,杨开慧对毛泽东的病情毫不知情,由于无法联系,不能了解爱人情况。

此后,杨开慧在1930年初的信中写道:“已经没有联系到你了,一月,两月,一年,三年……”从这些字眼可以确定,他们已经好久没联系了。

尤其是“马日事变”发生后,毛泽东意识到问题的严重性,所以马上派人下山打听杨开慧的消息。

毛主席当年在井冈山时的房东叫谢池香,她的侄子日后讲述,毛泽东在1927年11月多次给杨开慧写信,从宁冈邮局发出,但是始终没得到回音。

几天后,毛泽东让交通员吴福寿秘密去长沙打探消息,但是回来后,带回的消息是杨开慧已经被杀害,毛泽东不相信这个事实,所以多次让人下山打探,最后得到的消息仍是杨开慧已经被杀害,三个孩子下落不明。

当时袁文才看到毛泽东整日悲痛,便安排贺子珍临时照顾毛泽东,最后他们在井冈山结婚。

毛泽民的夫人朱旦华在2002年回忆说:“我听毛泽民说过,1927年国民党在上海和武汉等地到处屠杀共产党人,井冈山上多次派人打探杨开慧消息,最后得到的都是杨开慧已经牺牲,当时已成定论。”

从朱旦华的“已成定论”字眼可以说明,毛泽东已经逐渐接受了爱人去世的悲痛消息,这才慢慢接受和贺子珍的感情,两个人最后结为伴侣。

那么杨开慧这边的真实情况如何,毛岸英一直跟在妈妈身边,日后他曾对毛主席说了一些细节。

原来,自从毛泽东发动秋收起义后,他因为走投无路上了井冈山,敌人开始追捕毛泽东,杨开慧也受到敌人的抓捕,为了避难,杨开慧带着三个孩子回到了长沙老家。

杨开慧是毛泽东在湖南一师的恩师杨昌济的女儿,从小就在长沙板仓生活,但国民党军阀杨健还是找到了杨开慧。

1930年10月,杨开慧被捕,同时入狱的还有毛岸英。一个月后,由于敌人在杨开慧口中得不到什么有用的线索,最后把杨开慧残忍杀害。

后来毛岸英被营救出来,乡亲们秘密把毛岸英三个兄弟送到了上海。

当时由于消息封锁,毛泽东一直不知道这些情况。

杨开慧的手稿中,曾表明自己在1929年5月从杨开明的信中得知毛泽东上了井冈山并且去了中央工作,但她依然联系不到毛泽东。

第二,毛泽东和贺子珍的感情很真实据贺子珍回忆,她第一次见到毛泽东时,毛泽东给她的印象很好。

长头发,个子很高,眼神里充满了坚毅。两个人接触后,贺子珍还觉得毛泽东十分睿智,有领导才能,而且会写文会写诗,很有才。

所以贺子珍是极其仰慕和爱慕毛泽东的。

而毛泽东对贺子珍的感觉也很好。他们第一次见面时,贺子珍一直跟在袁文才身边,起初毛泽东还误以为这是袁文才的女儿。

袁文才介绍说:“这位是贺敏学的妹妹,贺子珍同志,现在才18岁。”

袁文才告诉毛泽东,贺子珍读过书,有文化,而且很勇敢,还骑着马拿着两支枪和敌人周旋,还被称为是“井冈山的一枝花。”

贺子珍长相漂亮,身材细长,每天都笑容满面,这让毛泽东诧异极了。毛泽东甚至没有想到,在井冈山这样的穷乡僻壤,还有如此优秀的姑娘。

这让毛泽东对贺子珍更加喜欢了,但毛泽东深知自己有爱人,对贺子珍也只是一种简单的对秘书一样的关心。

后来得知杨开慧牺牲,贺子珍为了缓解毛泽东的悲痛,主动帮助毛泽东处理家务,甚至去永新做调查,两个人的情感慢慢成熟。

尽管如此,毛泽东还是十分坦诚地告诉贺子珍:“我结过婚,有三个孩子,留在湖南老家,现在一直联系不上……”从这些资料看,当时毛泽东和杨开慧已经好久联系不上了。

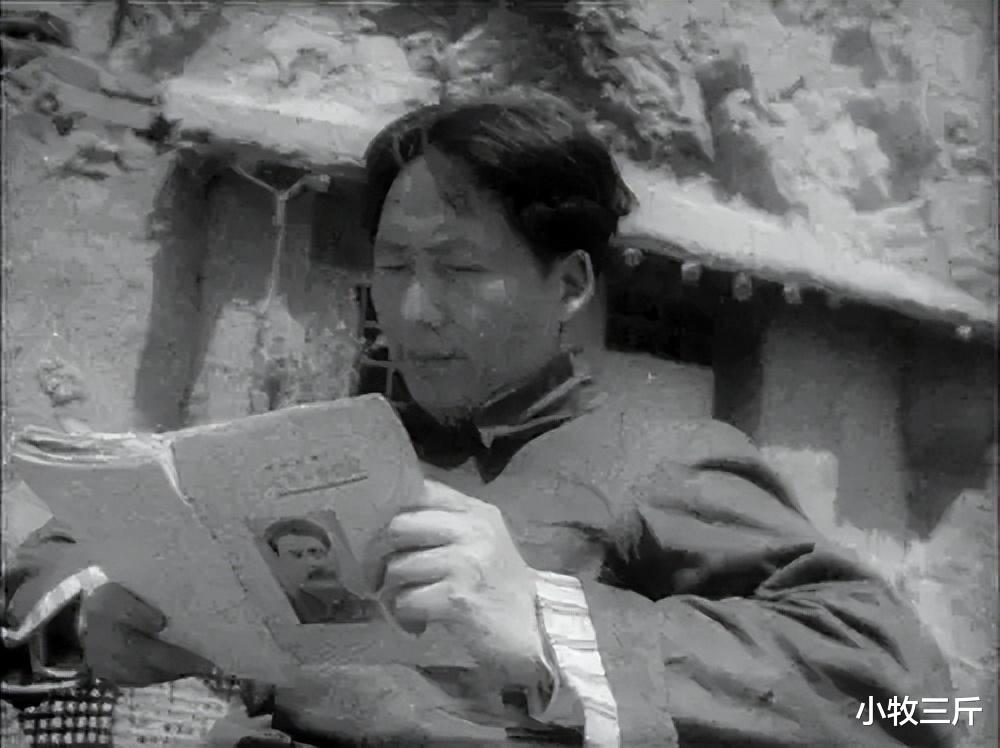

1936年,美国记者埃德加·斯诺在陕北采访了毛主席,日后出版了《西行漫记》,从书中看,毛主席从童年时期到长征过后,之间所经历的一切都讲述了一遍,包括她的婚姻,甚至还提到了他小时候受父母之命娶的“原配妻子”。

在说到杨开慧时,毛主席把这件事的前因后果都讲了一遍,斯诺在整理时,考虑到这些情感和生活,他写了这样一句:“他们两人在感情上显然十分忠诚。”

其实这里的“忠诚”,不单单是感情上的珍惜,更有双方的志同道合和心心相印,因为毛主席始终没有忘记杨开慧。

比如在1957年,杨开慧上学时的同窗好友李淑一写信向毛主席索词,索要毛主席和杨开慧刚结婚时写的一首词,这勾起了毛主席的无限怀念,于是写了感天动地的《蝶恋花·答李淑一》,这首词日后也刻在了杨开慧的墓碑上。

比如在1962年,杨开慧的母亲向振熙老人仙逝,毛主席得知后含泪给杨开慧的哥哥杨开智写信,其中说:“杨开慧是我亲爱的夫人。”他还说:“可以让老人和我夫人同穴,我们两家是一家,不分彼此。”

从毛主席这些信件细节可以看出,毛主席对杨开慧的感情是极其真挚的,也是难以忘却的。

1918年毛泽东从湖南一师毕业后,和杨开慧多次联系,慢慢走到一起,成为志同道合的伴侣。

如果说毛泽东和贺子珍是革命路上后的伴侣,那么和杨开慧就是在革命前,思想上相互交流和碰撞的知己,这是极其珍贵的。

第三,红军于1930年两次攻打长沙,毛泽东始终无法和杨开慧联系1930年7月底,彭德怀率红三军团围攻长沙,由于敌人的反攻十分强烈,红军不得不撤出。

第二次是8月底,红一军团和红三军团会合后,开始兵分三路开始继续进攻长沙,但是红军久攻不克,损兵折将,最后不得不撤出。

当时杨开慧住在板仓,和红军相距仅百里。

事实上,当时由于党内领导人不定,毛主席还一直受到他人排挤,所以对红军进攻长沙这件事并没有直接参与,等到第二次进攻长沙,一些同志才开始请示毛主席,毛主席认为现在时机不成熟。

从时间和作战紧张的情况看,一方面是毛泽东本身对当时杨开慧的情况就不知道,再加上长沙战况危急,他抽不开身去寻找杨开慧也是情理之中。

杨开慧在自己的手稿中说:“我知道这一天要来了。”所以她可能预感到什么,最后把自己的信件都从那个起来不,然后把孩子托付给亲人,果然她被抓捕。

在狱中,她宁死不屈,不背叛丈夫,最后从容就义,壮烈牺牲。

对于历史来说,这是无比遗憾的,但毛主席是伟大领袖,他把一生的精力都献给了中国革命,他是中国人民的大救星。

邓小平曾说过:“如果没有毛泽东这个人,中国很有可能还在黑暗中摸索,甚至摸索很长时间。”

在韶山的《毛氏族谱》上,毛宇居在修订时,曾这样评价毛主席,“闳中肆外,国尔忘家。”这八个大字是毛主席一生的写照。

当然,杨开慧和贺子珍,无论是谁,她们和毛主席的患难真情都是真真切切的,她们对革命的贡献也都是伟大而无私的。

作为后辈,我们除了怀念,还有充分的理解和尊重。