导读:超市买啤酒,不管多贵,只要瓶身有这3种字眼,都是便宜 "水啤"!

在精酿啤酒文化席卷全球的今天,越来越多消费者开始追求层次丰富的酒体、馥郁的麦芽香气和绵密的泡沫体验。但当面对超市货架上琳琅满目的啤酒产品时,如何透过花哨的包装设计,精准识别出那些徒有其表的"工业水啤"?答案就藏在瓶身背面那些容易被忽视的原料表和生产工艺说明中。我将深度解析三个关键标识,助您练就火眼金睛,在啤酒选购时做出更明智的选择。

一、辅料添加的"障眼法":大米/玉米淀粉的隐秘登场

传统啤酒酿造遵循《纯净法》的黄金准则,仅以水、麦芽、啤酒花和酵母为原料。但工业水啤为降低成本,往往在原料表中埋下精心设计的"陷阱"。当您看到"大米""玉米淀粉"或"糖浆"赫然在列时,这便是第一道警示信号。

这些辅料的添加并非偶然。大米蛋白质含量仅为大麦的1/3,却能将麦芽汁浓度稀释30%以上,使啤酒口感如清水般寡淡。某国际品牌经典款每升仅含8克麦芽,而优质精酿通常达到12-18克。玉米淀粉中的支链淀粉结构简单,发酵后产生的风味物质不足常规麦芽的1/5,直接导致酒体单薄如纸。更需警惕的是果葡糖浆的隐蔽使用,这种工业甜味剂会完全取代麦芽糖发酵过程,使啤酒失去应有的麦香底蕴。

某权威检测机构对比实验显示,添加20%大米的啤酒,其酯类风味物质含量较全麦酿造下降67%,高级醇含量锐减82%。这种风味缺失在冰镇后更为明显,低温麻痹味蕾的特性,恰好掩盖了原料简配带来的口感缺陷。

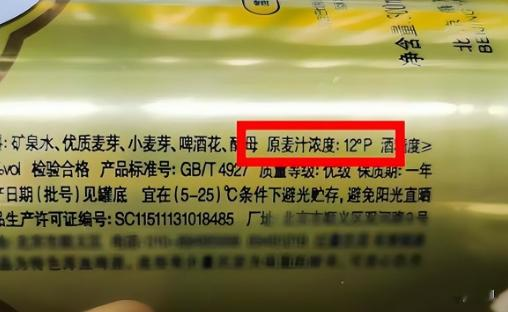

二、数字密码:原麦汁浓度与酒精度的双重考验

原麦汁浓度(°P)和酒精度(%vol)是衡量啤酒品质的两把标尺。当原麦汁浓度低于10°P,酒精度不足3.5%vol时,这瓶啤酒注定与"醇厚"无缘。这两个数字如同啤酒的DNA,直接决定了其风味骨架。

原麦汁浓度反映的是麦芽汁中可发酵糖的含量。11°P以上的啤酒通常具有扎实的麦芽基底,能承载更丰富的风味物质。而市售部分啤酒的原麦汁浓度低至8°P,这意味着发酵过程中产生的酒精和风味物质都大打折扣。某款主打"清爽"概念的啤酒,其8°P的原麦汁浓度决定了它注定只能提供碳酸饮料般的体验。

酒精度与原麦汁浓度存在正相关关系。3.5%vol以下的酒精度往往意味着发酵不充分,或是通过添加酶制剂缩短了发酵周期。这种"早产"的啤酒缺乏酯类、醇类等风味物质,喝起来如同被稀释的酒精水。对比之下,精酿啤酒4.5%-6%vol的酒精度区间,正是风味物质充分发酵的产物。

三、消费陷阱:被误解的"清爽"与"淡爽"

在啤酒营销话术中,"清爽""淡爽""超爽"等词汇构成了温柔的陷阱。这些看似诱人的描述,实则是工业淡啤的遮羞布。当消费者为"畅饮无负担"的宣传买单时,往往忽视了口感与品质的必然关联。

市场调查显示,70%的消费者在选择啤酒时,会优先关注包装上的"清爽"字样,却鲜少有人注意瓶身背面的技术参数。这种认知偏差被商家精准利用,通过添加大米、缩短发酵周期等手段,将成本压缩至传统啤酒的一半,却以近乎相同的价格出售。某款月销百万箱的"淡爽型"啤酒,其原料成本不足售价的15%,利润空间远超精酿产品。

消费者教育滞后加剧了这种信息不对称。多数人不知道,真正的优质啤酒应该具备麦芽的甜香、啤酒花的苦韵和酵母的酯香。当这些风味特征被"清爽"的幌子掩盖时,整个市场正在经历劣币驱逐良币的困境。

四、破局之道:读懂标签的消费觉醒

在工业化与手工酿造的博弈中,消费者正在重新定义啤酒的价值。读懂瓶身标签,就是掌握了品质选择的钥匙。当你在超市拿起一瓶啤酒时,不妨完成这个三步检测法:

第一步,检查配料表是否纯净。只有麦芽、啤酒花、酵母和水四项基础原料的啤酒,才具备优质基因。第二步,核对原麦汁浓度是否达标。11°P是精酿啤酒的基准线,10°P以下需谨慎选择。第三步,确认酒精度是否匹配。4%vol以上的酒精度通常意味着更充分的发酵。

这种消费觉醒正在倒逼行业变革。部分品牌开始推出"全麦芽酿造""不添加辅料"系列,并在瓶身显著位置标注关键参数。某新兴品牌甚至将原麦汁浓度和酒精度以醒目数字印在瓶标正面,这种透明化操作赢得了市场认可。

啤酒的世界不该是非黑即白的二元对立。工业淡啤的存在有其市场逻辑,但消费者应当拥有知情权和选择权。当更多人学会解读瓶身密码,市场自然会形成优胜劣汰的机制。下次选购啤酒时,不妨多花30秒研究瓶身背面——这或许是你与优质啤酒的第一次真诚对话,也是对工业化"水啤"最有力的抵制。毕竟,真正的好啤酒,应该像一首用麦芽谱写的诗,在舌尖奏响风味的交响,而不是沦为解渴的碳酸饮料。