1981年7月,在安徽宿县的盛圩子村,几位身穿军装的人来到了村口。领路的人是县里的干部,看上去对那几个人非常尊敬。

盛圩子村并不大,中间有一条主要道路,西边是开阔地,北边是沱河,河上有一座长约10米的小桥。而那些身穿军装的人,正站在桥上四处张望。一位老者低头沉思,似乎在回忆着过去。

那些年,盛圩子出现了较大的变化。随着经济的搞活,村里的简陋、破旧的草房,逐渐换成了青瓦红墙的大房子,往来的人流也稠密了起来。在村口坐着一群老百姓,正在那里闲聊着家常。

宿县的革命传统悠久,村里当过兵的人不少。一些人向桥上的几个军人一看,不由得吃了一惊!从服装上看,那个沉思的老人,竟然是一个中将!马上,“将军来了”的消息就传开了,很多人都好奇,这是谁家出了个中将亲戚?

过了一会儿,县里的干部带着将军一行人,开始向当地一些上了年纪的人询问:“老乡,四十多年前,在这里打过仗,当时的事你们还记得吗?”

经过一番攀谈,大家才明白,原来眼前这位老将军,是解放军的副总参谋长,开国中将张震!

张将军解释说,他来到此地,就是要寻找一个四十多年前,嫁到这个村庄的女人。

一位六十多岁的老者思索了一下表示,张将军所说的,应该是东边村子里的老盛家。

张将军一听,非常高兴,马上请老者帮自己带路。而此时的老者,也来了谈话的兴致。

他边走边聊,想要询问张将军到底找老盛家的媳妇干什么。而将军则简单地说了两个字“报恩!”

听到这个回答后,村民们好生奇怪。

一个开国中将,怎么会欠一个农村妇女的恩情呢?他们之间有什么样的故事呢?

事情还要从几十年前说起张震将军,1914年10月5日出生在湖南省平江县。他原名张见生,是个苦出身。

1926年秋天,革命大潮来临,他加入了家乡的童子团,并担任副团长。1928年,他参加了平江县少先队,担任宣传部部长。

平江地区的革命运动风起云涌,张震加入其中,先后参与了两次“平江扑城”运动。

1930年5月,他正式加入共青团,并且很快参加了中国工农红军。此时,他仍然担任宣传员,在红五军第2纵队特务大队任职。不过,他也经常参加战斗,并且在第一次和第二次攻打长沙的战斗中,立有功勋。

1931年,张震正式进入战斗序列,担任了红三军团第5军第1师第1团的一位连指导员,之后又逐步上升为通信主任和营长。

他多次参加中央苏区的反“围剿”作战,经常身先士卒地冲锋,也让自己受了两次枪伤。

1934年10月,张震从江西雩都出发,参加了长征。在途中,参加了掩护中共中央机关战斗、湘江战役以及“四渡赤水”战役。

到达陕北后,他逐渐成为了红一军团第4师第12团的参谋长。西安事变和平解决后不久,他进入抗日军政大学学习,开始系统接受军事和政治理论教育。

抗日战争全面爆发后,张震先是在八路军驻晋办事处任职,主要负责晋绥军的统战工作。

到了1938年2月,他被调往河南确山县竹沟镇,担任新四军第4支队第8团留守处的参谋长,和河南省委军事部参谋长。他主要负责组织和训练抗日武装,多次在河南敌后战场,展开游击战争。

张震一个非常了不起的战例,是他仅仅率领一个班的兵力,就解除了豫鄂边的悍匪段可祥。

段可祥是名副其实的“地头蛇”,手下有一支七八百人的武装。他既不归任何一个党派领导,也没有投靠日本人,是个独立的存在。

张震在一番考虑之下,决定想办法收编段可祥。为了表示自己的诚意,他只带了一个警卫班,就去了对方的地盘。

在段可祥面前,张震慷慨陈词,讲述了抗日民族统一战线的意义。

段可祥一番思量之下,终于决定弃暗投明,追随新四军。张震非常高兴,将其编入新四军第4支队第8团。

解决段可祥后不久,张震便着手参与组建新四军游击支队,并由自己亲自担任参谋长。而这支部队的司令员,就是大名鼎鼎的彭雪枫将军。

部队组建成功后,彭雪枫、张震带着他们挺进豫东敌后战场,积极开展抗日游击战争。不久之后,他们便创立了豫皖苏边区的抗日根据地。

同年10月,张震将军参加了淮阳东北窦楼之战。面对敌人的百余名骑兵,张震指挥若定,利用有利地形对日寇发起了进攻。

战斗中,他的大腿被敌人机枪的子弹击中,血流如注。但是,张震将军仍然在受伤的情况下,率队取得了胜利,拿下了挺进豫东敌后的首次大捷。

1940年2月,张震被任命为新四军第6支队参谋长,兼豫皖苏边区保安司令部司令员。同年6月,他短暂地担任了八路军4纵队参谋长,并且在板桥集,与彭雪枫一起挫败了日伪军的进攻。

此次战斗,张震的部队击毙敌人一千多名、击落日机1架,创造了在敌后抗战中,打下日军飞机的先例。

1941年国民党掀起的摩擦事件达到了高潮

1941年国民党掀起的摩擦事件达到了高潮10月下旬,何应钦、白崇禧下令,让新四军回到黄河以北活动。但是,在走到安徽泾县茂林一带时,北上的新四军遭到了数倍于己的敌人攻击。

一番激战后,军长叶挺被俘,副军长项英阵亡,大量的新四军战士被杀伤,仅有小部分人突围成功。这就是震惊中外的皖南事变。

而让人遗憾的是,张震也是皖南事变的参与者之一。只不过他很幸运,带着一部分人突围成功,保留了革命的火种。

这之后,蒋介石将制造摩擦的责任归咎在新四军头上,并且宣布取消新四军番号。对于这种颠倒是非的做法,全国抗战军民都不会同意。

经过了长时间的政治斗争,蒋介石终于同意新四军重建。这之后,又经过了半年休整,新四军才重新崛起。

此时的张震,担任了新四军第4师参谋长,兼淮北军区参谋长。他协助彭雪枫将军,一方面扩充军队,一方面和顽敌作战。

他们进行了3个月的艰苦作战,打破了国民党顽固派东进苏北、北上山东的行动,为新四军的发展赢得了空间。

1941年秋季,张震来到抗日军政大学,担任第4分校副校长。在平时指挥作战的间隙,他还会亲自编写教材、指导演习,努力加强第4师部队的教育训练。

1941年11月,新四军的情况出现了很大的改观,生存环境已经不再那么凶险了。但同时,这一年安徽的天气非常冷,这又让部队的战斗压力也比往年更大了。在教学间隙,张震接到上级命令,去宿东地区进行检查工作。

11月18日,张震来到了宿灵县沱河南岸的小秦庄。在这里,他召集军事会议,根据当时的战场形势,作出了详细分析,并制定了下一步的作战计划。

会议结束时,天色已经很晚了。考虑到敌人离会场很近,随时可能发起夜袭,大家决定连夜转移。

宿东游击支队长姚运良,对于当地的情况非常熟悉,他建议,将队伍转移到十公里外的盛圩子村落。这个村子不仅地形有利,而且群众基础好,老百姓都支持新四军抗战。

张震点头同意,随即便带领队伍,悄悄进入宿县盛圩子村。他们到达时已经是凌晨,大家开始分头向群众借宿。

当时,张震将军和地委书记、游击支队队长住在村东头,其他同志住在村西头。张震与一众干部来到村东头的一户人家,发现这里有朝南的两进院子,院门口有一棵粗壮的大槐树,树下还有一个大石槽,看上去有一种乡村独有的恬静。

一名战士走上前去,轻轻地敲了敲门,然后对里边的人表示了借宿的请求。

其实,这个家庭刚办完喜事,新娘名叫孔秀英,是一名八路军战士的姐姐。她在听说是新四军想要借宿之后,立刻开门,让官兵们都进来。在黑暗中,孔秀英拿着油灯,看到树下栓着一匹高头大马,站着一个衣着干练的干部。

她马上意识到,此人一定是一位首长。为了让大家休息好,孔秀英执意将他们安排在正房居住。

此时,时间已经是凌晨三四点钟了。虽然很累,但是张震仍然对女主人的安排表示了推辞。他表示,自己在人家新婚不久就来打扰,本就已经不合适了,怎么能再住正房呢?只要在西边的厢房住一宿就已经很感谢了。但是,孔秀英却不答应,坚决让他们住在正屋。张震见推辞不过,便也只能答应了。

天亮时,新娘子孔秀英早早起床,抱着被子来到了河边。按当地习俗,新媳妇这一天是要拆洗被子的。

但是,这一天的早上的情况却有些特殊,晨雾特别浓重,十几米外就看不清东西了。不过,在冬天,这种情况也常见。孔秀英也没在意,继续向河边走去。

突然间,她听到一种奇怪的声音,正从南边的大路传来,并且越来越近。等声音靠近后才反应过来,这是日本鬼子的汽车马达声。

她暗叫一声“不好”,然后扔下被子,以最快速度向村里跑去。一边跑,她还不顾危险地一边大喊:“鬼子来了!鬼子来了!”

孔秀英的喊声,很快被在村外戒备的士兵听到了。他们立即开枪,给其他人示警。而日本鬼子听到了动静,也开始加速向村庄冲来。

双方很快发生了激战,新四军虽然武器落后,但由于有了孔秀英的及时警告,他们已经占据了有利位置,因此得以从容不迫地进行还击。

但是,情况正变得越来越严重。还没等到孔秀英跑回家,村头就已经停下了11辆汽车。上面的二百多名鬼子迅速集结,向村庄发起了猛攻。

眼看情况不好,新四军游击支队长姚运良,在安排好阻击阵地后,马上来到孔秀英家里,大喊:“首长,快起来!鬼子来了!”

然而,沉睡中的张震并没有听清楚。头天晚上,他又是连夜奔波,又是研究战术的,直到天色有些亮了才睡下。

此时,他刚刚躺下不到两个小时,还睡得很熟。姚运良支队长的话,被他当成了梦中的场景。关键时刻,孔秀英冲了进来,终于唤醒了张震。

张震为了清醒,往自己的脸上浇了一瓢凉水,然后便拿起手枪,做好了战斗准备。此时,一队鬼子快要冲到张震居住的小院了,一行人必须马上转移。

此时,雾气比刚才还大,张震对外面形势一无所知,就是想撤退都不知道往哪里走。此时,又是孔秀英站了出来,让张震等人向西边跑。

有了主意后,张震感觉让孔秀英回屋躲避,自己则带领着警卫们突围。在日本鬼子追击下,他们飞速穿过村庄,借着浓雾,他们跑过小桥,登上了北岸的小桥,设置好了阻击的阵地。鬼子紧随其后,但却在密集的枪声中丢了性命。

不得不说,张震选择这个阻击点实在太巧妙了。因为小桥很窄,只能容纳一人通过。十几个鬼子只能排成一列冲锋,很容易就会被击毙。眼看打不上来,其他的鬼子只能慌忙逃跑。

有了这条通路,其他的战士们在撤退时,也就有了方向。很快,其他的战士们就开始向小桥聚拢。依托着有利地形,他们很快就打退了鬼子,安全完成了转移。

当然,由于事发突然,还有不少新四军战士都没能冲出去。但是,当地的群众,却给予了他们很好的掩护。有人被藏在柴火堆里、粮食堆里,有人躲在大床下,还有人穿上便衣,与群众混在了一起。鬼子进村之后,没有发现任何新四军战士,最后只能灰溜溜地退走了。

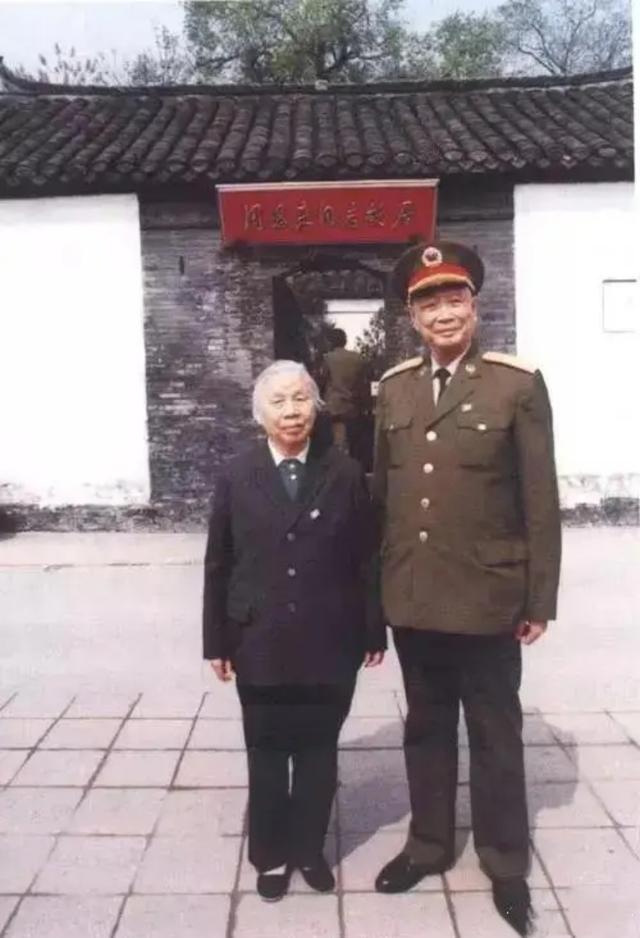

时隔四十年,张震故地重游,自然感慨万千。他最后找到了孔秀英,并且拉着对方的手,非常感慨地说:“孔大姐,我来看您了。”

当年的那次战斗,规模并不大,但是却很好地展示了,什么叫军民鱼水情。

革命能够取得成功,不仅是因为有像张震将军这样舍生忘死的军人,还因为有更多像孔秀英这样,心系子弟兵的普通百姓。有了他们的支持,还有什么战斗我们无法取胜呢?