在临沂诗群中,有一位骑着破旧的摩托车卖诗集的乡村诗人,他就是袁冬青。提起这个名字,估计很少人能够知道,在山东也是,在全国也是。但他却是个不折不扣的诗歌耕耘工匠,是一位真正的农民诗人,写着农业的挽歌和乡村白日梦。他的诗纯粹、质朴,来源于微细的农村日常生活。然而,诗歌并未带给他多少生活上的体面资本,虽然带给过他浪漫的爱情,如今却也以离散告终。

1963年出生的袁冬青,从1986年开始写诗,1993年加入山东作家协会。30年来,无论人生的脚步多么奔波忙碌,生活多么落魄困苦,他从未停下过创作诗歌的步伐。

袁冬青的作品曾被《人民日报》《人民文学》《诗刊》《山东文学》《绿风》《大众日报》等多家报刊杂志刊登过。2001年出版了第一本诗集《远行与归来》,2016年出版了诗集《我们的记忆》,作品入选纪念毛泽东诞辰一百周年专辑《每一滴水里都有你的影子》,2009年《中国年度诗歌》,2012年《齐鲁文学作品年展》,作品曾被《青年文摘》《读者文摘》转载,在很多诗歌比赛中获过奖。

01

读诗:袁冬青的诗歌情怀

稻草绳

如果我有三根稻草绳

我就有三条选择的河流

第一条招回一条鱼

第二条招回一只羊

第三条招回我自己

如果我只有一根稻草绳

我分三次干完三根绳子的活

早晨打一桶水

中午背一捆柴

晚上背一捆喂牛的草

如果稻草绳不够长

拴住我脖颈就行

再长一点

就让母亲牵着

母亲忙不过来

可以把我拴在树上

一棵树为我打伞

每天在伞下看娘为我生起炊烟

稻草绳其实是拴在我心里的彩虹

从彩虹的一端到另一端

中间是过往的爱

遇到就是莫大的幸福

炊烟喜欢爬山

把要倒塌的日子扶起来

把泪水中不死的一天

过的比花朵更红

早晨,中午和黄昏

家乡的房梁芬芳弥漫

朝渴望到达的地方

起伏河水的波澜

炊烟带着娘的心

一直朝高处走

尘世,升起炊烟的人在爬山

爹砍柴进了山里

娘淘米去了河边

在低处燃烧

把疼留给自己

在上山的路上

开出善良的花朵

给我们看迷人的绽放

她们偷偷流泪的样子

我们多数人谁都没看见

祖母河

一个老女人,我祖母的老娘

逢人便说,河里沉下一只

价值连城的翡翠耳环

年轻时,她丢下羊群

脱光了衣裳让羊们看管,在河底

进行过秘密打捞

她穿着鲜红的肚兜,像火苗

一样的朝霞,在水里一起一伏

引发了整个村庄的男人睡不着觉

零乱的脚印,在河边

试图寻找接近她的最佳位置

踩倒了一片刚要抬头的春天

她的羊偷跑了她的衣裳,泄露了天机

一个四十多岁的砍柴男人脱光衣裳

从上游潜入,一把抱住她

她们带着看不见摸不着的梦想

在谷子上黄的时辰,走进一家门

她们在河边割草喂羊,担水浇园

生儿育女,升起炊烟

一只翡翠耳环的咒语,磨损了

她们漫长的一生,一只翡翠耳环的美好世界

到底离她们有多远。带着遗憾

她们融入更深的黄土。关于

她们的爱,苦难和善良

活着的人又能知道多少

她们必须这样,让这尤物沉静安睡

让活着的人,一个个陷进迷局

每日在光中镀亮自己

时隔多年,老祖母的坟地又开花了

一个放羊女孩,在河边烂泥寻到一宝物

被命名常林钻石

出生地

一间西屋

一盏快要敖干的灯

隐伏着一千条路

我的娘最终只选择了一条

在去见太阳的路上

开始给我当娘

墙西是一棵树

不远处是一条河

我没诞生时,母亲在这里吃盐种麦

为我储备口粮

父亲在这里割草喂马,建造仓库

一条带血的脐带流着河水的芬芳

是谁给我安放了一颗人头

在一根细长的葫芦秧上长成喝水的葫芦

让我不断说起粮食和乳房

多年后,当春天枯萎

当风拿着梳子给一座雪山梳头

我在河边无意间掀开一块石头

一条蚯蚓的出生地

让我一次次想起故乡的朝霞和晚霞

坐在草垛上看月亮

草垛不长

月亮不敢下山

坐在草垛上看月亮很好玩

那么多草托着我

谁也不敢把我扔下来

掉下来有草接着

草垛的乳房超过了山岭

草认为我们还是孩子

月亮也认为我们没长大

就由着我们的性子

后来我们不玩了

雪上山的时候

我们老了

草的高度应该有一次跌落

让更多的孩子在上面继续玩

月亮下山的时候就会特别开心

铺上厚厚的月光

让人觉得草特别亲

我想坐着风回到故乡

如果乡下的屋里,坐着我多年前认识的杏

我想坐着风回来,吹掉她头上的草屑

把她穿了几年的旧朝霞,吹的更红

吸引走远的蝴蝶,日夜兼程往回返

代替我,在那个被触摸过的腮畔上

行使一下被剥夺已久的自由权

如果门窗紧闭,我就用力往里撞

吹她的头发,吹她的裙子

把栖息地吹的更干净

使她在镜子里,不回头也能看见我

她好不容易点起的灯,暂且不吹

它要陪伴她,走很远的路

寻找掉在地上的绣花针

缝制一身渴望已久的,和春天一样好看的衣裳

给别人看,照亮别人的眼睛

撞见她在澡盆里洗澡

我在月下往她澡盆里舀水

让她的肤色更光滑,更富有磁性

粘住那些要掉下来的露珠

如果花朵上的露珠还未干

还在她肤色上滚动

我想把朝霞吹进去

如果有一滴被风吹到我舌尖上

正好可以让我在这片多情的乡土上

抵挡正在入侵的旱季

稻草人

风往下压,雨往下压

乌云往下压

大敌当前,草诞生的稻草人

穿着草的衣裳

再次上演空城计

每一个草人都像读过兵书的诸葛亮

每一根草都是上好的兵器

它不声不响,在寂寞中生活

它的一双鞋子,白昼和夜晚

分别是追随它的两个情人

一只在太阳上奔跑不止

一只在月亮上忘了归期

它们在草里放入照亮人类的萤火虫

使草有了接近骨头的硬度

从此世界有了稻草人的足迹

让我穿着草的衣裳

在草走过的路上

从此让我有了草民的光荣称谓

我掉在一只青蛙的井里

我一直认为,我是井的孩子

我一直认为,青蛙比我幸运

天空的屋顶下,一只青蛙蹲在石头上

娘打水被风吹落的头巾

成了它在故乡看到最美的云彩

我不能给所有的井,提供脊背

当我离开

我只能选这一个,做依靠

我的影子掉进井里

和一只高贵的青蛙成为兄弟

寂寞水中,我已经获得和拥有

它像一个乳房,深似海洋

在我的诗歌里

我写下的汉字全是水的遗产

我是井的囚徒

我抢夺了它全部的爱

它囚我并不是录我的口供

听我指认自己的罪名

它也指认,寂寞中

月亮来过更干净

整个世界,只有一只青蛙

敢说天空和井一样大

有一天傍晚,我站在井沿上往下看

我看见我不止一次掉进一只青蛙的井里

我在云朵上遇到失散多年的放羊兄弟

在月亮上遇到梳头的姐姐

走自己的诗歌道路,圆自己的梦想。

02

读人:青藤文学网总编许新栋的专访

临沂诗人袁冬青老家是临沭的,位于朱仓镇西朱仓围里村158号。他是一个地地道道的农民,与乡下种地的老百姓一样,普通得不能再普通了,每天干着重体力的活儿,扛水泥袋、种地、喂牛……更是一个诗歌狂热者,上世纪八、九十年代他的诗便在《人民文学》《诗刊》上发表过,那时能上全国的文学大刊是非常艰难的。

他的诗歌和生活里是远方、梦想,还有磨难。他为诗歌的梦想,徒步行走大半个中国,一边走一边写。在交通发达的今天,驾车穿行半个中国都是一种奢望,何况在道路交通尚不发达的年代。这些都不足挂齿,令人震惊的是他的中国之行是从怀揣50元开始的——无论在今天还是在当时,这都是不可思议的。因他的诗歌,他在许多追求者是寻到了一位红颜知已,后来成为他的妻子,也因为梦想与现实的矛盾,他的妻子又离他而去……

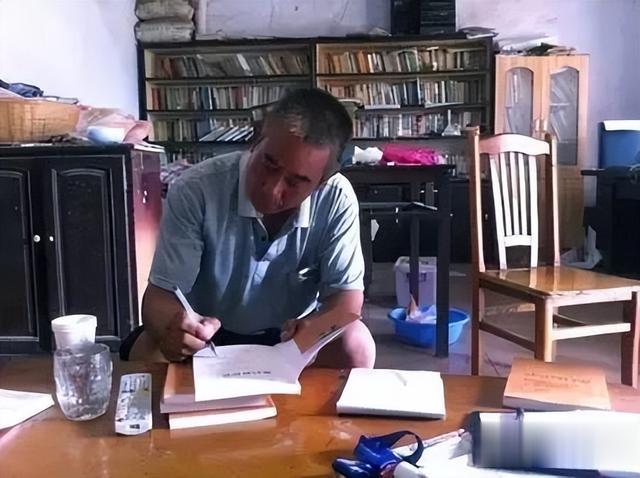

对于生活中的他,五十岁左右的中年男子,肤色黑红,嘴里经常叼着根烟卷,夏天的时候上身一件半旧的T恤衫,下身穿着黑色大裤衩,趿着拖鞋,冬天的时候身着一件半旧的军用黄大衣、一个大棉帽,脚上蹬着双八十年代特有的翻皮大棉鞋,似乎身体一抖,便能掉下些土渣或草棒。

他的家简陋,院子里一股浓浓的牛粪味,两头黄牛在简易棚下悠闲地嚼着草,牛棚北面靠墙是是葡萄架,藤蔓缠缠绵绵地顺着一根瘦弱的绳子努力向房顶爬去。院子北面是东西一拉溜的四间房屋,西边一间是挂耳房。墙上随处可见脱落的墙皮,露出黄色的土坯。屋前是两米多宽的前出厦,屋门东旁堆放着陈旧的棉鞋、衣物等。而堂屋里,一个联邦椅、一个茶几、一个冰箱,一张八仙桌和一张破旧的写字桌,是全部生活家当。写字桌上横七竖八地堆满杂物,靠东墙竖着两个书架和一个书橱,上面摆满了各类书籍。

生活就是累并快乐着。哪里有活儿去哪里,跟一个工头,扛一袋水泥挣3毛钱,一吨6块,一天也能挣100多块,好的时候,一辆车30多吨都是自己干,挣200多块钱。没有活儿时,他就在家里写诗,或者在村里找人下象棋。袁冬青说,象棋是他诗歌以外最大的爱好。无论写诗还是下棋,总是烟不离口。

对于带有传奇色彩的婚姻,不得不说出来,他的妻子是湖南人,因当年对袁老师的崇拜而慕名来到沂蒙山区这个小乡村,她是一个干部家庭的子女,不顾家里的百般阻挠,历经磨难,与袁冬青终成眷属,并育一子,在那个小乡村过着他们理想的生活。然而,理想中的乌托邦与现实的距离,却是永远无法逾越的。最终,这个曾经为了诗歌义无反顾地追求袁冬青的女孩,在残酷的现实中还是离他而去,只为袁冬青留下一个儿子和满怀的惆怅。

在出新诗集《我们的记忆》时,她就给我打来3000块,今年“五一”她来过一次,看孩子的。说到儿子,暑已经上初中,他干活时,孩子就去他奶奶家吃饭。孩子很腼腆,性格内向,一有外人,他就跑出去了。

他也不再打算另外找老伴了,别人也有给介绍的,可他不想再找了,希望她能再回来。其实他内心深处是孤独的,他也是非常渴望幸福的生活,也非常爱孩子,他多么希望给能孩子一个完整而幸福的家,只是这些在现实面前,都显得苍白而无力。生活的不如意给了他诗歌创作的源泉,但又让他痛苦不堪,而诗歌回报他的仅仅能让他暂时忘掉痛苦,却不能彻底解决。

对于诗歌与梦想,1989年的春天,袁冬青怀揣着50元开始了他的人生之旅。一直到1997年,近十年里,他多次深入陕北、延安、东北长白山、黄河与长江流域、太行山、白洋淀、蓬莱阁……一路行走一路打工,一边体验不同地域的风情一边书写着充满深情的诗歌,在这些艰难的岁月里,袁老师用诗歌与脚步丈量了他的人生梦想。那些年,他的《敲石者》《观黄河》《母亲河》《黄河源头的母亲》《黄河石》等诗歌在《人民文学》《诗刊》《芒种》《绿风》等全国大型的文学期刊上发表,奠定了他在临沂诗坛的地位和影响力,也一度在全国产生较大的影响力。

他的第一本诗集——《远行与归来》。近十年的流浪生活,不仅增加了他的人生阅历,还创作了许多非常厚重的作品,张正直、梁作金、刘青、李剑、刘京科等文友和媒体也做了相关的报道,得到了许多的社会关注。2000年,明天出版社与袁老师联系,让他拿出2000元为其出版诗集,其余费用由出版社解决。但刚刚结束苦旅的袁老师哪有钱。后来,浙江省苍南县龙港大学副校长朱克苏得知他的事迹后,便慷慨出资圆了他的出书梦,出版了袁老师的第一本诗集《远行与归来》。远行与归来,是对多年来流浪经历的总结与回顾。

他的第二本诗集——《我们的记忆》。是一部“献给昨天的人,献给今天的人,献给明天和未来”的诗集,分为《梦开始的地方》《光辉的历程》《寻觅和倾中河水源头的声音》《中国延安》《中国沂蒙》《一个人内心的辽阔》《远古的记忆》《一个人的村庄》《给大地铺一条语言的道路》《月令》十辑,共210余首诗歌。是袁冬青2001年以来创作的作品,大部分诗歌记录了他踏着革命先烈的足迹。“在草地上跋涉万里,越过悬崖。我们对她爱多久,就在寻找她留在这个世界上的足迹”,从嘉兴南湖到江西韶山,从红色故都瑞金到革命圣地延安,从华夏儿女咆啸的黄河到百万雄师经过的长江,无不留下他探寻革命成长、成功的脚步和身影。正是心中这个不灭的信念,袁冬青才得以克服万难,重走长征路,用诗歌为我们展示了中国革命历史上熠熠生辉的一段辉煌历程。

一贫如洗的他走一路写一路,2015年春天,他觉得应该结集出版,献给红军长征80周年纪念。却发现自己根本没有经济条件。于是,他无奈地选择了今天的生活方式:每天出苦力扛水泥袋,挣钱出诗集。扛着肩上沉重的水泥袋使他想到了革命先烈矢志不渝的信念与力量,给他无穷无尽的动力。谁都不知道,一个农民每天用疼痛难忍的双肩扛着沉重的水泥,大口喘着充满呛人的水泥味道的空气,挥洒着混浊的汗水,过着清水寡汤的生活,只是为了出一本书。

后来知道的人都说他是疯子,却都不会想到这本书是他伟大的梦想。就这样,一袋一袋的水泥,一滴一滴的汗水,凑齐了《我们的记忆》的出版费用。其中甘苦,只有袁冬青自己才能深切的体会。

有位伟人曾经说过,一个没有历史记忆的国家是没有前途的。袁冬青用实际行动,奉献了自己的青春年华,用深情的诗句,把“我们的记忆”留了下来,留给了人们。诗集出版后,宣传、销售的问题又成了袁冬青的困惑。最早,他骑着摩托车去县城的集市、路边出摊卖书,收效甚微,袁老师为此一筹莫展。近日,得知消息的临沂文友将袁老师出摊卖书的情景发到网上,引起轩然大波,热心的文友们又为袁老师诗集的销售开展了多种渠道:诗歌朗诵、青藤文学宣传、微信群、QQ推广等方式。说到这里,袁老师很感激临沂的文友,多年来沉寂,自己似乎被人忘记了,然而这一系列活动的开展,让袁老师感到文学的力量,看到朋友的热情。袁冬青说:等资金回收得差不多时,他再出一本诗集,名字都想好了,叫《雕刻诗歌》。

这就是一个热爱生活的诗人的境界,很简单,常人却很难做到。是的,袁冬青就是这样一个人,历经几十年生活的坎坷,依旧淡定自若。你说他性格怪异也好,说他特立独行也罢,现实的生活没有磨灭他的个性与理想,无论别人怎么说,他只坚持自己的信念,走自己的诗歌道路,圆自己的梦想。