成长股一直是价值投资者最头疼的话题:又贵(缺乏安全边际),又没法估值(现金流通常为负),又充满不确定性(新兴产业不好懂),偏偏涨得又最好,咋弄?

春节期间,我看到一本书叫《怎样选择成长股》。

不不不,这不是费雪的那一本,而是由小休伊特·海瑟曼撰写,因为译者故意搞了这么个名字,读者很生气,后果很严重,纷纷到豆瓣打了低分以表示被欺骗的愤怒。但是这本书很冤枉,它的英文名是《It's Earnings That Count: Finding Stocks with Earnings Power for Long-Term Profits》,直译为《重要的是收益:寻找具有长期盈利能力的股票》——好吧,翻译成“怎样选择成长股”似乎也可以,但我真的怀疑译者是故意碰瓷费雪的。

看完之后,我觉得我找到了一个从基本面的角度科学地分析成长股的方法。

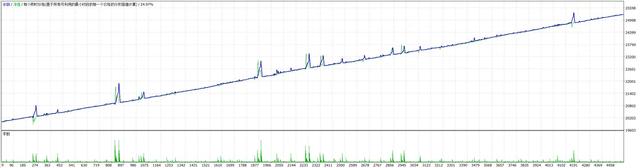

这段期间我一直卯在量化交易系统的开发上,年后我搭了团队,资金体量也上了一个台阶,量化策略的开发成了最近“重要又紧急”的事情,上市公司研究什么的,变成了“当然很重要但不紧急所以往后放一放”的事情,什么笔记、分析一直都没空写,这个号也停更了一段时间,现在也只能趁着周末挤时间写一写,待我量化系统开发完、回测、上线,有时间后,再把重心继续放到股票的分析研究上。这是最近开发的一套量化系统的历史回测曲线,还有很多东西要完善,所以非常忙。

1,两种利润

1,两种利润蓝筹白马,确定性强,但没想象力;成长股,有想象力,但太不确定。如何既要又要?

海瑟曼认为,合理的办法是把现有的利润表,改造成两种新的利润:防御型和激进型利润表,分别用两种不同的方法来计算利润。

防御型利润,就是在传统的利润基础上,把资本化的固定资产、无形资产、营运资本投入,一次性费用化。如果这样算出来的利润都是正的,那么说明这家公司能够保证收支平衡。

激进型利润,则反过来,把平时费用化的东西,比如销售费用、研发费用,都资本化,放在未来摊销掉,毕竟我今年大笔投入的广告费、研发费,都是为了将来实现价值的,你却要求我今年一次性扣除,那也不合理。如果这样算出来的利润,再扣除投资者都机会成本后还能赚钱,那么说明这家公司是能创造价值的。

因此,一家公司的盈利能力=防御型利润+激进型利润=收支平衡收益+价值增值

2,如何筛选股票“选股”是股票投资中最难的事情,你不知道怎么从几千只股票里找到值得为之花钱的那一只,用“千里挑一”来形容实不为过,如果你跟我一样,还关注港股、美股,那么妥妥的“万里挑一”,难度可想而知。

那么,只能宁可错杀,也不把平庸之辈放进来了。

价值投资者会使用自下而上的方式,即通过财务数据筛选一遍股票,再把符合要求的股票研究过去——无论筛出来的是白酒还是芯片。成长股是否也可以借鉴这样的方法,来减少噪音?

如果审计意见不是“无保留意见”就不看。关注公司的未决诉讼,思考如果败诉之后,你能否接受这个后果。如果经常有非经常性损益,就不看(狗改不了吃屎,大概率今年、明年也会给你搞一堆虚假利润出来)。排除那些经常发生盈余重述问题的公司,也就是原来已经经过审计,后面又发现错误而进行过调整。避开无形资产、商誉多的公司,容易暴雷。资产负债率不超过45%——不过对制造业来说,上下游互相欠钱很正常,所以我个人主张关注有息负债率。营收增速超过30%,而且要关心增速的驱动力,应该关注那些行业、市场本身处于扩张的公司,而不是因为暂时的经济周期或别的不可持续的原因所致。回避那些股票薪酬支付总额超过净利润15%或以上的公司。股票薪酬(Stock-Based Compensation)指的是公司用股票、期权等激励方式来奖励员工,通常合理的股权激励有助于提高团队的战斗力,但太过分就不禁让人怀疑是不是利益输送了。做空比率不超过15%,如果是港美股,该数据可以由券商获得。新手总会有一种心态,就是舍不得,但是如果你的选择范围是数千,乃至上万只股票,那么大可不必担心错杀,就跟某些HR一样,先把一半简历挑出来扔进垃圾桶,运气也是一种实力,谁让应聘者运气不好呢?

3,防御型利润首先要费用化的是现金流量表中的资本支出,今年一次性购进的固定资产会在未来几年内被折旧掉,但是如果你是个保守型投资人的话,你可以试着把资本支出列入利润表中,而不是去计算固定资产和无形资产的折旧与摊销。

其次要费用化的是营运资本增加,比如今年为了增加存货而多花了钱,或者为了增加销售而多了赊账,这些东西也不会反映在利润表中。企业的营运资本净增加额毕竟也耗费了资金,况且,如果企业大规模进行营运资本投资,就有可能因资金不足而成为引发财务危机的先兆。

如果你熟悉财务,应该马上看出来了:这不就是自由现金流的后面两项么?

企业创造的自由现金流,等于经营活动中赚到的现金,减去营运资本增加和资本支出,所以所谓的“防御型利润”,换汤不换药,说白了就是自由现金流!那么,一家公司能不能持续经营,能不能保持收支平衡,绕来绕去又回到“能不能创造正向的自由现金流”了。

你可以用公司的有息负债除以自由现金流,来看看公司的偿债能力,或者用应付利息除以自由现金流来查看公司的偿债压力。

我们平时喜欢的那些所谓的成长股,比如几年前的新能源,现在的AI等,大多数是不满足这个要求的,原因就在于营运资本增加和资本支出大量侵蚀着现金流,而企业美其名曰“今天的投资是为了未来的收益”,市场也愿意为之买单,至于几年后能不能兑现,或者兑现后会不会产能过剩,那不是现在要考虑的事情。所以,如果以自由现金流作为标准的话,极少有成长股能够被纳入考虑。

如果有,那么恭喜你,至少这家公司能够自己造血,稳得很,可以考虑重仓。

也正因为如此,自由现金流为正才成为保守型投资者最需要考虑的因素,那些传统的价值投资者,如巴菲特等人,就是最注重这个指标的。然而,仅仅因为能够自己造血,也不意味着它一定会涨,一只股票可以很安全,老是跌不动,但它也可以一只横盘,老是不涨。

4,激进型利润“传统的”成长股一般不会有防御型利润,尤其对科技股而言,利润能够为正都不错了。

那么,为什么大家会为亏损都公司付钱呢?

因为大家预期在未来的某一天,这家公司会扭亏为盈。

所以,一家所谓“正常的”成长股,会有极高的营收增速,同时伴随着更高的销售费用、研发费用支出,正是这些费用把利润给吃掉了。然而,销售费用是为了打广告,让业绩保持高速增长,研发费用是为了新产品和现有产品的升级,让产品更具竞争力,谁说花这些钱不是好事呢?

所以,如果你是激进型投资者,应该考虑把这两部分费用给摊销掉,而不是在本年度一次性扣除。至于要摊销几年,海瑟曼给了以下建议。

把庞大的销售费用、研发费用摊销掉之后,很多亏损的成长股利润就会转正,但别高兴得太早,有一类支出应该被视为费用扣除,只有把这部分支出扣除,利润还能为正,才能视为合格。

那就是股东的机会成本——如果这笔钱,我不投资给你,而是去干别的,我能赚多少钱。

如何计算机会成本?海瑟曼在书中写了一些例子,但我看得不是很明白。所以我个人觉得可以用激进型利润/净资产,得出一个类似“激进型ROE”的指标,如果“激进型ROE”超过10%,那么就是一个可以考虑的投资机会。

5,如何评估公司的管理水平?巴菲特喜欢找那些傻子都能管理的公司,但这种公司一般是庞大且增长缓慢的蓝筹股。

不得不承认的是,如果你偏好成长股,那么管理层发挥的作用是非常大的。做创投的都知道“投资就是投人”的道理,越早期,越事在人为,管理层的战略眼光、魄力、执行力等都能决定公司的未来。而这偏偏是最难分析的。

判断管理层是否靠谱的清单包括:

是否有合理的股权激励?股权激励必要但不能滥用,如果员工、高管总能以某种优惠获得公司股票,你让二级市场上的投资者们怎么想?在历年的年报中,管理层对于自己的业绩评价是否客观,还是有吹嘘的成分?仔细研究CEO,了解他的学历、履历,判断他是否能够胜任这家公司。高管的薪酬是否合理?董事会是否靠谱?比如说,董事会成员不要太多兼任公司职员的,不然他们可能会因为内部利益而无法做出公正的决议。关联交易是否过多?是否热衷于并购?我们希望公司把钱花在自己身上,比如资本支出、销售费用等,而不是天天麻袋装土豆。是否过度负债?员工的士气如何?可以从互联网或现场来找到答案。