在中国近现代史上,有许多鲜为人知的趣闻轶事,这些故事不仅展现了伟人们的智慧和风采,也让我们看到了他们生活中的另一面。

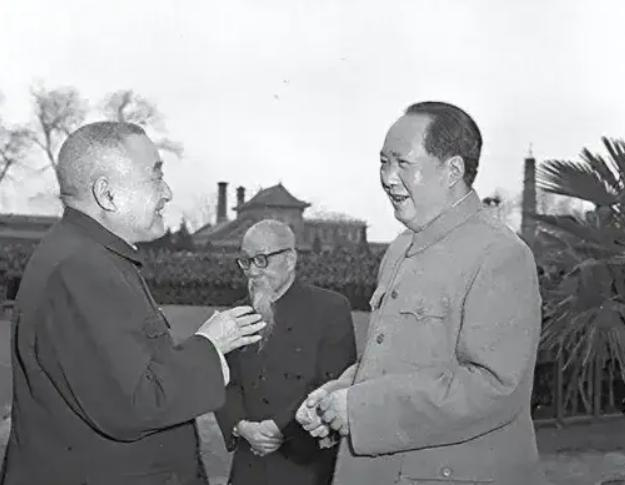

今天,我们要讲述的是一段关于毛主席和黄炎培先生之间的趣事。毛主席曾向黄炎培借过一幅王羲之的真迹,而黄炎培则多次致电催还,甚至被毛主席戏称为“逼债”。

机缘巧合觅珍宝

机缘巧合觅珍宝1959年,毛主席已经退居二线,但对书法的热爱却从未减退。这天,他正在书房中研习书法,秘书小心翼翼地捧来一份情报:黄炎培同志的私人收藏中,竟有一幅王羲之的真迹。

这个消息让毛主席眼前一亮。

作为一个痴迷书法的收藏家,他对王羲之可谓推崇备至。在他的书房里,早已收藏了大量的王羲之临摹本,但真迹却是一直未能得见。

听到这个消息后,毛主席放下手中的毛笔,仔细询问起详情。原来这幅真迹是黄炎培多年前得到的珍藏,一直被他小心保管着。据说黄老平日里连示人都很少,更不要说借出了。

但毛主席已经按捺不住内心的激动。王羲之真迹的珍贵程度,能够流传至今的更是凤毛麟角。他决定试试运气,当即让秘书前往黄炎培家中,转达自己想要借阅的请求。

这个请求着实让黄炎培犯了难。虽然他与毛主席相识多年,但这幅真迹实在太过珍贵。他捧着这份传世之宝,陷入了深深的思考。

一方面,他深知毛主席对书法的痴迷程度,也清楚主席一向爱惜文物、信守承诺;另一方面,这毕竟是可遇不可求的珍品,万一有个闪失,那可真是追悔莫及。

1945年5月,黄炎培在研读毛泽东的《论联合政府》后,深感振奋。

6月2日,他联合褚辅成、章伯钧、冷遹、左舜生、傅斯年、王云五等7位国民参政员,共同向毛泽东、周恩来发出电报,呼吁尽快重启国共谈判,推动国内和平进程。

中共中央迅速回复,表示愿意开展商谈,并诚邀他们前往延安深入交流意见。

7月1日,黄炎培与褚辅成、章伯钧、冷遹、左舜生、傅斯年等6位参政员,不顾各方阻力,乘坐专机从重庆飞往延安。

他们到达延安时,受到了热烈的欢迎,毛主席不仅记得二十多年前的一面之缘,更与他就国家大事进行了深入交谈。那份真诚与智慧,至今让他感佩不已。想到这里,黄炎培的心渐渐放宽了。

经过再三考虑,黄炎培终于答应了这个请求,但提出了一个月的期限。这个决定让毛主席欣喜若狂,他立即派人将这份珍贵的字帖小心护送回来。

这幅真迹的出现,对毛主席来说意义重大。他一直在摸索着创造属于自己的书法风格,而王羲之的字迹无疑是最好的范本。

在他看来,王羲之的书法不仅展现了极高的艺术造诣,更体现了中华文化的精髓。现在,这份珍贵的真迹就在眼前,这对他来说简直是天赐良机。

醉心临摹寄深情

醉心临摹寄深情自从那幅王羲之真迹入驻中南海,毛主席的生活仿佛又回到了年轻时代。每当处理完国事,他总是迫不及待地回到书房,小心翼翼地展开这幅字帖,一坐就是数个小时。

秘书们都看在眼里,这段日子里,主席对这幅真迹爱不释手。

有时候他会全神贯注地研究字迹,时而凝神,时而点头;有时候他会不自觉地抬起手臂,在空中随着字迹的走向比划,仿佛手中握着一支无形的毛笔。

其实,这不是非毛主席第一次如此专注地研究书法。

早在延安时期,他就养成了临摹书法的习惯。即便在最艰苦的战争年代,他也会想方设法搜集字帖。战士们都知道,每次攻下城镇,除了军需物资,他们还有一项特殊任务:为主席寻找书法字帖。

在故宫博物院的档案中,至今还保存着两份毛主席借阅书画的清单。

1959年10月和1963年,他分别借阅了30件和26件珍贵的书画作品。每一次借阅,他都会亲自登记,并严格遵守归还期限,从不延误一天。

这种对书法的执着,源于他对中华文化的深厚感情。在他看来,书法不仅是一种艺术形式,更是中华文明的重要载体。

特别是王羲之的作品,将书法的艺术性发挥到了极致,既有儒家的典雅,又不失个人的神采,实在是难得的典范。

值班室的工作人员回忆,这段时间里,主席的作息都被打乱了。有时夜深人静,他们还能看到书房的灯光。透过窗户,可以看到主席伏案研究的身影。

这种投入让周围的人都深受感染。秘书们看到,主席在批阅文件时的笔迹也变得不同了,刚劲有力的字里行间,似乎多了几分王羲之的风骨。

即便是处理公务,他也在不知不觉中将每一次书写变成了练习的机会。

在这一个月里,毛主席仿佛完全沉浸在了书法的世界里。他常说,王羲之的字里有一种特殊的韵味,需要用心去体会、去揣摩。

每当谈起书法,他的眼睛就会发亮,言语中充满了对这门艺术的热爱。

这种投入的状态,让他仿佛忘记了时间的流逝,也忘记了自己的身份,就像一个执着的艺术追求者,在书法的海洋中徜徉。

焦心牵挂频督促

焦心牵挂频督促但是对于黄炎培来说,借出王羲之真迹的这段时间格外煎熬。虽说借出真迹时他已经做好了准备,但这份珍贵的王羲之真迹就像一根无形的线,牵动着这位老人的心。

仅仅过了一周,黄炎培就再也按捺不住内心的焦虑,他忍不住打电话询问毛主席的秘书,工作人员听出是黄老的声音,恭敬地答复说主席正在认真研习字帖。

又过了两天,黄炎培再次打来电话,这次他直接要求通话的对象是毛主席本人。当电话接通的那一刻,他小心地询问主席是否还在研究字帖。

毛主席听出了老友话语中的担忧,温和地提醒他还没到约定的时间。黄炎培连忙笑着打圆场,说自己只是随口问问。

这样的"随口问问"却越发频繁起来。

几乎每隔两三天,值班室就会接到黄老的来电。有时询问字帖的保管情况,有时询问主席的使用情况,甚至有时仅仅是想确认一下字帖还在不在。

毛主席被问得不耐烦了,大为不悦:“不是讲好一个月吗?到期不还,我失信。不到一个月催讨,他失信。谁失信都不好!”

毛主席的这番话很快传到了黄炎培耳中。

他这才意识到,自己的行为确实有些不妥当。想想自己与主席相交多年,彼此间的信任不应该被一幅字帖所动摇。况且主席一向最重承诺,从不失信于人,自己这般频繁催问,反倒显得太过斤斤计较了。

每当夜深人静,躺在床上的黄炎培还是会想起那幅字帖。

他清楚地记得那些笔画的走向,那股浑然天成的书法气韵。在他眼中,这不仅仅是一件珍贵的艺术品,更是中华文化的瑰宝。

这种矛盾的心情一直持续到借期即将届满的前几天。黄炎培虽然不再频繁打电话,但他的心始终悬着。

守信如期还珍宝

守信如期还珍宝一个月的期限到了。

这天一早,毛主席就叫来了值班室的工作人员,亲自监督他们用木板将王羲之的真迹仔细包裹。

每一个细节,他都要过问,生怕在归还的过程中出现任何闪失。包裹完毕后,他特意叮嘱,一定要在当天午夜之前将字帖送到黄炎培手中。

就在工作人员准备出发时,黄炎培却打来了电话。老人的声音透着几分歉意,说道如果主席还没有看够,不妨多留几天。

但毛主席坚定地摇了摇头。他说,约定就是约定,说好一个月就是一个月,一天也不能多借。即便黄老主动提出续借,那也是他的宽宏大量,但自己更要守信重诺。这番话虽然平淡,却透着一个政治家的胸襟和品格。

工作人员带着字帖来到黄炎培家中时,天色已经有些暗了。

当看到那熟悉的木板包裹,黄炎培的手都有些颤抖。他小心翼翼地打开包裹,仔细检查着每一处细节。当确认真迹完好无损时,这位老人终于松了一口气,眼眶却不自觉地湿润了。

这一刻,黄炎培内心涌动着复杂的情感。他想起了自己这一个月来的种种担忧和催促,不禁感到有些惭愧。而毛主席不仅准时归还,还如此妥善地保管,这份信义让他深受感动。

对于两位书法爱好者来说,王羲之的真迹不仅是一件珍贵的艺术品,更是连接他们友谊的纽带。

毛主席在这一个月里对字帖的痴迷研究,黄炎培的焦急等待,都源于他们对中华文化的挚爱。而这份珍贵的真迹,终究还是在信义与情谊中完成了它的历史使命。

这一场围绕着王羲之真迹的"借还"风波,最终以圆满的方式落下帷幕。它不仅展现了一代伟人的守信风范,也见证了两位老友之间那份超越世俗的真挚情谊。

在中华文化的长河中,这份情谊与这幅真迹一样,都将永远流传下去。

参考资料:

《毛泽东和他的卫士长》,李银桥,韩桂馨著,解放军出版社出版