李世民临终托孤,却又埋伏杀机。

他嘱咐太子李治:“此人才智出众,只恐怕你镇不住他,若是他有异心,当杀之!”

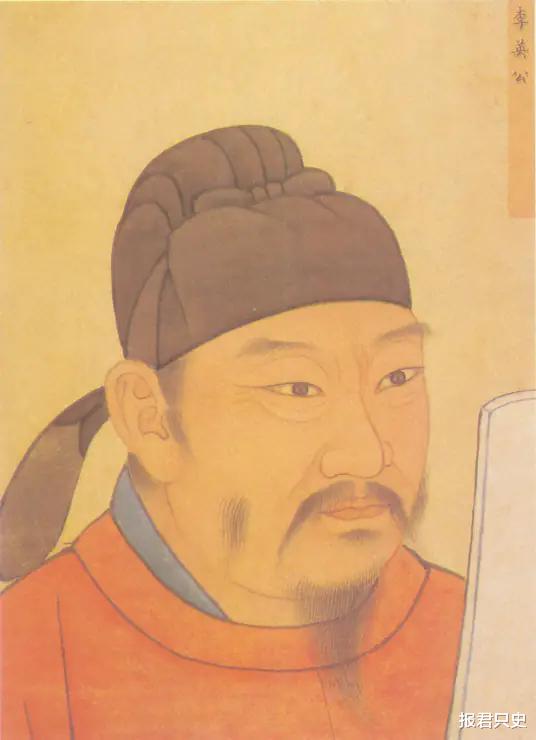

这个深得太宗赏识又令他无法放下猜忌之心的,便是唐朝名将李勣。

李勣原名徐世勣,出身于山东富豪家庭,疏财仗义,乐善好施。

隋大业十二年,天下民乱起,四方烽烟。

徐世勣看到朝廷无道,便毅然投身农民起义大潮,加入了瓦岗军。

瓦岗军初期兵少粮缺,靠什么打天下?

徐世勣出了个主意:直奔宋、郑两州的运河打劫。

短短几个月,军粮充足、兵源暴涨,瓦岗军很快扩充至万人以上。

此时,隋军名将张须陀率两万隋军围剿瓦岗军。

徐世勣又设计设伏,一举全歼敌人,从此在起义军中彻底立稳了脚跟。

此后,他又慧眼识英雄,劝翟让奉李密为主。

不久,李密自称魏国公,封徐世勣为“右武候大将军”。

从瓦岗寨到归顺李唐,徐世勣一生征战无数。

打王世充,灭窦建德,收拾刘黑闼,东平东突厥,西灭薛延陀,南征北战,功勋显赫。

为人处世的天才徐世勣这人,打仗一把好手,为人处世也“段位”颇高。

李密降唐后,瓦岗军的旧地就都落到了徐世勣手中。

此时的徐世勣,既可以选择割地称王,也可以带着这么一大片土地去归降李唐。

可徐世勣却哪个都没选。

眼见主人失利,自己却拿着主人的土地去邀功逐利,徐世勣以此为耻。

他只是将所有土地、军民的详细资料汇编成册,然后交到李密手中,由他来献给李唐。

礼崩乐坏的时代,人性的光辉、高尚的品质,就是乱世中珍贵的闪光。

李渊得知此事后,对徐世勣颇为赞赏。

纯臣难得,李渊不仅给徐世勣加官进爵,还特别赐他“李”姓。

自此,徐世勣成了李世勣,后为避李世民讳,又去掉了“世”字,改名李勣。

李勣很会做人,但架不住李密一直作妖。

这位老领导先反隋,又归唐,再叛唐,最后直接被李渊送走了。

可李勣怎么办呢?过去可都是一起混的兄弟,你李密反了,我李勣怎么洗得干净?

就在所有人都等着看李勣怎么圆这段“黑历史”时,李勣又有了令人意外的操作。

他上表请求李渊,准许自己安葬李密。

李渊再一次大为感动,破例开恩。

李勣就披麻戴孝,为李密办了一场隆重的葬礼。

这么一来,李勣不仅没被秋后算账,反倒把这“负资产”给洗成了“忠义股”。

满朝文武,无不赞叹敬佩。

说是忠肝义胆、重情重义也没错,说是手段高明也可以。

因为李勣在为人处世这个领域,的确是个天才。

在李世民眼里,李勣就已经算是“功高震主”了。

太宗时刻警惕的目光,也令李勣如芒在背。

君臣二人之间的过招,时常是刀光剑影,又滴水不漏。

但说到底,李世民还是非常欣赏李勣的才能,自然也希望太子李治将来能有他辅佐。

可一个才能出众,又懂得审时度势的聪明人,实在无法叫人不忌惮。

更何况如今朝堂中的老臣、军中将士,谁不服李勣?

太子文弱,又无军功,能镇得住他吗?

于是临终之前,李世民又给李勣递去了一份忠诚测试题。

贞观二十三年,已经病入膏肓的唐太宗,突然扔出了一道让朝廷炸锅的诏令:

把战功显赫、智勇双全、人见人夸的英国公李勣,一脚踢去穷乡僻壤的叠州当地方官。

满朝文武大眼瞪小眼,就连太子都坐不住了,立马跑到父皇面前求情。

李世民便向李治解释道:

“李勣才智出众,只是你对他并无恩德,恐怕不能令其怀服于你。如今我有意贬他,他若是没有怨言,那么待你登基之后即可提拔重用他,他自然对你感恩戴德、死心塌地;若是他嘴上抱怨、脚下犹豫,那就说明他可能存有异心,你要杀了他,早除后患才好!”

如此一番话,就连李治这个“受益人”都听得胆战心惊。

一道贬官的诏令,竟埋伏着如此险恶的杀机!

好在李勣将得失看得很淡,又或是他早就看透了李世民的套路。

接到降职通知书,李勣面不改色心不跳,一句怨言都没有。

他甚至连家都没回,直接策马奔赴新岗位了。

没多久,太宗驾崩,李治登基,果然将李勣召回长安,任命为尚书左仆射,相当于宰相。

《资治通鉴》有这样一句评价:

“太宗以机数御李世勣,世勣亦以机心而事君。”

可李勣若不是有这样的“机心”,再是什么忠臣、贤臣,恐怕也难得善终。