一直以来,地铁15号线的价值感都没有被发掘出来,即便是进入开通倒计时,也是如此!

2025年,西安地铁15号线即将贯通,这条全长19.15公里、设站13座的地下线路,看似是城南交通的“解压阀”,实则暗藏一座城市的科技雄心。

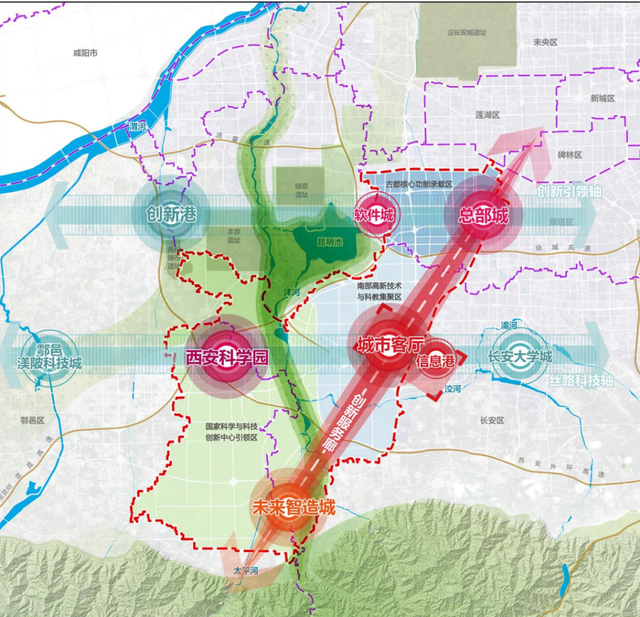

从规划图上看,地铁15号线东西贯穿长安区,串联丝路科学城、西部大学城、航天城,覆盖西安南部最活跃的科技与智力资源带。更关键的是,它与被写入《西安市高新片区国土空间详细规划公示》的“丝路科技轴”,一路完全重合。

这意味着,这些城市规划发布单位均为“西安市自然资源和规划局”,这条线路不仅是交通工程,更是全国第四个“双中心”城市的战略(科技创新中心、综合性国家科学中心)的空间载体。

一个疑问由此诞生,一条地铁线,何以成为城市战略的“地下推手”?答案或许藏在它途经的三大“科技堡垒”中。

对于地铁15号线的诞生,应该说,站在城市交通层面不过尔尔,但站在科技布局的角度,堪称棋高一着!

20世纪中叶,马萨诸塞州128公路沿线因MIT实验室的技术外溢、军需订单与风险资本涌入,崛起为美国东海岸的“硅谷”,“128模式”曾被誉为波士顿的科技神话。

一条16公里长的公路,两侧聚集了数以千计的从事高技术研究、发展和生产的机构和公司,成为128公路高技术区,是世界上知名的电子工业中心。波士顿128公路的核心逻辑是“产学研闭环”:高校提供智力,实验室孵化技术,企业实现商业化,政府以政策和资金助推。

▲图片来源《丈量城市》

如今,西安正试图将这一模式移植到关中平原。反观西安科技资源分布,航天城、大学城、丝路科学城已具备相似要素。航天城拥有航天六院等“国家队”掌握核心技术;大学城拥有37所高校、约30万学子构成智力池;丝路科学城比亚迪、国家增材中心等聚集高端制造企业。

但长期以来,这些资源如同散落的拼图,缺乏串联的纽带。地铁15号线,正是西安复刻“128基因”的关键一步。它通过物理连接,缩短了实验室到工厂、课堂到产业园的距离。

那这条“地下128公路”,能否让西安跳过漫长的摸索期,直接进入科技爆发的“快车道”?

作为全国第四个“双中心”城市,西安肩负起历史重任,一条科技专线的需求便显得尤为突出。

当我们将视野瞰向全国,就会发现,在西安的城南一直存在一个独创的“科技三城”:西安航天城、西部大学城、丝路科学城,位列东南、南部、西南,这种布局在全国来看,都是极为罕见。

▲制图:徐三刀评楼市

如何打破隔阂,让三座“科技孤岛”被地铁15号线串联,形成全国罕见的“创新三角区”?这一布局背后,是西安对科技资源整合的极致追求。

航天城是“技术引擎”,聚集了全国近1/3的航天科技力量,从北斗导航到载人航天制造,代表国家尖端实力;大学城是“智力心脏”,37所高校涵盖工科、法律、外语等多领域,每年产出大量科研成果;丝路科学城则是“产业熔炉”,光电子、新能源、生物医药等产业集群亟待技术转化。

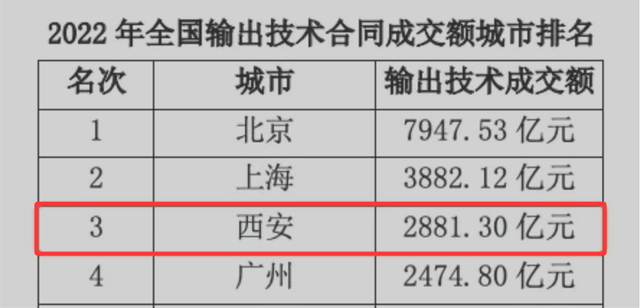

然而,过去三城因空间割裂,合作效率并不高,教授的研究论文躺在数据库,企业的技术需求无人响应,航天成果难以民用化,最直观的反映就是西安科技转让合同蝉联全国第三,仅次于北京、上海,却始终无法就地转化。

▲来源《西安发布》

地铁15号线的贯通,将彻底打破这一僵局,通勤时间压缩至30分钟内,意味着教授可上午在实验室调试算法,下午到企业生产线验证模型。这种“无缝衔接”,使西安的“科技三角”具备了类似硅谷“雨林生态”的潜力——创新要素自由流动,跨界碰撞成为常态。

▲制图:徐三刀评楼市

▲制图:徐三刀评楼市

值得深思的是,这种“一线穿三城”的模式,在全国科技城规划中独一无二。它既不照搬硅谷的“企业主导”,也未模仿中关村的“高校核心”,而是试图在政府引导下,实现技术、人才与市场的动态平衡。

倘若成功,西安或将为中国科技城建设提供新范式。

请注意,西安“科技专线”的真正价值,不在钢轨与列车,而在其引发的“资源洪流”。

一场沿着地铁15号线展开的科技图谱,正悄然改写西安的产业逻辑。航天城,国家超算中心与荣耀终端比邻而居,超算能力可直接赋能智能手机研发;大学城,西安邮电大学的通信专利通过地铁“输送”至丝路科学城的比亚迪工厂,加速汽车智能化进程;丝路科学城,国家增材中心的研发反向输入高校实验室,催生新一代新材料。

这条地铁线,如同一根“科技毛细血管”,将氧气(技术)、养分(人才)和能量(资本)输送到每个细胞(企业)。更深远的影响在于,它可能重塑西安的科技身份。过去,西安被视为“军工重镇”与“高校之城”,却因产学研脱节被诟病“有技术无产业”。

如今,地铁15号线通过物理连接,倒逼体制突破——高校考核加入“成果转化”指标,企业研发向高校开放数据,政府政策向跨区域合作倾斜。这种“地铁效应”,让西安的“双中心”战略从纸上落入现实。

▲制图:徐三刀评楼市

请注意,历史似乎在重演:二战前后阶段,催生了128公路的科技繁荣,而中国“科技自立”战略与“一带一路”倡议,打造丝路科学城,并明确指出“丝路科学城在西安的落位”,则为西安注入新的时代推力。

一条地铁线,激活整座城的科技基因,如果成功,“科技专线”将不仅是交通标签,更是中国西部参与全球科技竞赛的“加速器”!

2025年1月22日,《总体规划》获批,西安定位关键之一“国家重要科研和文教中心”,全国副省级唯二。

很可惜,在2024年6月我们没有将“科技轴线”发布,结果9月西安发布规划,“丝路科技轴”赫然在列,我们没能抢先,棋差一着。这一次“科技三角”概念发布,一定要抢在规划局前面。

一座城市的未来,不仅要靠“低头看路”,更要靠“抬头看天”,期待地铁15号线快速到来,让“科技专线”如火如荼!

—END—