1945年8月15日,日本侵略者宣布无条件投降,上海沉浸在胜利的狂欢之中。

除了汉奸卖国贼,也有愁苦人。刚满五十岁的陈顺通,此时正处在人生的低谷间。

他囊中羞涩,从哈同花园附近的四明村出发,穿过欢乐的人群,徒步来到外滩,孑立于黄浦江畔,向吴淞口水域久久地眺望……

该回来了!他的船——“顺丰”号和“新太平”号。这是他的心血,他的骄傲,他的希冀啊!

1909年,14岁的陈顺通离开故乡宁波,踏上父亲的木质八卦船,扬帆北上,跨进了上海滩,拜大连汽船株式会社上海分社经理戚永庆为师,学习航海业务。

几番风浪,几度春秋,他从一个见习水手变成了谙熟技艺的船长。一次他在军阀部队的追捕下,救出了国民党元老张静江,并将其护送到了大连。

国民党元老张静江

张静江赏识他的勇敢机智,后来举荐这位沉默寡言的年轻人担任国民航运公司的经理。从此,他肩负起了为北伐军暗中运输军火的光荣使命。

北伐胜利,张静江任浙江省主席,任命陈顺通为浙江建设厅厅长兼内河招商局局长。著名的钱塘江大铁桥,就是在他主持下完成的。

但他志在大海,不久便辞去政界要职,决心独资创办海上航运企业。

张静江念他对革命有功,将原属国民航运公司的一艘货轮——“太平”号赠送给他。

他感激张静江的一片盛情,却不肯接受无偿恩赐,执意要用风险来检验自己的意志,靠本事来实现自己的抱负。

陈顺通不愧为奇人奇才。他小时候仅仅读过几年私塾,短时间的突击自学,竟学会了英语、德语和日语三门外国语,又在实践中学会了复杂的航海专业和经营管理学。

陈顺通

凭着这一股韧劲,闻名上海滩的均泰钱庄经理钱声远赋予他极大信任,给了他高额信用贷款,买下了“太平”号货轮。

检修完毕的“太平”轮油漆一新,昂然鸣响了长长的汽笛声。

1930年9月1日,由陈顺通任经理的中威轮船公司正式成立,所以命名为“中威”,因为这是中国有史以来第一家独资创办的海运公司,志在为中华树威。

“太平”号轮机欢唱,“中威”生意兴隆,不足四年时间,又向英国和澳大利亚购进了三艘货轮,命名为“新太平”、顺丰”、“源长”。

由此,中威公司的货轮总吨位超过了二万吨,跻身于当时世界著名航运公司之列。

“中威”的航线不断延长,由国内伸展到东南亚各国,又毅然打破帝国主义对新生的社会主义苏联的经济封锁,开辟了中苏新航线,北上海参歲。

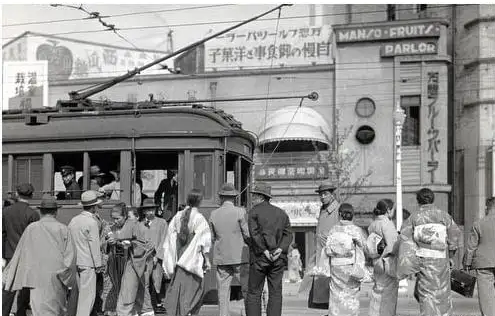

30年代海参威

首航成功,受到苏联人民热烈欢迎,荣获苏联政府颁发的奖状。

30年代初,“中威”作为中国海运的先驱,在国际航运界贏得了崇高信誉。

1936年10月14日,经日本大同海运株式会社的热忱要求,陈顺通代表“中威”与“大同”签订了定期租船合同:

将6725吨的“顺丰”号与5025吨的“新太平”号租给“大同”使用。

在30年代,三五千吨的轮船通常就称作巨轮了。近七千吨的“顺丰”号在国内属于最大的一艘船舶。

当时合同规定,从船舶交付之日算起,租期为12个日历月。租船合同于1936年11月1日上午6时正式生效,租船人自1937年12月1日起收回船只并收取租金。

为了预防可能出现的意外事故,“中威”又以高额保险金分别将两轮向日本的“兴亚”、“三菱”两家海上保险株式会社投了船体保险。

风云突变,1937年7月7日,卢沟桥事变发生,对日抗战开始。

为了防御日军的大举入侵,陈顺通毅然献出四千来吨的“太平”轮和“源长”轮,分别自沉于江阴口与宁波湾航道,以阻止日本海军舰只的逼进。

“太平”轮是中威公司的起家之宝,本来可以挽回覆没厄运。

镇守宁波的城防司令王嗥南找陈顺通谈判,提议用别的旧轮同“太平”掉包,让“太平”号换一个船名,太太平平地继续跑海运,只是全部收入要四六拆账,让王嗥南坐享其成。

国难当头,亡国危机就在眼前,民族败类却贪欲如壑。陈顺通嗤之以鼻,“太平”号终于降下国旗,破舱下沉了。国家兴亡,匹夫有责。他尽了自己作为一个爱国公民的最大职责。

中日两国间的战局迅速升级,陈顺通祸不单行。与修船业务配套的中威机器厂被日寇侵占吞没,和日本大同海运株式会社也失去了联系;

尽管租船合同期满,“顺丰”和“新太平”两艘巨轮却从此下落不明。

陈顺通寝食不安,将家中珍藏的一点字画古董统统翻了出来,求助于日本友人,以民间贸易往来的名义,于1939年春买了机票直飞东京,访找大同海运株式会社。

皇天不负有心人,他总算找到了“大同”的法人代表。不料,“大同”代表哭丧着脸哀哀相告:

“顺丰”和“新太平”两轮都被日本海军当局强行扣截征用,“大同”商社也濒临倒闭,一时丧失了兑现合同的实际可能。

陈顺通想找日本海军部交涉,“大同”代表婉劝道:找强盗说理等于自投罗网,非把你当中国间谍抓起来不可。凡事忍为先,还是忍一忍再看吧!

陈顺道的东京之行一无所获,气得大病一场。他痛心疾首,但并不绝望。

有合同在,有保险金的收据在,有法律在,有公理在,“顺丰”和“新太平”总有一天物归原主;即便出了什么事,也可以通过法庭索取合理赔偿。

30年代末的日本东京

汪伪政权成立后,曾派人同陈顺通接触,主动提出愿意出面斡旋,争取尽快让日本军方归还“顺丰”和“新太平”两船。

条件是陈顺通必须出任伪职,同时答应给他虹口区的日式花园洋房一幢,轿车一辆,保镖四名。

陈顺通坚决推辞了。他要船,更要清白灵魂,宁可受穷,也不当汉奸。

在破产的日子里,他唯有期待,期待战争的结束,期待“顺丰”和“新太平”的安然归来。

黄浦江悠悠东流,吴淞口方向烟波浩渺。战后萧条,船只稀少,他望眼欲穿,此时竟不明白,他永远也见不到他的“顺丰”和“新太平”了!

抗战胜利,接收大员们纷纷从大后方飞抵上海,将大批由日伪吞并的民间企业财产,也作为接收目标揩进自己的腰包。

航运界的几个新贵将国家理应补偿给上海33家船东的360万美元抗战损失费扣住不发,作为资金,强行成立“复兴航运公司”,以谋私利。

这360万美元的补偿金中,“中威”占有十分之一。陈顺通不但是中国航运界的前辈,又是航运界的抗战功臣,中央交通部特授予他一级勋章。

他是自由公民,不甘心于俯首听命当奴才,不甘心于忍气吞声听任官僚资本的盘剥,便通过儿子陈洽群的好友蒋纬国协助,取得了蒋介石的手谕,特许“中威”退出复兴航运公司。

陈顺通虽然退出“复兴”,却只取得赔偿金的一半——18万美元。

18万美元比起他在抗战期间的实际损失,是小巫见大巫,不过,有了钱,也就有了追求事业复苏的资本。他心里踏实了。

上海大亨杜月笙霸占了上海航业公会理事长职位,为装点门面,需要既有声望又有真才实学的陈顺通出任副理事长,他也敢一口回绝。

他将这笔赔偿金的大部分投往香港,另辟经营门路;小部分作为活动经费,他决心尽一切努力,按国际法准则找大同海运株式会社交涉,去要回他的“顺丰”和“新太平”。

杜月笙

有船就有一切,有船就能东山再起,重新驰骋万里碧海。

交涉复交涉,“大同”商社代表只是一味叹苦经而无力履约,把全部责任归之于日本海军部。

“大同”的困难确有可以理解之处,陈顺通便于1947年2月15日给美国驻日本占领军最高司令长官麦克阿瑟写了一封信。

吁请这位有“日本太上皇”之称的美国上将出面敦促日本新政府维护国际公法,协助“中威”公司收回“顺丰”与“新太平”两艘轮船,并赔偿由于日方违约而造成的全部损失。

37天后的3月24日,陈顺通收到了由道格拉斯•麦克阿瑟亲笔签名的打字复信,信中要求“中威”说明两船的有关情况,并提岀处理此事的办法。

事情好像有了希望。陈顺通和他的法律顾问魏文翰忙碌了起来,兴冲冲地写好材料,译成英文,用航邮从上海径寄东京的麦克阿瑟将军。

麦克阿瑟将军再也没有给陈顺通复信。石沉大海。好一颗“空心汤团”!

1947年5月3日,日本颁布了新宪法,内有国家承担战争赔偿的规定。

陈顺通感到兴奋,深信自己的索赔主张持之有理。可惜,他的身体渐渐支持不住了。一天夜里,他突然腹痛吐血,用救护车接到了医院,从此再也没有踏进家门。

1949年11月14日,陈顺通死于胃癌,年仅54岁。停止呼吸之前,头脑一直很清醒,他立下了遗嘱,托付儿子陈洽群全权处理“顺丰”、“新太平”两船的索赔事宜。

随后,又将洽群唤到身边,庄重地说:“我的实际产业并不多。主要的产业在日本,是‘顺丰’和‘新太平’两条轮船及赔偿金,算上利息,是一笔可观的巨款。”

“这些要靠你去争,争到手,就得继承我的遗愿,为中华扬威。你一定要坚持下去,用最后胜利来告慰我的泉下之灵!”

陈洽群在父亲面前立下了誓言,要为实现父亲的遗愿而奋斗。

从书面交涉到当面交涉,从一般交涉到法律诉讼,作为“中威”公司的继承人,陈洽群开始了一场旷日持久的韧战。

陈顺通的遗嘱

自1961年第一次踏上日本国土至1984年的23年间,他曾连续37次到过日本东京。用于交涉和诉讼的费用,高达60万美元。

陈洽群和他父亲陈顺通的性格相比,有同有异。相同之处是刚正不阿,坚毅勇敢,认定一条道非要走到底,百折不回。

不同之处是,父亲属内向型,沉静宽和,不苟言笑;儿子则属外向型,豪爽奔放,举止洒脱,嫉恶如仇,喜笑怒骂随心所欲。

还在大夏大学攻读经济管理专业的时候,他就是学生会的领袖,每每遇上爱国抗日的政治事件,他都会带领同学们走上街头,冲在前面。

船案索赔的担子落到了他的肩上,他不仅认为这是家庭的重托,更是一项民族的使命。

无论国内国外,应该归还和赔偿的钱财不拿到手,他觉得这是向赖账者妥协,这是有损国格和人格的行为。

交涉伴随着调查,他渐渐发现,这一船案的复杂性远远超出他原先想像的程度。

两船被日本海军扣截征用后,先后出了事:1938年10月21日,“新太平”在日本海北纬34度47分、东经139度24分的伊豆大岛触礁沉没;

1944年12月25日,“顺丰”在南海北纬0度51分、东经108度误触日军敷设的水雷,也爆炸沉没了。

合同期内,本应由“大同”直接交付给“中威”的部分船租,已被日本政府收存代管;

两船沉没后,“兴亚”与“三菱”两家保险公司遵照原定协议,也及时交付了部分赔偿金,只是这些赔偿金和其他所有发生海难的船舶赔偿金一样,统统由日本政府强行收管了去。

于是,要债的对象出现了多元化,其中一家竟是日本国政府的大藏省(即财政部)。

陈洽群穿梭似的来往于有关企业与大藏省之间。有的企业代表态度是诚恳的,谴责日本侵华战争给双方人民带来灾难,表示愿意遵照法律规定履行全部赔偿义务。

50年代的日本东京

而大藏省的财政官员却表面谦恭而实际搪塞:都怪这场战争啊!给你们添麻烦啦!我们深感不安啦!只因人事变迁工作难做啦!只好请中国朋友多多关照啦!云云云云。

解决“中威”船案,陈洽群既看到希望,更看到障碍。

于是,在与“大同”、“兴亚”、“三菱”及大藏省积极交涉的同时,他也和政治、新闻、学术、法律界展开广泛接触,向社会介绍•两船租用和沉没的真相,严正要求给予合法赔偿。

真理的声音,是辐射最广穿透力最强的武器,日本朝野都为这笔旧债而震动了,纷纷向陈洽群表示同情,并伸出了援助之手。

曾任首相的石桥湛山和他的儿子、终生参议员石桥湛一,也仗义执言,公开呼吁日本政府和有关方面尊重中国公民的神圣权利,尽快地合理解决这一船舶赔偿案。

1964年4月,大同海运株式会社并入了日本海运株式会社。

随着日月推移,原来与之签约的大同海运株式会社人事更迭,日本海运株式会社对“中威”船案的态度变得越来越蛮不讲理。

日本海运株式会社旗下的造船厂

日本政府有关部门中的少数官员更是无视日本社会的正义呼声,公开作梗。

陈洽群反复交涉无效,别无选择,决定通过法律途径来解决这一悬案。经日本友人推荐,他聘请了日本著名大律师绪方浩为调停人,首先向东京简易裁判所提出民事调停。

调停,首先要确认事实真相,辨别法理是非。

1964年冬,以绪方浩为首的,有日本著名律师森本脩、龟山脩平和佐滕正昭参加的“中威”原告律师团正式成立。

1965年7月与8月,绪方浩亲自奔波于东京和香港之间,在律师团其他成员的配合下,对“中威”船案作周密调查,搜集了大量的证据材料,整理出“中威”船案的《案情报告》。

9月17日,他给在香港的陈洽群写了一封中文长信,概述了报告要点和自己的明确态度,也提出了具体的对策。

绪方浩在信中说:“为了维护在香港中国人之权益,由香港船东协会向日本领事馆抗议,展开政治的经济的斗争,将舆论通告日本政府,促其反省,即谅可获提早解决。”

陈洽群(中)与日本律师绪方浩(左)商议索赔事宜。

不必讳言,“中威”船案之所以迟迟不能解决,确因为关系着政治因素。绪方浩深知这一情况的重要性,所以他仍寄望于“政治解决”。

陈洽群也清楚这一点,出于义愤,他在无数次交涉遇挫之后,曾向日本新闻界大义凛然地提出“以实力对实力”的方针,要在香港发动民众“全面抵制日货”,“停止码头起卸”。

对此,绪方浩开始抱息事宁人态度,“因我本身为日本人而热爱自己的祖国,故当时请各位不可有此行动。

但冷酷的现实使他清醒与震怒,所以在9月17日信中又说:“时至今日,除此方法以外,已无法可促使日本政府反省。”

日本政府不肯反省,但大和民族自有良知在。民事调停正式开始,无需采取任何非常行动,道义与法律的夭平,便急剧地向着“中威”倾斜。

法庭调查开始,凡在历史上同“中威”船案有过联系的当事人或旁证人,如运输事务官福井重孝、龙口保三郎等,都为法庭提岀了符合事实的供述书,无一出现回避、搪塞、抵赖、诬栽等不良行为;

部分承办法官也怀着一种民族内疚的深沉感情,表示要秉公执法,妥善处理好这一桩使中国人蒙受巨大财产损失和心灵损伤的悬案。

1965年12月至1966年4月,东京有四位享有名望的高级专家先后为“中威”船案作出了负责的书面鉴定。

这四位高级专家是:商业博士、文学博士斋藤荣三郎,法学博士田村荣策,国际法专家、一桥大学教授大平善梧,国际法专家、东京大学教授寺译一。

四位专家的鉴定书,长的洋洋万言,短的也达数千字,分别从道义、法律、国际关系、贸易关系等诸方面作了科学论证,一致认为理在“中威”,法律应该保护“中威”的正当权益,给予合理赔偿。

可借债不还,当赔不赔,这是日本海运株式会社和日本政府中有关决策人的既定方针。

不论是大藏省、运输省、通产省、外务省、法务省,既不得不插手这一诉讼案,又都不肯承担责任。

日本中央政府办公大楼

此时的陈洽群,不到50岁,正当盛年,白发却已悄然爬上了他的双鬓,多少精力消耗在这个船案之中,光说由他亲笔书写的各类文件书信,就达数十万字了。

他不后悔,生命之舟既然已经卷入了激流,下篷停桨,就意味着一泻千里,一败涂地。他唯有继续奋进,一往直前。

对簿公堂既然势不可免,那就破釜沉舟,走正式诉讼之路,尽管对手是庞然大物,也要告,告日本海运株式会社的同时,也告日本政府。

决心已定,陈洽群正式委托日本绪方浩大律师为本案的诉讼代理人,郑重地授予他以全权委托书。

公民状告政府,虽然为日本的宪法所允许,但毕竟是要冒巨大风险的,何况一个外国公民状告日本政府,所冒的风险就更大。

1967年4月25日,陈洽群向东京地方裁判所正式提出民事诉讼。

东京地方裁判所

一次次的开庭,一轮轮的争辩,舆论大哗,“中威”船案成了当年的国际新闻之一。

东京都的大报《每日新闻》以“不法捕获”为大标题,称这一强行征用中国民船的案件为“战时的恶梦”,呼吁给予公正解决。

正因为人心向背,法庭上的气氛,明智与现实的精神占了主导地位。绪方浩抱着决战决胜的姿态愈辩愈勇;被告人和被告律师团的成员们的脸色则越来越变得灰暗无光。

陈洽群怀着乐观的心情,等待着最后判决。

1971年6月28日,东京地方裁判所,诉讼第九庭。全案即将审理完毕,承审法官突然向原告人提出一个奇怪的问题:“陈洽群,你是什么国家的人?”

这是一个听来十分平常的问题。正因为这个平常的问题,提出于不平常的时间和不平常的地点,陈洽群心中震颤了一下,立即意识到此中必有缘故,决不可掉以轻心。

他思索了片刻,镇定地回答:

“我是中国人,难道这有问题吗?”

“中国人的概念太笼统了。”法官解释道,“中国人有大陆的中国人,台湾的中国人,香港的中国人,也有世界各地的中国人。请用准确的语言表达,你属于怎样的中国人?”

问题提得好意外,陈洽群毫无思想准备。法庭上举座肃静,无数双眼睛在盯着他,被告人以一种戏谑的目光在盯着他,辩护席上的绪方浩以一种鼓励的目光在盯着他。

瞬间考验,才是全部素质的考验。丰富的学识和随机的警觉,给了陈洽群最快速度的反应和最佳的抉择。

他忽然恍悟到,这是承审法官在继承人资格上对他进行有意刁难。他断然回答道:

“我是中华人民共和国公民,合法居住在香港的中华人民共和国公民。”

绪方浩舒了一口气,轮廓分明的脸庞上露出了轻松的微笑。陈洽群留意到,被告人的眉宇间却掠过了一丝明显的沮丧,他没有得到希望得到的答案。

严格地说,陈洽群当时的身份,从法律观点看,还处于一种带有可变性的不确定状态中。

70年代初的香港

他长住香港,也可以说“我是一个香港籍的中国人”。

其父陈顺通原是中国航运界的元老,他与他的中威公司,在海内外航运界享有很高声望,陈洽群是他的合法继承人。

台湾当局和航运界友人正频频邀他入台,还派人面谈,多次表示愿意帮助解决船舶索赔悬案,为此,陈洽群也可以说“我是台湾人”。

由于日本同英国及“中华民国”均有过关于战争赔款问题的双边协议,如果作为香港公民,日方可以推说所有赔款问题已经一揽子解决,“遗留问题”可向英国政府交涉,不再单独受理;

如果作为台湾公民,日方也可以说蒋介石代表的“中华民国”政府,已宣布放弃对日本的战争赔款要求,从而把民间赔偿与国家间、地区间的战争赔偿混为一谈,力图将此案一笔勾销。

陈洽群称自己是中华人民共和国公民,不但是一种信仰性的选择,也是一个明白的客观事实。

蒋介石政府放弃对日索赔的《旧金山和约》签订现场

大陆解放前夕,许多人曾经劝过陈洽群全家迁居港台,父亲陈顺通和一家老少都执意不从。

陈洽群因中威公司的业务需要抵港后,妻子钱德伦和孩子依然留居上海,全家人都把上海视作不可分离的故乡。

确认自己为中华人民共和国公民,在船案处置上对日方也是一个约束。

当时,中日关系尚未正常化,双方对战争赔偿问题也不曾有过任何协议,按照日本宪法和国际法,民间赔偿随时可以列入议事日程。

东京地方裁判所的法官提出这一问题,显然是别有用心的。未能达到目的,只好偃旗息鼓,宣布全案审理完毕,定于当年11月正式公判。

11月初,陈洽群忽又接到律师团的传达:东京地方裁判所临时通知,原告人必须提供本人身份和家属关系的证明,始可进行判决。

东京地方裁判所的法官解释说:这个问题之所以重要,是关系着原告人身份是否真实与合法的问题。

一待赔偿实现,一笔巨大的财富能否落入陈顺通的合法继承人之手,我们对此不能不表示关切,不能不加以严肃对待。

为“中威”船案的交涉与诉讼,已进行了三十多年,第一代受害人已经抱恨终天,当是非曲直临近于明朗化,居然怀疑起继承人的合法身份来了。

似乎从陈顺通逝世以来的漫长诉讼过程中,日本方面一直是在同“假设敌”作战。岂非笑话?

但是,既然这样的笑话被法官说得如此神圣,既然这一证明手续是通向全胜目标的最后一个必经阶梯,陈洽群、绪方浩和整个律师团都一致接受了,他们商定,立即釆取实际步骤,用最快速度办成这项证明手续。

在1971年的特定形势下,用法律手段公证陈洽群的身份及其亲属关系,并不是一件轻而易举的事情。

香港尚未回归祖国,它暂时还隶属于英国的管辖范围,一位原居上海的中华人民共和国公民,又合法移居于香港,这种双重关系势必牵涉到两个国家数个地区的行政管理体系。

为这样一纸小小的证明文件,陈洽群又一度马不停蹄地奔忙起来,他跑我国外交部领事司,他跑英国驻我国大使馆,他跑上海市高级人民法院,说明意图,提供依据,要求给予特别帮助。

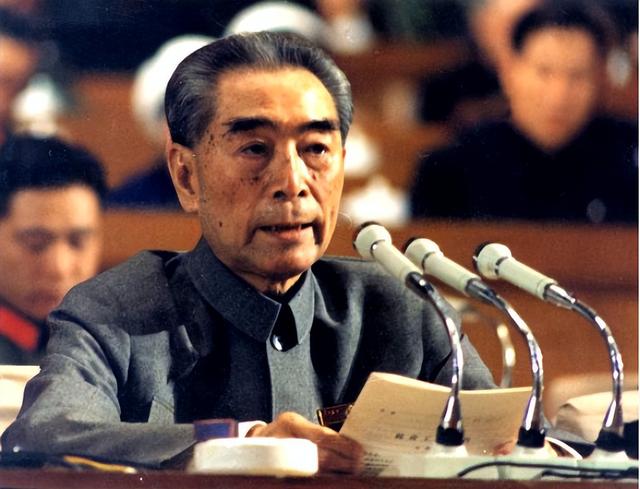

在这一片空前的混浊与喧闹之中,有一个伟大的头脑却在冷静地关注着这一马拉松纠纷。

原来,陈洽群有一封信,通过中威公司原法律顾问魏文翰,送到了周恩来总理的案头。

此时的周总理虽已身缠沉扃,心力交瘁,但读了陈洽群的信和所附的船案报告后,竟拨冗接见了魏文翰。

周总理让他转告陈洽群要坚持真理,坚持斗争,并指出中日实现邦交正常化之前“中威”船案可作人民外交处理,对日本政府的和平诚意也是一个考验。

通过这一案件的处理,可以看出日方哪些人真心要同我们友好,哪些人依然抱有狭隘的民族利己观念。

蒋介石已经宣布放弃对日战争赔偿,中华人民共和国也将放弃对日战争赔偿,但是民间赔偿不能放弃,也永远不应该放弃。同时,他又指示有关部门要支持“中威”的合理诉讼。

于是,外交部领事司在与英国驻我国使馆商谈后,立即会同上海市高级人民法院,干净利索地办完了陈洽群的身份及其亲属关系的证明手续。

既然陈洽群的身份证明是索赔成功的最后一个障碍,陈洽群已经稳操胜券了。

“中威”稳操胜券,这不仅是陈洽群一人的心理状态,绪方浩和律师团也同样抱这样的看法,整个舆论界也持这样的看法。

包括少数站在被告立场的人士,也认为大局已定,余下的事情便是结账付款的问题了。

出于一边倒的共同判断,陈洽群在进行身份公证的同时,两度与香港交通银行接洽,就“中威”船案即将获得的巨额赔偿的交付问题,作出了实施性的具体安排。

同时,也对如何运用这笔资金光复先父事业开拓中外贸易报效祖国作出了筹划。

1972年2月26日,诉讼第十庭。东京地方裁判所的庄严法庭上,原告陈洽群出具了证明其为中华人民共和国居住香港的公民的文件。

文件证明其为中威轮船公司原所有人陈顺通的长子兼合法继承人的文件,被告人和他的律师团成员们惊得目瞪口呆了。

他们原以为,这样的个人证明材料,并非属于直接关系国家利益的外交文件,却牵涉到中国、英国、香港、日本,简直是“三国四方”,错综复杂,是不可能拿到手的。

至少是不可能在短期内拿到手的。他们无法想像,陈洽群会将这份证明材料拿到手,且不足三个月……

此时的东京地方裁判所,在审理“中威”船案的后期,已经无法掩饰地和被告人坐到了同一条板凳上。

法官们一见到这份证明文件,顿时乱了阵脚。被告和他的律师们也都面面相觑,噤若寒蝉。

这份证明材料,所能证明的问题太多了!

除了证明陈洽群是堂堂中华人民共和国居住香港的合法公民,是原中威轮船公司所有人陈顺通的合法继承人以外,又证明了新中国并没有忘记对海外侨胞的关怀。

原定诉讼第十庭是要正式宣判的,法官们却不知所措,说要推迟宣判。

原告律师团的四位律师相继发言,敦促按正常计划合理宣判。绪方浩激愤异常,从口袋里取出酒瓶喝了几口酒,慷慨陈辞,痛斥法官出尔反尔,拿神圣的正义和法律当儿戏。

法官们为了摆脱窘境,匆匆议决:原告陈洽群的身份证明书需要经过审核,不能操之过急,故推迟到4月22日再作公判。

等就等!二三十年都挨过来了,不足两个月的时间难道不能再等吗?

4月22日,推迟的公判日期到了。天晓得!公判庭又宣称说:

原告的身份证明书虽经审核有效,但为了公判的准确无误,还得再一次对照主要证人的口供,还得传询四位作为船案鉴定人的法律专家。

好吧!那就再等。反正所有证人和四位国际法权威的态度均已明确,并有书面证词和鉴定书为凭,他们绝不会改口反诬出卖良心,这一点,陈洽群和律师团成员都坚信不疑。

不料,东京地方裁判所压根儿没有合理公判的诚意。他们制造种种借口,在两次宣布全案审理完毕的情况下,三次宣布公判未成。

一拖再拖,一直拖了两年半之久,直到1974年10月25日,突然作出了一个令人十分惊奇的谬判,宣称依照日本诉讼法第89条,本案因“时效消灭”而了结,原告败诉。

最后的这一次开庭,日方令人意外地推出日本法务大臣中村梅吉作为被告人。

这是故作姿态,企图以势压人。可惜真理与权位未必总是成正比。宣判结束,尽管中村梅吉把胸脯挺得高高的,但他的目光中并没有骄傲与兴奋,唯有虚弱与尴尬。

所谓“时效消灭”,就是说本案原告在应该诉讼的时间内没有及时诉讼,现在时过境迁,概不认账了。该赔的不赔,该还的钱也不还了,一切都已是既成事实,原告活该倒楣!

这就是东京地方裁判所的怪诞逻辑。

按理说:“时效”概念既有明确的法律定义,又是一个非常普通的常识问题。

东京地方裁判所的判决并没有说明“时效”是怎样计算的,“时效消灭”从何时开始的,只说什么“离开以上日期已有10年或20年之久了”、“超过上述日期已有三年”等等。

所谓的“以上日期”和“上述日期”,指的都是不应由原告承担责任的日期限度。

事实上,不管船案纠纷的过程多么漫长,它的发展脉络是十分清晰的。

1936年,日本大同海运株式会社租用中威轮船公司的“顺丰”、“新太平”两轮时,中日两国并未处在交战状态;

1937年,日本海军部强行扣截征用“顺丰”、“新太平”两轮之时,中日战争已经开始广大同”无法履行租船合同,“中威”也无法追究其法律责任,这都属于不可抗拒的客观原因。

二船相继沉没后,“大同”原应该交付给“中威”的部分船租,以及两家保险公司所交出船体赔偿金,都及时交了出来。

只因为战争原因未能付到“中威”账下,由日本大藏省代为收存,据说用的仍然是“中国中威轮船公司”的户头名称,可见战时的日本大藏省也曾有履行法律义务的准备。

1945年日本投降,中日战争状态结束之后,“中威”创始人陈顺通即开始与“大同”商社及战后的日本大藏省进行频繁接触与交涉。

只因为日方未能按法律规定和道义责任及时作出赔偿,陈顺通的法定继承人陈洽群才接手继续交涉,并不得已进行民事调停与民事诉讼。

进入法律解决的十年间,陈洽群奔走日本37次,前后开庭51次。

如果“时效”早已“消灭”,那末,东京的简易裁判所和地方裁判所两级法院为什么不早说呢?不是在作愚人游戏吗?你们将法律与法庭的尊严置于何地?

退一万步说,即使“时效消灭”了,那也是因为日方缺乏赔偿诚意和违背法律准则,无限制地蓄意拖延才致“消灭”的,日方同样也要承担法律责任。

东京地方裁判所于1974年10月25日所作的判决,是古今世界司法史上罕见的一次谬判,人证、物证、法理、公断、评议、鉴定、舆论俱在原告一边。

当时,被告对原告所造成的种种损失,也件件确认不讳。最后,法庭竟会以“时效消灭”为由,将被告应负的赔偿责任推个精光,何其荒唐!何其蛮横!

难怪宣判结束之时,法庭一片哗然!原告及其律师团愤起抗议,旁听席的大批日本新闻记者纷纷提出责难性问题,被告和法官们不得不装聋作哑,狼狈退庭。

被告之一的日本大藏省

这一次开庭,前后不足半小时,又何其匆匆!更为不可思议的是,这一举世瞩目的公判事件,整个东京以至整个日本的报刊电台都讳莫如深,未作一字报道。

日本所谓“文明法治”,“新闻自由”,于此可见一斑!

综观抗战结束以来,日本以战败国身份对战胜国的民间财产损失,只要证据确凿,一律照赔,为什么唯有对中国人民的财产追偿推三阻四?莫非中国老百姓特别好欺侮!

“时效消灭”的判决,证明在东京地方裁判所的诉讼已经画断了句号,没有任何回旋余地了。

十天后,即1974年11月6日,义愤填膺的陈洽群,在日本律师团和东京华侨总会的支持下,迅速上诉东京高等裁判所。

东京高等裁判所的法官们,也同前两个裁判所的法官们在受理此案的开头阶段情况相似,严肃而认真地忙碌起来。

虽然一直没有开过庭,却作了许多调查,还召集原告和被告双方律师,争辩和研究“时效”问题,相持不下,便告知原告:此案关系政治,须等中日和平友好条约签字后方能解决。

又要等待!不言而喻,等待就是拖延。等待,对原告陈洽群来说,是大为不利的,再等下去,精力与财力的损失,事业的耽误,都不堪负担;

特别使陈洽群产生一种危机感的是,随着年龄的增长与积劳过甚,体质在不断下降,常常感到晕眩乏力。

如果不能在他手中了结此案,他觉得愧对正义,愧对祖国,愧对先父,愧对子孙。

他不愿等待,他不能等待,便投书我国驻日本大使陈楚,又与大使馆领事部参赞关宗周会晤,请求祖国给予更多支持。

当时,因日本朝野要求同中国友好的呼声极为高昂、热烈,关宗周为此劝导陈洽群,是否等到中日邦交正常化之后,再作相应对策。

1978年10月23日,中日和平友好条约批准生效,邓小平副总理首访日本。

陈洽群作为香港独一无二的代表,应日本华侨总会的邀请,飞东京参加欢迎邓副总理的活动,并就任欢迎委员会委员。

借此机会,陈洽群多方探听,发现日本政府中主管“中威”船案的官员们,对船案问题竟一点相应表示也没有。

陈洽群十分困惑,回港后便继续呈函驻日大使馆、国务院侨务办公室、直至国务院领导。

并继续驱动自己疲惫的身体东奔西走,六次去日本,四次上北京,以最大努力争取各方面的支持。

1984年,陈洽群在东京再次会晤关宗周参赞。关宗周建议分两步走,将取还船租补偿金同取还船体保险赔偿金分割开来进行,尽量减少阻力。陈洽群同意这样做,便着手准备文件。

1985年,陈洽群的次子陈春又拜访北京外交部,得悉日方仍然没有合理解决此案的诚意。

尽管当时的日本外相园田直说得好:“日中两国和约生效以后,两国便是亲戚关系,什么问题都可以解决。”

而实际上,日方政府中主管此案的有关官员,拖延耍赖的既定方针毫无改变。

日本外相园田直(右前)

我方使馆代表出面斡旋,他们就说日本是法治国家,司法独立,政府无权干涉民间诉讼。既如此,我外交部有关方面负责人认为还得回到法律途径上来,用法律解决问题。

1974年到1985年,一晃又是11年。啊!岁月悠悠,人生苦短。中国人最富有的精神财产是忍耐。

但忍耐毕竟也有限度,忍耐过了头,就会失去心理平衡。心理失衡,就不免导致机体失衡,悲剧就会随之而来。

这一年的7月26日,香港潮江春酒家的一次宴会上,陈洽群终于瘫痪在地了。

他患的是脑溢血。好在抢救及时,连续昏迷四昼夜,他苏醒了,他没有死。

可是,从此半身不遂,语言能力丧失过半,说话只能靠手势配合。他那颗仍然正常跳动着的心,该满装着多少感慨啊!

接力棒传到了第三代

陈春,陈洽群的次子,生于1943年,1980年前一直生活在上海。

高中毕业后,下乡种过田,进厂当过翻砂工,搬运工,干的都是劳力活,可是却酷爱体育与文艺。在学校的时候,是校篮球队的主力;

他好读书,国学底子不错,拜名家为师,练过7年书法;从小爱看电影,做过电影创作的梦,每看一场电影都要思考一番,记下片名和梗概。

他干什么都认真仔细,手抄笔录,勤奋异常。

他从1958年15岁起给在香港的父亲写信,每封信都作记录,八年时间共给父亲写信588封,平均五天一封。

回忆起来,自从陈春懂事以后,他与父亲通信交谈的中心内容,便是关于“中威”船案的来龙去脉与进展情况。

以后,他又曾努力自修法律知识。原来,有远见的爸爸和有志气的儿子,老早就在为船案诉讼的交接班作准备了。

1980年11月,陈春移居香港,真正成了父亲的得力助手。

80年代的香港

不寻常的生活经历和奋发向上的意志,使陈春继承了前辈的坚韧不拔,又青出于蓝,具备了超乎前辈的睿智与豁达。

陈洽群卧病不起,于1985年12月3日出具委托书,委托其长子陈震和次子陈春全权代理船案诉讼。

委托书经上海市公证处公证有效。陈春与他哥哥,从此成了中威公司的当然继承人。

陈震比陈春年长两岁,身体没有陈春壮实,以管理内务为主;而陈春则全力承担起了“中威”船案的诉讼工作。

当接力棒传到陈春手中的时候,这一案件对陈氏家族来说,正处于低潮时刻。

一个家族的第三代,还是青年,面对着的是一个大国的政府机构,力量的悬殊是显而易见的。

可是陈春却无所畏惧,既镇定又自信,他怀着必胜信念,从容不迫走上了一场司法大较量的战场。

也有亲友劝他:吸取一下历史教训吧!爷爷爸爸一条半命搭上了,又赔出了几十万美元的诉讼活动经费,代价太大了。

是不是改变一下方针,趁年富力强的时候,集中精力办公司搞经营,事业发达了,也能报效祖国,为先辈争光。

对一般亲友的劝说,陈春回答得很干脆:不,决不,官司要坚持打下去,事业也要好好发展,两线作战,相辅相成。

年轻的第三代“中威”经理陈春,果然不负亲人期待,确有点儿与众不同的大将风度。

自他到港数年间,就配合父亲和哥哥,聘请中国法律服务中心的任继圣、高宗泽、王明毅、宋扬之、江山五位著名律师为诉讼代理人,开始了新战役的准备。

与此同时,他又大力开拓“中威”的经营业务,除原有的中威轮船公司外,又创办了中威贸易公司,任总经理;

又与广州合资创办了广威棉纺织有限公司,任副董事长;又创办了东莞中威制衣有限公司。

位于香港皇后大道的中威大厦

他还忙于在上海的考察,准备在开发浦东和改造旧城隍庙的建设中,设立新项目,投入大笔资金。

他还专程飞往台湾拜访知名人士,愿为促进海峡两岸的积极交流和祖国的早日统一而多作一份贡献。

随着祖国的法制建设逐步健全,他的信心越来越强。他期待着这场官司能够移到祖国大陆来进行,那末,天时、地利、人和的成事三要素,便都具备了。

这一天终于到来。1987年,中华人民共和国的民事诉讼法诞生并生效;1988年,他与哥哥陈震正式起诉于上海海事法院。

由于原日本大同海运株式会社于1964年并入日本海运株式会社后,又于1989年与山下海运株式会社合并而为奈维克斯海运株式会社。

因此,中威轮船公司要求被告奈维克斯海运株式会社支付“顺丰”和“新太平”两船的船租补偿金。

上海海事法院开庭审理中威案

一场新的司法鏖战易地重燃于上海。

随着上海海事法院决定受理中威轮船公司的诉讼,中华各路法律卫士挺身来到了上海,来到了“中威”船案的周围。

在诉讼前,律师团队经过精心研究,认为以往诉讼失败,主要原因是被告主体是日本政府,不如直接把矛头对准当初租用轮船的日本海运公司,阻力更小。

由于案情复杂,又牵涉中日两国,即使在国内官司打得也是异常艰难。

1991年8月,上海海事法院第一次开庭审理此案,可被告日本公司却纠缠原告主体问题,认为现在位于香港的中威公司,和出租货轮的中威关系没有任何关系。

为此,双方又唇枪舌剑了5年之久,至1996年,上海海事法院认可了原告诉讼主体,正准备做出最终宣判之时,陈家内部又起纠纷。

1996年“中威船案”庭审休庭后部分律师团成员合影

陈春的叔叔起诉称陈洽群的遗嘱是非法的,要求法院重新分割财产。这意味着陈家兄弟无法代表爷爷生前创办的公司,继续把官司打下去。

遗产继承官司又打了7年,直到2003年底,最高人民法院才驳回陈春叔叔的诉讼请求,

遗产继承官司结束后,2004年5月,陈春兄弟重新向上海海事法院提起诉讼,要求“大同”商社的继任者——商船三井旅赔偿两船沉没损失。

2007年12月7日,上海海事法院做出一审判决:被告日本商船三井株式会社赔偿中方原告日币29亿余元(约1.9亿元人民币)。

被告不服,又多次上诉,上海市高级人民法院于2010年8月作出终审判决,判决商船三井株式会社向陈震、陈春赔偿上述两船沉没的损失。

被告依然不服,向最高人民法院申请再审,2010年12月23日,最高人民法院裁定驳回再审申请。

船案宣判现场

判决生效后,被告拒绝履行赔偿义务,上海海事法院于2014年4月19日依法对到达浙江省舟山市嵊泗马迹山港的商船三井所有的“宝韵”号货轮实施扣押。

商船三井于2014年4月23日根据上海海事法院《限期履行通知书》的要求,全面履行了生效判决确定的全部义务。

至此,这场打了近70年的官司终于落下帷幕。这期间,陈家二代陈洽群于1992年病逝,三代陈春也于2012年去世,没能等来获得赔偿的那一天。