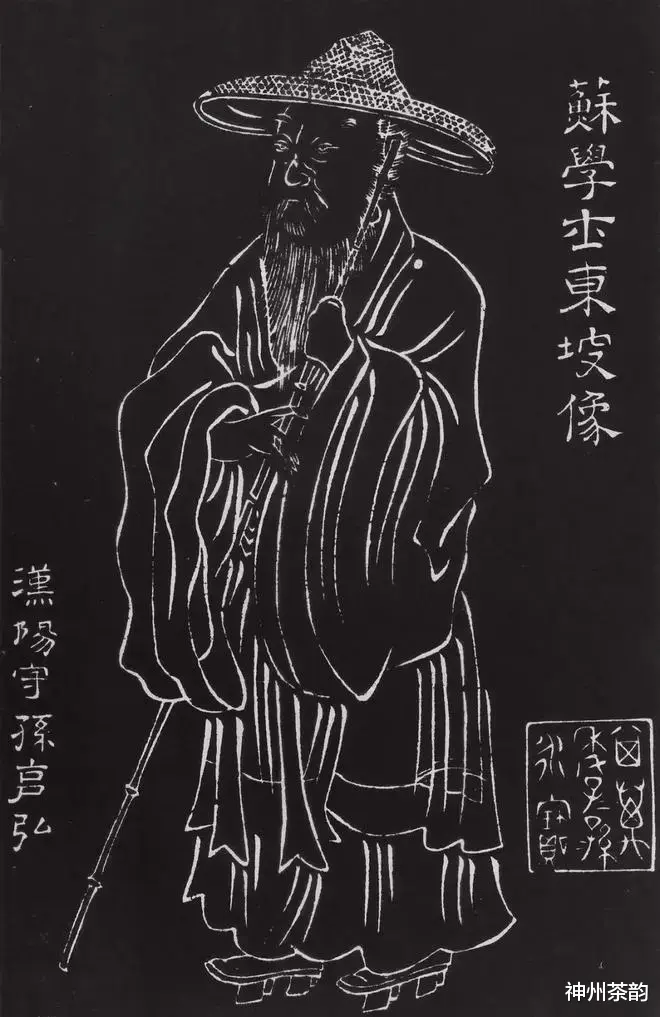

北宋绍圣四年(1097年),62岁的苏轼被贬至海南儋州,成为宋代贬谪最远的文臣。彼时的海南“食无肉、病无药、居无室、出无友”,苏轼却以“海南万里真吾乡”的豁达,在椰风蕉雨中开辟了新的精神家园。儋州虽非传统产茶区,但苏轼以茶为媒介,在《汲江煎茶》等诗作中,既抒发了谪居心境,也意外推动了海南茶文化的萌芽。且看诗作:

《汲江煎茶》苏轼

活水还须活火烹,自临钓石取深清。大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。雪乳已翻煎处脚,松风忽作泻时声。枯肠未易禁三碗,坐听荒城长短更。

在儋州,苏轼发现当地“百井皆咸”,唯天庆观乳泉水清冽甘甜,遂以此泉烹茶待客。他在《天庆观乳泉赋》中写道:“给吾饮食酒茗之用,皆乳泉之赐”,足见对此泉的依赖。这一细节与《汲江煎茶》中“自临钓石取深清”的描写形成呼应——尽管学者对诗中“钓石”所在地存在争议(一说惠州白鹤峰,一说儋州江畔),但苏轼对烹茶用水的极致追求,恰是其海南茶事的精神缩影。

二、《汲江煎茶》的时空密码:诗作背景再考关于《汲江煎茶》的创作时间与地点,历来存在学术争议:

传统观点:多数文献依据苏轼晚年谪居儋州的经历,将诗作系于元符三年(1100年)春,认为诗中“荒城长短更”映射儋州孤寂。

惠州说:南宋杨万里及后世学者指出,诗中“山城更漏”“钓石汲水”等意象更契合惠州白鹤峰环境。苏轼居惠时曾凿井取水,诗作或为绍圣四年(1097年)迁居白鹤峰前后所作。

儋州新证:近年研究发现,苏轼在儋州虽无“汲江”记载,但其诗常以虚写实。“荒城”未必指儋州城,而可解读为诗人心中“文化荒原”的隐喻。且诗中“松风泻声”“雪乳翻沫”等烹茶细节,与海南黎族“烤茶”习俗中沸腾茶汤的视觉听觉体验高度契合,或为苏轼对本土茶俗的艺术升华。

无论地理归属如何,此诗的精神内核与海南谪居生涯密不可分。苏轼将煎茶过程诗化为一场精神仪式:月下汲水如“贮月归瓮”,分茶似“江入夜瓶”,以茶道的静美消解天涯孤寂,展现“此心安处是吾乡”的生命境界。

苏轼在海南的茶事活动,客观上推动了当地饮茶风尚的形成:

茶疗养生:他推广“浓茶漱口”护齿法,并写下“何须魏帝一丸药,且尽卢仝七碗茶”,主张以茶代药,这一理念融入黎族民间,衍生出“槟榔配茶”的保健习俗。

茶诗教化:苏轼在儋州开馆授徒,茶会成为讲学的重要场景。其门生姜唐佐回忆,苏轼常以乳泉烹建茶待客,席间吟诵茶诗,将中原茶道与海南风物结合,如“雪乳已翻煎处脚”之句,启发了黎人对茶汤美学的感知。

茶种移植:虽无直接记载苏轼在海南种茶,但其《种茶》诗云“移栽白鹤岭,土软春雨后”,可见他对茶树栽培的熟稔。后世学者推测,苏轼可能尝试引种闽粤茶苗,为海南茶业埋下伏笔。

四、茶诗互文:从《汲江煎茶》看苏轼的海南心境《汲江煎茶》的文本层次,折射出苏轼谪琼期间复杂的情感结构:

物理时空:“活水活火”的烹茶要诀,体现对生命力的执着;“枯肠未易禁三碗”化用卢仝茶诗,暗示精神饥渴远超生理需求。

文化时空:“坐听荒城长短更”中,更漏声既是时间流逝的刻度,也是中原礼乐文明的残响。茶事成为连接“荒城”(海南)与“故园”(中原)的文化纽带。

哲学时空:诗中“贮月”“分江”的奇幻想象,将日常饮茶升华为天人对话。这种“物我相融”的境界,与苏轼在海南《桄榔庵铭》中“生谓之宅,死谓之墟”的生死观一脉相承。

苏轼北归三年后,海南诞生了历史上第一位进士符确。学者认为,苏轼的茶诗茶道,如同“文化酵母”,催生了海南文教之兴。今日儋州东坡书院内,仍陈列着复原的“东坡壶”,其提梁设计暗合《汲江煎茶》中“大瓢贮月”的意象,成为连接千年茶缘的物证。

《汲江煎茶》的价值,不仅在于文学史中的“茶诗经典”地位,更在于它见证了一位文化巨匠如何在天涯绝境中,以茶为舟,载道传薪。当现代人轻呷一口海南鹧鸪茶时,或许仍能品味到东坡茶诗中那份“椰风吹茶烟,沧海寄余生”的旷达与温情。

本文来源:图文来自互联网,版权归原作者所有,文中观点仅代表作者个人,如有侵犯到您的权益,请留言告知删除。