唐朝是我国古代历史上最强盛的一个朝代之一,其文治武功都是佼佼者,但是自安史之乱后,大唐的辉煌便已经不在,可是还是苦苦支撑了150多年,最终亡于朱温之手。本文就跟大家一起来了解一下大唐21帝的功过是非。

唐高祖李渊(618-626年)作为唐朝开国皇帝,李渊凭借关陇军事贵族的身份和隋末民变的契机,在晋阳起兵后迅速攻占长安,拥立隋恭帝再行禅让,以最小代价完成政权更迭。他重建三省六部制,颁布《武德律》奠定法律框架,恢复科举选拔寒门,并击败薛举、刘武周等割据势力,初步统一中原。然而其统治存在显著缺陷:过度依赖次子李世民征战,导致秦王府势力膨胀,却未能有效制衡太子李建成与李世民的矛盾。玄武门之变前夕,李渊试图通过让李世民迁居洛阳来缓和冲突,但优柔寡断的决策反而加速政变爆发。退位为太上皇后,他目睹李世民清洗建成、元吉势力却无力干预,暴露出开国君主在权力过渡中的被动性。其执政虽为唐朝奠定基础,但未能解决皇位继承的制度性隐患,为后续政变埋下伏笔。

李世民以玄武门之变得位,开创了贞观之治的盛世。他革新科举制度,扩大取士范围,推行均田制与租庸调法促进经济复苏;设立门下省封驳制度,完善中央决策机制;军事上灭东突厥、高昌,设安西都护府,确立唐朝在亚洲的霸权。其“中国既安,四夷自服”的战略思想影响深远。但贞观后期显露统治危机:亲征高句丽失败导致国力损耗,晚年沉迷方术、服食丹药,引发太子李承乾与魏王李泰的夺嫡之争。为维护权力,他冤杀名将李君羡,废黜直言进谏的宰相刘洎,暴露出专制君主的局限性。尽管个人能力卓越,但其得位不正的阴影始终困扰唐朝继承制度,玄武门模式成为后世皇子夺权的先例,深刻影响唐代政治伦理。

李治延续贞观遗风,完成唐朝疆域最大扩张:灭西突厥、百济,平定高句丽,设安东都护府,将东北纳入版图;颁布《永徽律疏》完善法制,推动佛教本土化发展。但其统治存在结构性矛盾:前期依赖长孙无忌等关陇集团,后期转向扶持武则天对抗门阀,导致权力失衡。显庆五年(660年)后因风疾频发,政务逐渐由武则天代理,开创“二圣临朝”局面。未能遏制武则天培植党羽,最终为其篡唐铺路。其最大过失在于未能预见武周革命的后果,虽然个人统治时期唐朝达至鼎盛,但权力过渡的失控直接导致李唐宗室几乎被屠戮殆尽,皇权旁落成为唐朝中期女主干政的肇因。

作为中国唯一女皇,武则天打破门阀政治桎梏:改革科举增设殿试、武举,提拔狄仁杰等寒门士子;推广《兆人本业》指导农业生产,经济持续发展;设立铜匦广开言路,强化中央集权。但其统治手段残酷,任用酷吏周兴、来俊臣制造恐怖政治,屠戮李唐宗室及旧臣;晚年大兴佛教,耗费巨资建造明堂、天枢,导致财政虚耗。神龙政变后被迫退位,武周政权昙花一现。其历史地位复杂:既推动社会阶层流动,又破坏法制根基;既拓展唐朝国际影响力,又引发后续韦后、太平公主之乱。她的统治证明女性可驾驭皇权机器,但也暴露集权体制的脆弱性,为开元盛世提供反面教材。

李显两度登基均陷于失败。首次在位55天即因提拔韦后家族遭废,反映其政治幼稚;神龙政变复位后,纵容韦后与安乐公主卖官鬻爵,纵容“斜封官”制度败坏吏治。尽管恢复李唐国号有功,但其统治加剧政治腐败:安乐公主强占民田建造定昆池,上官婉儿专权干预科举,佛教寺院经济恶性膨胀。景龙四年(710年)被妻女毒杀,暴毙暴露其完全丧失权力掌控。作为过渡性君主,他既无力遏制韦后集团,又未能调和李武两大政治势力,其优柔寡断加速了唐朝中枢权威的瓦解,为玄宗上位扫清障碍。

李旦以“三让天下”展现政治智慧:首次让位母亲武则天保全性命;二次让位兄长李显避免卷入神龙政变;最终传位李隆基开启开元盛世。景云年间短暂执政时,他平衡太平公主与太子势力,改革监察制度,但未能遏制官僚腐败。其统治核心问题在于过度妥协:默许太平公主干预朝政,放任窦怀贞等依附者贪渎,导致皇权威信持续衰落。尽管个人保全了皇室血脉,但其被动式统治模式凸显盛唐前夕中央集权的松弛,为玄宗铁腕改革提供必要性注脚。

开创开元盛世,唐朝达至巅峰:改革兵制设立节度使,巩固边疆防御;编纂《唐六典》完善行政法典;发展漕运促进经济流通。但天宝年间急剧转向衰败:宠信李林甫、杨国忠阻塞言路,纵容安禄山兼任三镇节度使,府兵制崩溃导致外重内轻。安史之乱彻底暴露制度缺陷,马嵬驿兵变终结其政治生命。其统治呈现强烈反差:前期励精图治缔造盛世,后期沉溺享乐引发浩劫。对宦官高力士的依赖开启中晚唐宦官专权先例,而放弃长安逃亡成都更是严重损害皇室威信,唐朝从此陷入藩镇割据的泥潭。

灵武称帝凝聚平叛力量,重用郭子仪、李光弼收复两京,延续唐朝国祚。但其统治存在致命缺陷:为制衡武将而设观军容使,使宦官鱼朝恩掌控神策军;猜忌功臣导致邺城之战唐军惨败,错失平叛良机。至德二年(757年)处死永王李璘,暴露其对宗室将领的极度不信任。晚年试图通过封赏藩镇换取忠诚,反而加剧河北地区的割据化。其政策选择使宦官势力与藩镇问题交织,中晚唐政治困局在此埋下伏笔。

终结安史之乱,推行两税法改革税制,抑制佛教寺院经济扩张。但其姑息政策贻害深远:默认田承嗣、李怀仙等安史旧部割据河北,开创藩镇世袭恶例;诛杀程元振后仍重用鱼朝恩,导致宦官掌军制度化。广德元年(763年)吐蕃攻陷长安的耻辱,暴露府兵制崩溃后的国防空虚。其统治呈现矛盾性:虽力图恢复中央权威,但妥协政策实际加速了地方离心倾向,唐朝从此步入“长安天子,魏府牙军”的失衡格局。

唐德宗李适(779-805)初期锐意改革:推行两税法增强财政,试图武力削藩重塑权威。但建中四年(783年)泾原兵变彻底击碎其理想,出逃奉天后转向保守政治:放任藩镇世袭,以“姑息之政”维持表面和平;设枢密使制度使宦官深入中枢决策,神策军成为皇权唯一支柱。其统治轨迹凸显皇权与藩镇的博弈困境:强硬手段引发反弹,妥协政策导致权威流失。晚年任用裴延龄等聚敛之臣,民生困苦,为永贞革新提供社会基础。

永贞革新试图扭转中唐颓势:罢宫市、逐五坊使,打击宦官势力;启用王叔文、王伾推行财政改革。但其改革仅持续146天即告失败:因中风失语丧失执政能力,宦官俱文珍发动政变迫其退位。作为过渡君主,他的悲剧在于健康危机与政治抱负的冲突,改革派缺乏军权支持的弱点暴露无遗。永贞革新虽败,却为后世提供改革范本,其失败预示唐朝自救能力的衰竭。

唐宪宗李纯(805-820)实现元和中兴,平定西川刘辟、镇海李锜叛乱,短暂恢复中央权威。但其削藩策略存在局限:依赖宦官吐突承璀监军,导致将领离心;淮西之役虽胜却耗尽国力。晚年迷信方士,服食丹药暴毙,疑似被宦官陈弘志弑杀。其猝死导致河朔三镇复叛,中兴成果付诸东流。宪宗的矛盾在于:既想重振皇权,又不得不依靠宦官与藩镇力量,这种结构性依赖注定改革难以持久。

纵情声色,放任河北三镇叛乱死灰复燃。长庆年间科举取士泛滥,引发牛李党争激化;与吐蕃会盟丧失战略主动权。其统治加速皇权衰落:神策军腐败加剧,宦官王守澄掌控枢密院。因打马球受伤致死,荒嬉形象成为晚唐君主的典型标签。穆宗朝证明,中枢的懈怠会迅速引发地方失控,唐朝自此失去制度修复能力。

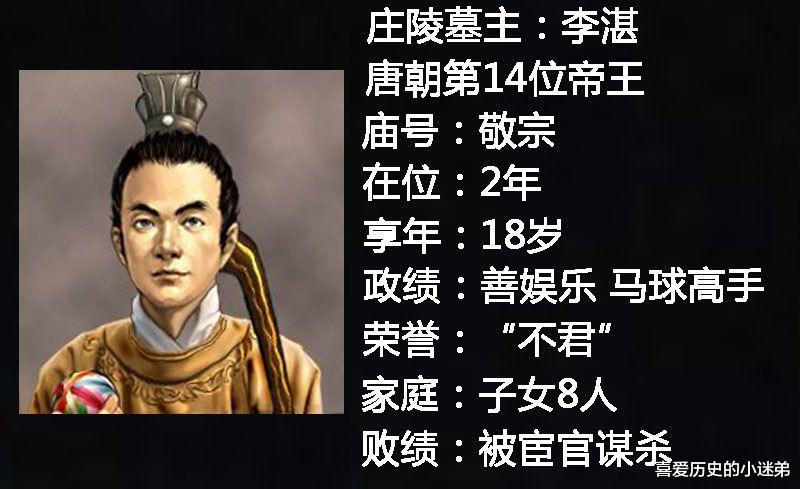

唐敬宗李湛(824-826)在位两年毫无建树,沉迷蹴鞠、夜猎,常彻夜饮宴致“百官月仅六日朝”。宝历年间宦官权势膨胀,王守澄、梁守谦把持朝政。其被弑事件(“染署之变”)具有象征意义:刘克明等低级宦官弑君,反映禁军体系的彻底腐化。作为政治傀儡,他的统治暴露晚唐君主教育的失败,皇权沦为宦官集团随意废立的玩物。

发动甘露之变欲除宦官,因计划泄露反遭软禁。开成年间推行文治:刻《开成石经》统一儒学经典,抑制佛教过度扩张。但其改革止于表面:未能阻止牛李党争恶化,甘露之变后彻底丧失决策权,哀叹“受制于家奴”。他的悲剧在于理想与现实的巨大落差:试图恢复太宗式君权,却深陷宦官-官僚-藩镇的三重枷锁,成为体制性危机的牺牲品。

唐武宗李炎(840-846)会昌灭佛收数千万亩寺院土地,强化中央财政;击溃回鹘稳定北疆,展现军事魄力。但其宗教政策过于激进,灭佛引发社会动荡;倚重宰相李德裕加剧党争。服食丹药早亡导致政策中断,灭佛成果人亡政息。武宗统治呈现短暂强势,但未能解决藩镇割据的核心矛盾,其铁腕手段反为后续统治增添阻力。

唐宣宗李忱(846-859)大中之治被誉为“小太宗”:贬谪李德裕终结牛李党争,整顿吏治刷新科举;击败吐蕃收复河湟。但其改革存在局限:对藩镇仍以姑息为主,未能恢复中央权威;晚年追求长生服毒致死,暴露晚唐君主迷信通病。宣宗的矛盾在于:个人勤政难以扭转体制颓势,其统治如同回光返照,短暂稳定后唐朝加速滑向崩溃。

统治期间民变四起:浙东裘甫起义首揭唐末农民战争序幕,徐州庞勋兵变动摇漕运命脉。其沉迷佛教,耗费国库迎佛骨;放任驸马韦保衡贪腐,致南诏攻陷交州。咸通年间的统治彻底暴露军事、财政体系的崩溃,为黄巢起义铺就社会基础。懿宗堪称唐朝衰亡的“加速者”,其短视政策使帝国丧失最后自救机会。

唐僖宗李儇(873-888)黄巢起义攻陷长安,其流亡成都依赖李克用等藩镇平叛。统治期间田令孜专权,卖官鬻爵激化社会矛盾;王仙芝、黄巢转战半壁江山,唐朝名存实亡。中和四年(884年)返回长安时,朝廷已完全丧失对地方的控制。其流亡生涯标志着中央权威的彻底崩塌,唐朝进入军阀混战时代。

试图重振皇权:组建禁军对抗藩镇,处决宦官杨复恭。但受制于朱温、李茂贞等强藩,两度被逐出长安。天祐元年(904年)被迫迁都洛阳,终被朱温弑杀。其悲壮努力反衬皇权的彻底空洞化,挣扎过程揭示唐王朝制度性解体的不可逆转。

唐哀帝李柷(904-907)

朱温傀儡,天祐四年(907年)被迫禅让,唐朝灭亡。在位期间完全丧失政治自主,其存在仅为改朝换代的过渡符号。被废后遭毒杀,葬仪简陋,象征李唐皇室最终尊严的丧失。作为末代君主,其悲剧性命运浓缩了晚唐皇权的全面崩溃。

总结

唐朝二十一帝的统治轨迹,构成集权与分权反复博弈的史诗:前期太宗、高宗、武后通过制度创新开疆拓土;玄宗由盛转衰暴露制度缺陷;中后期肃宗至宣宗在宦官、藩镇、党争中艰难维系;末代诸帝彻底沦为历史尘埃。每位君主的抉择都受制于财政、军事、官僚体系的深层矛盾,其功过不仅取决于个人能力,更映射出帝国生命周期的必然规律。唐朝的兴衰证明,任何制度体系若无持续革新能力,终将在内忧外患中走向瓦解。