在明朝诸帝中,万历皇帝跟他的爷爷嘉靖皇帝一年长达几十年不上朝,而且在位的时间还很长。但是万历皇帝在位期间还是有一些政绩的,尤其是万历三大征,被看做是万历皇帝的政绩之一。其中的朝鲜战争又被称为抗倭援朝战争,明军将领打败入侵朝鲜的日本侵略者丰臣秀吉,使得日本此后600年不敢有想法。本文就跟大家一起来了解一下哪些将领参加了两次援朝战争。

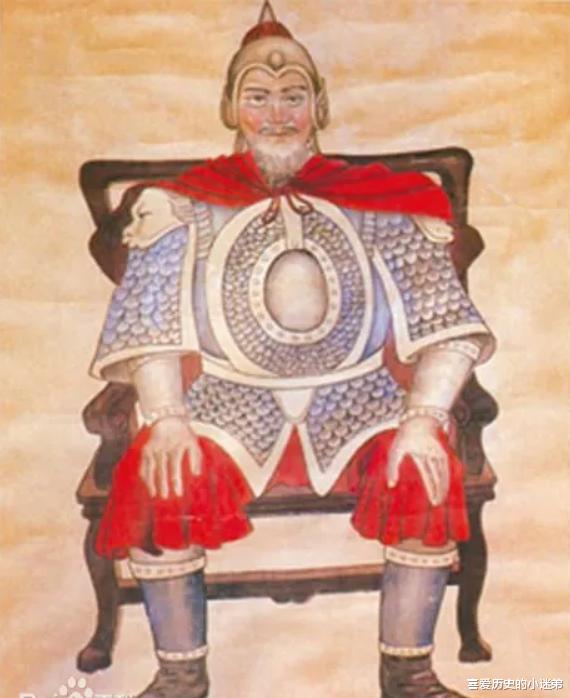

1、李如松李如松是辽东铁岭人,明朝名将李成梁长子。早年随父镇守辽东,历任宣府总兵、山西总兵、提督陕西军务等职,以治军严整、善用骑兵著称。万历二十年(1592年),日本丰臣秀吉发动侵朝战争,朝鲜告急,李如松被任命为东征提督,率四万余明军入朝抗倭,成为援朝战争的核心统帅。

在朝鲜战场上,李如松指挥三大经典战役:平壤大捷(1593年1月)中,他亲临前线督战,以火炮轰城、三面佯攻结合主力突袭,一日内攻克日军小西行长驻守的平壤城,歼敌万余,打破日军“不可战胜”的神话;碧蹄馆之战(1593年1月27日)中,他率三千骑兵遭遇日军四万精锐围困,依托地形血战竟日,以火器与骑兵配合反杀日军数千,虽伤亡惨重但挫败日军反扑意图;收复开城时,他利用日军畏寒心理,虚张声势逼退守军,兵不血刃夺回战略要地。其战术灵活,尤擅火器与骑兵协同,曾以“虎蹲炮”“佛郎机”压制日军铁炮队,扭转战场劣势。

万历二十六年(1598年),李如松在辽东与蒙古土蛮部交战时中伏阵亡,追赠少保。其抗倭功绩不仅重振朝鲜国祚,更奠定东亚格局,尤以平壤之战被后世视为冷热兵器交替时代的经典战例。

2、邢玠邢玠是山东益都人,明后期军事重臣。隆庆五年(1571年)进士,历任兵部侍郎、蓟辽总督,万历二十五年(1597年)出任兵部尚书兼朝鲜经略,全权统筹第二次援朝抗倭战争。面对日军再度大举入侵朝鲜,他力主增兵反攻,重新整编明、朝联军,并筹措粮饷保障后勤。

邢玠指挥的关键战役集中于战略反攻阶段:万历二十六年(1598年),他部署水陆并进,令陈璘率明军水师联合朝鲜李舜臣舰队封锁露梁海峡,陆路由刘綎、董一元分攻顺天、泗川,形成合围之势。在露梁海战中,他统筹明、朝水军设伏,以火攻配合包抄战术歼灭日军岛津义弘部主力,击沉敌舰四百余艘,迫使日军全线撤退。此役彻底粉碎丰臣政权西侵野心,奠定东亚和平格局。邢玠注重持久战布局,在蔚山之战失利后迅速调整策略,以围困消耗取代强攻,最终拖垮日军补给体系。战后主持《平倭图卷》编纂,留下珍贵军事史料。其全局调度之才,被誉为“万历援朝定鼎之枢”。

3、麻贵麻贵是山西右玉人,明代抗倭名将,出身将门,父麻禄、兄麻锦均为边镇名将。早年随父镇守大同,历任大同参将、宁夏总兵、辽东总兵等职,以防御蒙古、平定宁夏哱拜叛乱闻名。万历二十五年(1597年),日本再度侵朝,麻贵接替李如松任提督辽东、宣府、大同、山西等处援朝军务总兵官,率北方边军四万余人二次入朝作战。

麻贵指挥的蔚山之战是抗倭关键战役:万历二十六年(1598年)初,他联合朝鲜权慄部围攻日军加藤清正据守的蔚山倭城,以火器压制、分兵截击战术重创日军,一度攻破外围防线。但因日军岛津义弘援军突袭及明军补给中断,被迫撤退重整。

此役虽未竟全功,却牵制日军主力,为后续决战创造战机。同年九月,他再攻蔚山,采取长期围困策略,配合陈璘水师封锁海岸,最终迫使日军弃城溃退。其善用北方骑兵与火器协同战术,在梁山、星州等战役中屡次击退日军反扑。

战后麻贵回镇辽东,晚年晋右都督。他以北方边将特有的坚忍作风,在朝鲜战场贯彻持久消耗战略,其构筑防线、切断补给的战术有效削弱日军战力,为露梁海战决胜奠定基础。史称“贵果毅善守,北御虏、东抗倭,皆著勋劳”,是万历援朝战争中承前启后的关键统帅。

4、刘綎刘綎是江西南昌人,明末抗倭名将,都督刘显之子。早年随父征讨西南土司叛乱,累功升至四川总兵、左都督,以擅用重甲步兵与火器协同作战闻名。万历二十六年(1598年),任援朝明军中路主将,率川贵精锐参与第二次抗倭战争。

在朝鲜战场,刘綎指挥的泗川之战尤为关键:他率万余明军强攻日军岛津义弘据守的泗川倭城,以“天字营”重甲兵为先锋,配合虎蹲炮、百子铳轮番轰击,突破日军三道防线,焚毁粮仓十余座,迫使岛津部退守内城。

虽因日军海上援兵抵达未能全歼敌军,但此役重创日军西线主力,为露梁海战合围奠定基础。同年九月,他转攻顺天倭城,以疑兵计诱出小西行长部野战,斩杀日军千余,并截断顺天与露梁间的补给线,迫使日军陷入孤立。

刘綎作战勇猛果决,但性情急躁,蔚山之战中曾因冒进遭日军反击受挫。其部以“刘大刀”著称,士卒皆配五尺长刀近战破敌。战后升任都督同知,镇守辽东。万历四十七年(1619年)在萨尔浒之战中孤军深入殉国。

5、陈璘陈璘(1543—1607)是广东翁源人,明后期水陆兼擅名将。早年参与平定广东罗旁瑶民起义,历任高州参将、广东总兵,万历二十五年(1597年)任御倭水军都督,率两广水师赴朝参与第二次抗倭战争,成为明军水师统帅。

陈璘指挥的露梁海战(1598年11月)是抗倭决胜之役:他联合朝鲜李舜臣舰队,在露梁海峡设伏,以火攻与包抄战术围歼日军岛津义弘部,击沉敌舰200余艘,歼敌万余,击毙日军大将桦山久高,彻底截断倭军海上退路。此役中他亲乘旗舰“大福船”冲锋,以“火龙出水”火箭焚烧日军旗舰,奠定胜局。此前他率水师封锁顺天倭城,配合陆路刘綎部切断小西行长补给线,迫使日军陷入绝境。

陈璘善用水陆协同作战,首创“连环船阵”克制日军机动舰艇,并改良火器配置提升水师战力。战后留镇朝鲜三年,主持屯田修船、巩固海防,官至都督同知。万历三十五年(1607年)病逝,追赠太子太保。

6、李如梅李如梅(?—1608)是李如松的胞弟,辽东李氏将门代表人物。早年随父李成梁、兄李如松征战蒙古,累功升任辽东副总兵、都督佥事。万历二十一年(1593年),李如松率军援朝抗倭时,李如梅任前锋参将,参与平壤战役,率家丁精锐攀城突袭,率先突破七星门,为攻克平壤立下首功。

其最著名战绩为碧蹄馆之战:李如松率三千骑兵遭日军四万重围时,李如梅率火器营拼死突入重围救援,以三眼铳齐射击退日军立花宗茂部,并亲手射杀日军先锋安田国继。此战中,他配合兄长交替掩护撤退,以骑兵机动战术血战突围,战后获授都督同知。万历二十五年(1597年)二次援朝时,他率辽东铁骑驰援明军西路防线,在稷山之战中伏击日军黑田长政部,斩首三百余级,稳固汉城外围防御。

战后李如梅长期镇守辽东,官至左都督,但因李氏家族遭弹劾,晚年郁郁而终。其作战勇猛机敏,尤擅骑兵突袭与火器协同,朝鲜史料称其“箭无虚发,倭寇畏之如虎”,碧蹄馆一役更成明军逆境突围的典范。

7、邓子龙邓子龙(1531—1598)是江西丰城人,明代抗倭名将。早年平定云南凤继祖叛乱,累功至云南副总兵、湖广参将,以善用火器、治军严整闻名。万历二十六年(1598年),以年近七旬任明朝水师副都督,随陈璘赴朝参与抗倭决战,成为露梁海战的核心指挥官。

在露梁海战中,邓子龙率三艘巨舰伏击日军侧翼,以火攻战术焚毁敌舰三十余艘,切断岛津义弘部退路。他亲持火器登敌舰搏杀,身中数弹仍高呼酣战,最终与朝鲜李舜臣同日殉国。此役明、朝联军全歼日军水师主力,终结倭寇侵朝野心。此前,他在固城海域夜袭日军补给船队,以火箭齐射焚毁粮船百余艘,迫使倭城守军陷入绝境。

邓子龙以“老将横刀”之姿闻名,尤擅水战火攻,所部配备“神机箭”“飞天喷筒”等火器,开创海战新战术。去世后被追赠为都督同知,谥“忠烈”,朝鲜为其立庙祭祀。

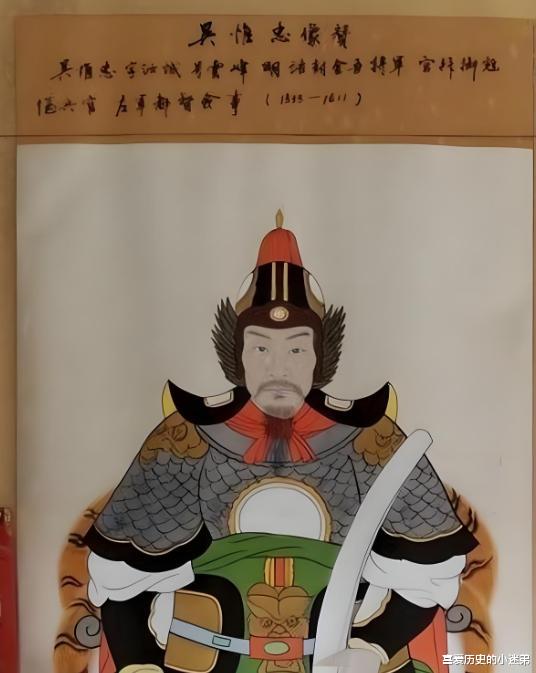

8、吴惟忠吴惟忠是浙江义乌人,明万历援朝抗倭名将,戚继光旧部。早年参与东南抗倭与蓟镇练兵,历任蓟镇参将、副总兵。万历二十年(1592年)随李如松东征朝鲜,任右协副总兵,率“戚家军”旧部南兵三千参战。

其最突出战绩为平壤战役(1593年):吴惟忠奉命主攻平壤牡丹峰日军阵地,以火铳、火箭压制守军,身先士卒攀岩突袭,牵制日军主力小西行长部,为李如松主力攻破七星门创造战机。此役中他左胸中弹仍高呼督战,战后因功升都督佥事。

碧蹄馆之战中,明军遭日军围困,他率南兵据守高地,以火器轮射击退立花宗茂部十余次冲锋,掩护主力撤退,所部伤亡殆尽仍死战不退。

吴惟忠治军严整,尤擅山地攻坚与火器协同,其部以“鸳鸯阵”改良战术克制日军刀盾兵。战后镇守辽东,晚年因党争遭劾罢官。朝鲜史料称其“临危不乱,火器如神”,所创火力压制战术深刻影响明军野战体系,被视为戚家军抗倭精神的延续者。

9、骆尚志骆尚志是浙江余姚人,明万历援朝抗倭将领,以膂力过人、善使六十斤铁棒得名“骆大棒”。早年任蓟镇游击将军,师从戚继光,精研“鸳鸯阵”战术。万历二十年(1592年)随李如松入朝,任南兵营参将,率浙东精锐参与平壤战役。

其最显赫战绩见于平壤攻坚战:1593年正月,他率敢死队主攻平壤七星门,身披重甲攀云梯登城,以铁棒横扫日军刀盾兵,率先突破城防,左臂中弹仍裹伤血战,为明军夺取制高点立下首功。

碧蹄馆突围战中,他率南兵断后,以铁棒队结方阵殿后,顶住日军立花宗茂部骑兵冲锋,掩护主力撤退,所部“大棒如林,倭马皆惊”,创下单日毙敌三百余的防御纪录。

骆尚志治军严苛,尤重近战搏杀训练,其“铁棒破刀”战术有效克制日军单兵优势。战后升都督佥事,镇守蓟辽。朝鲜史料赞其“攻城若雷,守阵如磐”,所部南兵被倭寇惧称为“铁棒天兵”。其悍勇作风与李如松的骑兵战术形成互补,成为明军陆战体系中独具特色的攻坚力量。

小结:

在两次抗倭援朝战争中,统帅李如松以火器破城、骑兵突袭战术赢得平壤大捷,打破日军神话;其弟李如梅在碧蹄馆血战中射杀敌将,率铁骑突围解围。吴惟忠、骆尚志等戚家军旧部凭借火器压制与近战搏杀,在平壤攻坚、断后防御中屡建奇功。第二次战争由兵部尚书邢玠统筹全局,以持久战拖垮日军,麻贵围困蔚山切断补给,刘綎猛攻泗川、顺天重创西线日军。最终,水师都督陈璘联合朝鲜李舜臣,在露梁海战中以火攻全歼日军水师,七旬老将邓子龙于此役殉国,与李舜臣共铸海战传奇。诸将凭借火器革新、水陆协同及灵活战术,终结日本西侵野心,其战例成为冷热兵器交替时代的军事典范,深远影响东亚历史进程。