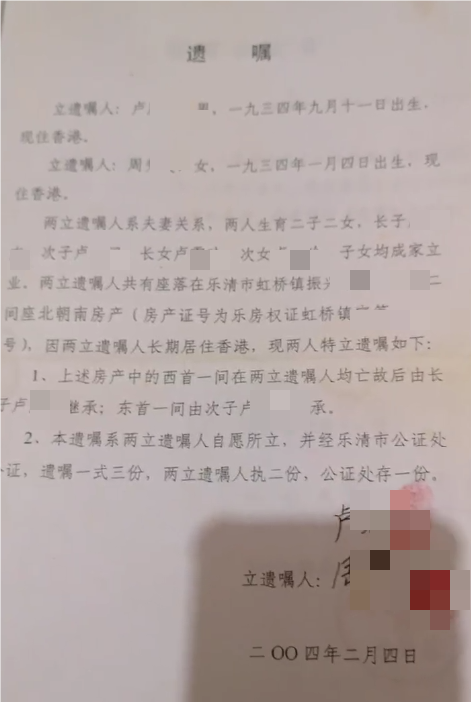

浙江省乐清市虹桥镇振兴中路的两栋连体老屋,从1985年至今承载着卢女士四十年的人生轨迹。据其陈述,祖父卢家共育有四个子女:长子(卢女士父亲)、次女、三子、四女。在卢女士年幼时,爷爷奶奶与小姑便已移民香港,叔叔成家后也携家人迁居,留下其父母坚守老屋。2004年的分家协议中,西侧房屋归属其父母,东侧则由叔叔继承。这一纸约定看似明确划分了家族财产的归属,却在后续的岁月中逐渐暴露出现实的复杂性。

分家后,叔叔名下的东侧房屋很快被出租给某某鲜奶,该店铺经营至2024年2月搬离,随后空置数月后转租给品牌奶茶店。与此形成鲜明对比的是,卢女士一家自2004年分家以来始终未对外出租西侧房屋,而是自己经营小店——当家族成员陆续移民或迁居后,留在原地的直系亲属反而陷入孤立无援的境地。

父母的人生轨迹似乎也在印证这种困境。卢女士表示自己的父亲曾是当地医院第一位牙医,凭借精湛的医术获得认可,离职后因个人职业规划调整转为自主经营,但频繁的检查让他暂停营业;母亲从小学教师转至虹桥元件厂工作,该厂由祖父移民前与合伙人共同创办,但随着工厂倒闭、土地转为停车场,这段家族历史逐渐被尘封。卢女士将父母职业生涯的挫折归结为“有心者”,认为家族资源的倾斜与当地实际情况的影响共同导致了他们的困境。

二、流言围剿与制度性困境产权的争议逐渐演变为一场针对人格的持久战。据卢女士回忆,自其记事起,全家便被笼罩在镇民的流言蜚语中。“霸占兄长房产”“阻挠兄长成家”等指控通过熟人社会的网络不断扩散,甚至衍生出对其个人道德品行的污蔑。这些缺乏事实依据的传言,在数十年的重复中固化为某种“集体认知”,使得卢女士一家被贴上“镇上的异类”标签。

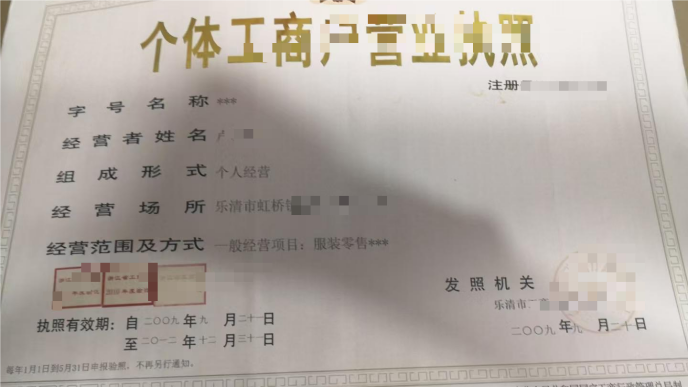

行政流程中的特殊情况令其困扰。卢女士曾在2009年时,于所在住址进行服装经营,并且拥有长达四年期限的个体营业执照,但最后一年期限她前往当地工商局缴纳年度税款(俗称“贴花”)时,工作人员发现执照状态异常,表示“贴花”已经无法使用,但是建议其先按流程完成缴费手续。

亲属的某些行为进一步加剧了矛盾。近期有家族成员提出“免费帮助加建房屋”,声称要将西侧房屋楼层提升至与叔叔房产相同高度。这一提议在卢女士看来充满矛盾:若房屋产权归属清晰,为何需要改变建筑原貌?若出于善意帮扶,为何在四十年后才突然提出?卢女士认为此类操作可能影响产权认定,而亲属关系的特殊性使得拒绝帮扶本身都可能成为新的道德指控依据。

三、家族网络与权力的合谋据卢女士称,曾有村民向其提及房产交易传闻,表示其叔可能通过非公开处置转移房产至少两次,卢女士的质疑指向一个更庞大的结构性压力源。祖父的两位妹妹中,大姑婆现已八九十岁高龄,当卢女士前往其家中询问产权问题,两天后便有四位卢氏家族男性表叔登门“调解”,其中包括从事法律相关工作的表叔。这场重心偏离的“讲案”中双方未能达成一致——表叔单独来访时,以“拆迁后你们什么也得不到”为由,劝说卢女士将房屋过户至兄妹名下,却回避关键问题:不论是数字门牌还是日常水电缴费地址,均无独立产权编码,所谓“过户”在现有地址体系下根本无法操作。

这一建议反映出产权登记的历史遗留问题。表叔“善意提醒”下存在思考空间:现行制度框架下的产权登记不完善,可能使父辈的居住事实随时间推移被彻底抹除。卢女士坚持“不过户、不改造”的立场,恰是对这种潜在风险的抵抗——一旦进入过户程序,模糊的地址划分可能使其彻底失去主张依据。

家族成员的不同职业背景增加了问题复杂性。除表叔外,祖父另两位妹妹的后代分别担任医疗系统工作者与电力局职员。家族成员从事工作横跨多个行业,在地方熟人社会中形成天然影响力。当村管理部门在处理宅基地问题时,卢女士所面对的不仅是基层行政组织,更涉及家族多方关系的协调难题。

四、房屋作为最后的证词四十年居住事实成为卢女士最核心的抗争依据。面对外界“为何拒不出租房屋”的疑问,其坚持认为这是对产权的宣示——若出租则可能被视为默认他人处置权,唯有空置才能维护主张的纯粹性。据称曾有数千人询租,均被拒绝。这种近乎偏执的坚守,在商业氛围浓厚的街巷中显得格格不入,却也成为面对流言的有力回应:若真如外界所言“霸占房产”,又何须以牺牲经济利益为代价?

产权登记信息不完整增加了问题解决难度。当表叔提出“过户”建议时,振兴中路1号及其衍生编号在系统中均无独立产权登记路径。产权登记信息不完善,使得法律意义上的确权程序陷入死循环。卢女士与兄长清醒意识到:“即便配合过户,我们最终也什么都得不到。”这种清醒的认识,反而成为其坚持主张的动力——在现有政策框架下,持续居住成为其主张权益的依据。

这场持续半生的抗争,早已超越单纯的财产纠纷。当一座老屋成为家族裂痕、基层治理疑难与个体尊严的交汇点,其存在的意义便不再局限于砖瓦本身。“我没什么诉求,只想平安健康,靠技能养活家人。”这是卢女士反复强调的愿望。她未提出经济赔偿或房产索回的具体要求,仅希望相关问题能通过法律途径妥善解决,她的坚守,既是对过往四十年经历的见证,亦是对未来权益的坚持维护。在现代化进程席卷乡镇的今天,这样的故事或许并不独特,但每个家庭的故事都值得被记录。

(本文基于当事人陈述及公开资料整理代为发布,如有不实言论我们不承担法律责任,如有雷同纯属巧合,侵权请联系更改。)