匈奴是以战争为国策的军国主义国家,因为保持匈奴统一国家的前提是军事战果,这是由匈奴社会的基本构成决定的非对称的战争

过去中国传统史学和公众很容易把秦汉之际匈奴的力量视为一种外来的残忍野蛮力量,这实际上是秦汉时代中原皇朝为动员战争而进行的宣传策略,一种历史文化心理积淀。秦汉时代匈奴帝国能够迅猛崛起于草原,而且对当时组织上和文化上高度发达的中原社会造成重大威胁,这本身表明,匈奴的社会和生活虽然不同于当时中原,却有自身相当的优点和特长。

回顾秦汉之际的汉匈战争,有一点必须予以特别注意,那就是,双方的军事斗争在很长时间之内是一种非对称的博弈。统一大漠南北之后,匈奴的势力东自阴山山脉地区,西到里海,北及西伯利亚,其地理的范围虽然巨大,但这些亚州内陆地区的人口是稀少的,而且社会组织还保持相当大的原始色彩。匈奴的统一大单于国家是一种游牧部族与畜牧和狩猎部族的集合体,因此,统一匈奴国家的首要事务,也是维持最高统一政权的基础便是军事的威力和战争利益。

因此,不断发动更遥远的军事行动,借此扩大所有部族的利益,这是维系大单于统治正当性与合法性的前提。相比立足于农业社会和定居生活的中原地区人民而言,战争可以说是匈奴国家的基本国策,所以史书总是以士兵的多少,引弓控弦之士的数字来形容匈奴的国力。而且,值得注意的是,这些引弓控弦的士兵都是以“骑”来计算的,也就是说,这些士兵是骑马战斗的部队。

当时秦汉的统治中心区域在黄河流域和长江中下游地区,而这带来的两个问题是:首先,与匈奴的战争资源主要来自极为遥远的南方和东部地区;其次,中原帝国对战争的认识经历了两阶段的变化,在开始阶段,甚至很长时间之内,战争只是边界绥靖和治安行动,是局部的军事行为,而不像匈奴那样以战争为基本国策。换言之,匈奴以全国全军之力,借助东西迁延万里的地理上方便,采取单纯的进攻性战略,中原国家则需要经过复杂的认识思考,以及国家战略与军事转型来决定战争的基本战略。

双方战争目标的差异也加重了战争的非对称性质。翻阅有关史载,有一点非常醒目。匈奴的军事业绩主要是建立在入侵和掳掠上,即以获取财物、粮食和人口战利品为目标,而不是中原王朝在先秦战争中常见的攻城略地,直到公元3世纪的西晋末年所谓“五胡乱华”时代,匈奴没有征服和统治中原的计划。这给中原王朝的战争与和平决策造成很大困扰:平等甚至绥靖的外交加上和亲和财物的赠予可以换来和平,与征服造成的国家生死命运相比,统治有很难决心动员全部国力,对不适于中原生活的大漠南北进行征服战争。

现代史学考据,冒顿单于和老上单于时代的匈奴,即匈奴最强大的时代,核心部族人口约40万-50万人,骑士10万,而其统治的分支别部和臣属人口约150万,可以提供骑士20万,总共有所谓控弦30万骑。当时投靠匈奴的宦官中行说甚至夸张地说,匈奴总人口只有汉之一郡。撇开复杂的数字考据,可以说,匈奴的总体国力与中原王朝不在一个数量级上,但造成的威胁,乃至最后发展为全面的国家总体战争,归根结底是因为双方这种非对称的态势和格局。而这种非对称态势赋予匈奴军事上的优势也是突出的。

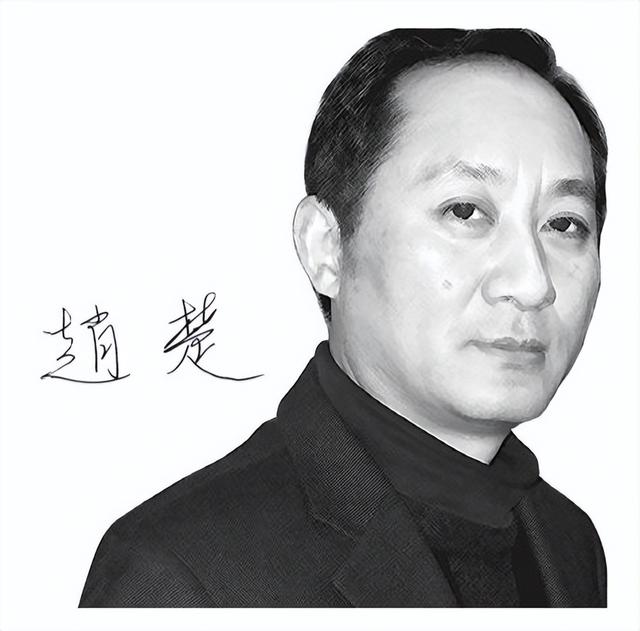

军国主义国家

公元4世纪,建立夏国的赫连勃勃大王是匈奴后裔,其建国之际的一段国策讨论很能代表匈奴人自身对于战略和战术的认识。当时有臣属建议,既然要建立国家,应该学习中原国家,建立坚固的城堡和设防的都市,而赫连勃勃则反驳说:如果建立固定的都市,则容易受到四面八方敌人的攻击,而保持游牧的生活,不仅使军队和人民生活方式简朴和便宜,更使得己方军队处于灵活的攻击态势,可以任意攻击敌人的任何方位,使敌人首尾不能相顾。他这样的说法与秦汉之际匈奴崛起时代的战略和战法是完全一致的,也揭示了匈奴国家的军国主义性质。

在公元前2世纪匈奴崛起的时代,当时匈奴大单于的王庭位于大漠,其核心应该为匈奴本部族及其最亲近部族的力量,其余主力则配备于左右贤王统领的东西广大地区。左右贤王以中原的上郡(今陕西西北部)为界。这样就造成中原王朝设防的成本高昂,事实上,每次匈奴的入侵几乎都是迅速来去,取得虏获,甚至杀死中原边境守臣,而中原的主力根本来不及救援。即使在汉景帝到武帝改革了军事力量之后,这种情况也没有改变,因为,汉朝主力平时部署在边境的成本太高,而对于深入匈奴王庭核心地带作战则没有信心和准备。

匈奴是以战争为国策的军国主义国家,因为保持匈奴统一国家的前提是军事战果,这是由匈奴社会的基本构成决定的。无论匈奴核心部族,还是其征服臣属的部族,其基本构成是个人家庭及其大小联合的群体,这些群体中,个人保持着私人财产与个人尊严的权利。换言之,相比当时的中原人,被称为蛮族的匈奴社会成员是保有相当程度古典自由的人群。对于这些人而言,保持个人武器,臣服上级和获取个人战果都是天然的生活方式。而在这样的社会中,养成普遍的尊重武功和勇气的风气也是当然的。大单于代表的全体匈奴社会,而不仅是统治者个人及其家族。匈奴战士除了个人在战争中的战利品,还可以通过在匈奴国家担任军职,直接为单于服务获得赏赐。

相对于当时中原社会的高度组织化和军政与民政的分离,匈奴社会军事组织与社会组织是高度统一的,其平时的放牧和生活与其战斗方式一致。在大单于的统治下,各核心部族和臣属部族构成一个金字塔,这样的国家结构是立足于核心部族的兴盛和军功之上。简言之,没有军事胜利,或核心部族失去军事力量,匈奴整个社会就将陷于分崩离析的境地,这是各代匈奴统治者热衷于在即位后迅速发动南下中原的寇掠行动的原因。战争作为匈奴的基本国策,既是其战略,也是其政略。

箭雨、剑影和天马狂飙

匈奴军队最主要的装备为弓箭、战马和短剑。现代考古学发现,这些与先秦中国北方的所谓戎狄差别极大,因为后者是半定居的畜牧和农业人民,匈奴人的崛起与来自更中亚和更西部地区的斯基泰游牧文化有关。世界上最早的游牧民族斯基泰人有发达的冶金技术和马上战斗技巧,同时,其社会则保留了欧亚远古都常见的个人尊严和权利,这是一种因勇敢和战斗而获得的尊严权利。挥舞弓箭和短剑的匈奴武士崇尚勇气和战斗技能,心灵更简朴和自由。这与过去中原史学叙事中的蛮族士兵形象是有很大差异。

春秋和战国时代的中国北方胡族大多筑城而居,日益频繁参与中原的主要诸侯国的活动。但蒙恬对鄂尔多斯地区的征服和随后的殖民活动给予了大草原上民族崛起的第一推动力。而来自更西部遥远世界的游牧生活方式和军事观念则对大漠南北的散居部族提供了崛起的核心工具。金属的箭镞提供了强大杀伤力,青铜和铁器的刀剑则供给士兵个人搏斗的良好武器,这两者与马匹的使用结合起来,就造成了军事革命性质的变化。

汉人有俗谚:在天为龙,在地为马。古代民族对马的崇拜是普遍的。马上战斗的良好机动性也很快转化战术的优越。与中原步兵和车兵为主的军队相比,马上战斗的武士比较不依赖战线和战术的纪律,对后勤补给的依赖也减小了。如此可以令军事行动更聚焦于战斗本身,因此,进退更自如,有利则穷追猛打,不利则迅速后退,这些都使得汉初以步兵和车兵为主的主力部队难以适应。值得注意的是,史载匈奴对边境设防城市的攻击很成功,多次击破设防的边境郡县和堡垒地带,这表明匈奴军队的构成不仅是适合野战的骑兵集团,也包含相当成熟的攻城序列,拥有制造和使用攻城器材的人口。

革命性的军队组织,优越灵活的战术,奔放、简朴的军事伦理,以及普遍对军事功业和战利品的高涨热情,最后,形成高居于这些飙风战士之上的军国主义匈奴国家,这就是秦汉之际中原王朝和人民必须面对的强大敌人。中原王朝正是为了应对这样强大敌人的挑战,才慢慢修改了自身的国家战略,从而进行全局性的军事和社会政策变革,最后经过几乎长达300年的对抗,证明崇拜太阳的匈奴飙风武士也不是不可战胜的。