有人说:人生无常,一瞬间、一转念即是生死。

对于我来说,我的生死是由我两个弟弟一个简单“动作”决定的。

上世纪70年代初,我在唐山丰南县刘唐堡公社电影放映队工作。说是放映队,其实就三个人,队长叫刘阁彦,另一位队员叫汤玉国。

人少,整天骑自行车跑来跑去,工作不轻松,却很有成就感。那时候,电影是个新奇事儿,放映员接触的人多,交际面广,是一个自我感觉很光荣的职业。

1976年7月27日,我骑自行车到丰南县城电影公司取片。

七月份正是雨季,道路泥泞,不一会就得下来找根树枝,把前后车圈粘的泥巴捅掉。直到晚上七点多,才把拷贝带到公社后面的广场。

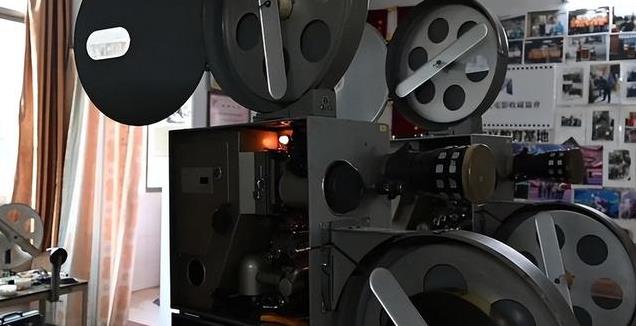

简单的吃了口饭,不到八点,开始挂银幕,摆弄放映机。

当时的刘唐堡公社下辖11个村,各村最远的距离不超过10里,公社所在地刘东村,紧挨着刘北、刘西、刘中三个村。

事有不巧,那天晚上停电了,好在,我们有发电机,队长刘阁彦在那里摆弄。

刘阁彦比我们大两岁,用现在的话说是标准的帅哥,浓眉大眼,当时那么热的天,我和汤玉国穿白背心、绿短裤,他穿的却是白衬衣、蓝裤子。

我们把银幕和放映机都摆弄完了,刘阁彦还没把发电机鼓捣好。

大伙等得不耐烦了,人群中响起了口哨和起哄声。

刘阁彦叭的一下,扔了手中摇把,显然,他是被起哄声给弄烦了。

人群中响起一阵骂声:“刚才,谁起哄来着,起哄管用吗,还他妈想看不?想看就把嘴闭上,老老实实的,你以为人家刘队长愿意带队来?是我请来的。”

刘北大队书记老范,挤出人群,站到摆映机的小棚子前。

“刘队,先别急,咱先抽根烟再说,”老范从兜里摸出一盒大前门,给我和汤玉国一人分了一枝,满脸堆笑的双手递给刘队,一转头,又是一脸的严肃,“红玉,赶紧把蒲扇拿来,一点眼里见没有,没看刘队热了么?”

红玉是刘北大队第一美女,闻听吩咐,赶忙站起身,带着一张如画的笑脸,在刘阁彦身边轻轻摇起蒲扇。

原定八点钟开始的电影《看不见的战线》,一直摆弄到八点半还没开始。大伙反正也没啥事,坐在板凳上扯闲篇儿。

终于打着了火,放映机又不转了,演一会,停一会,直到凌晨十二点半,算上加演的《伏击战》才勉强放完。事后很多人说,之所以打不着火,很可能和地震前,地磁力强有关。

“哥,咱一块回家吧,”我三弟贵忠走了过来。

“你和贵印一块来的吧?告诉爸妈,我住公社,明天一早再回去,”我边收拾放映机,边对三弟说。

一会儿,二弟贵印又带着两个小伙伴来找我。

我说:“贵忠没告诉你?我不回去了,你们先走吧。”

十分钟后,当我收拾好放映机,准备返回公社宿舍时,发现二弟还愣愣的站在那里。

我有些急了,没有好气的说:“你听不懂人话还是咋的?我跟你和贵忠说了好几遍,不回去了,不回去了,你还等我干啥?”

“天这么黑,贵印自己回去,你这当哥的放心?反正路也不远,咱仨就都回家吧,”队长刘阁彦说。

就这么着,我们把设备送到宿舍,各回各家。

我家在三里外的胡庄。

新盖的三间平房,两个弟弟、一个妹妹和我母亲在西屋住,我住东屋,我爸在宣庄公社上班,一周回一次家。

当时,家家睡的都是土炕,东屋的土炕还没搭好,我找来两把椅子和一个板凳,紧靠房山搭了个临时床铺躺下来。

睡梦中,感觉有雷声响起,还有土渣哗哗往脸上掉。

“贵得,快出来,地震了,”母亲发疯般喊叫。

我嗖的一下爬来,登着板凳上了窗台,一个鱼跃,从窗户跳了出去。

记忆中,除我们家和西面四五家房子没倒外,全村二百多处房屋,再没有站着的了。

东隔壁二大妈一边哭喊,一边疯了一样搬动砖石瓦块。

“你二大(二伯父)就在这个位置,”二大妈告诉我。

我冲到她那里,抡起了胳膊,不一会,二大露出头来。

二大被扒出来,可惜的是二大的一个女儿被砸死,小儿子右胳膊也被砸伤。

天渐渐亮起来。

驻村工作组干部曹正旺带领几个生产队长开始扒人,后来统计,全村1100人,遇难人员达到160人。

上午九点,我赶到刘唐堡公社所在地。

两排平房全部倒塌。我那间宿舍,住了五个人,两死三伤,其中一人是我们大队的喻昌锁,按辈分,我管他叫二叔,当晚,他住的是我的床。

公社副书记李胜军让我和他一起到公社南部几个村查看情况。

李胜军脑袋裹着纱布走在前面,我穿着条小裤衩,光着脚跟着他。

出了刘北大队,远处再也看不到站着的房子。

在绿油油的田野里行走,像是在蹦床上,而余震就像后来宋丹丹小品里说的隔壁吴老二,时不时浑身发抖。

走个三五米远,就会出现几道裂纹或一个泉眼,悄无声息往外喷水。

地下涌出的水,还有天上的雨水汇集到一起,脚下没有鞋,再加上两顿没吃饭,越走越没力气。

前面有块红薯地。我俩赶紧蹚进去扒了两块红薯,在泥水里洗了两下,咔嚓咔嚓的咬起来,一直吃到第五块,才觉得身上有了点力气。

在于庄大队,我看到了同事汤玉国,他哭着对我说,他的老父亲被砸死了。汤玉国父亲在玉田县师范学校干后勤,平时很少回家,偏偏这次回家赶上了地震。

张福庄大队,原有480人,遇难130人;王庄大队,原有550人,砸死108人。

从王庄回来,我俩返回刘北。

刘阁彦是刘北大队的,他一家四口,只剩下一个年幼的女儿;刘阁彦大姐一家六口,只剩她姐一人;他弟弟刚结婚两个月,弟媳震亡,另外,刘阁彦的母亲也遇难了。

一个14口人大家庭,竟被砸死10人。后来,刘阁彦的小女儿被唐山福利院收养,再后来,当兵去了军营。

回家路上,我遇到了喻昌锁的父亲和弟弟,他俩搭着一扇门板,门板上躺的是喻昌锁。

喻昌锁惨白着脸,额头上有一块特别明显的血迹。

我心生愧疚,其实,躺在门板上的应该是我。

如果我两个弟弟没有先后留下来,鬼使神差的叫我回家,如果他的床铺没有被人挤占,如果他晚上回家,那么,此时此时,他会不会抬着我和我的灵魂,艰难的走在回家路上?

在那片绿油油的田野里,最大的一次余震像一阵狂风,在大地上刮起。

是的,我没有说错。眼前,大地像潮水一样,绿色的玉米秧、青椒苗,还有麦田收割过后的土色,一块泛起波浪。

波浪里,还有前后左右喷出的水柱,好像地里游着鱼,而鱼缺氧了,在尽情呼吸。

这么描述,虽很真实,却完全不符合我们的心情。

喻昌锁的父亲和弟弟被吓得脸色发白,我们仨人不约而同放下门板,拔腿往高处跑去,而高处的沙岗子,中间长出的泉眼正往外冒水。

这就是28日傍晚7.1级余震的场景,至今都牢牢刻在我的脑海里。

不要说在48年前,就算是现在,我们的教育水平普遍大幅提高的情况下,你不会觉得要天塌地陷么,末日来临么?

喻昌锁被埋在村南的小河边,全村死去的160人都埋在那里。

一家一个坑,区别只有大和小,不论死去多少人,都只能有一个位置。

王计文一家六口,死了老两口还有两个女儿,剩下的是一儿一女,一个三岁一个五岁。乡亲们帮忙,用排子车把四口人运过来,和卸货一样往坑里填。

两个孩子没人抱,跟在车后跑,他们不知道自己一下子变成了孤儿,眼睛直直盯着卸车的叔叔和大爷们。

震后第二天,乡亲们在打麦场搭起简易锅灶,吃上了大锅饭。

还没有我父亲的消息。

我和我三叔步行到三十里外农行宣庄营业所。营业所一共三个人,一人当晚回家,我父亲躲过一劫,和他一起值班的小戚不幸遇难。

知道了家里的消息,父亲让我们俩先回家,他要留在那里坚守岗位,他是营业所主任。

全村还有很多伤员。

重伤的由公社安排车辆转运到唐山机场,全公社一共只有五辆机动车,等不了的,用马车、骡子车往外运。

有的又被运了回来。回来的人说,唐山机场人太多了,根本挤不上飞机,在那里也是等,吃饭还不方便。

震后第四天,张家口医疗队赶了过来,十几个人,负责全公社的伤员,受伤的人太多,情况又紧急,他们就昼夜奋战。

电影队有发电机,我和汤玉国轮流给医疗队发电。

我这人晕血,在医疗队帐篷里,从来不敢往做手术的医生那看。

一天晚上,我去帐篷里找汤玉国。

汤玉国站在一位护士身后,我喊他,他也不回头,不知道是没听到,还是故意不理我。

我有点急了,想往前走几步,拍他肩膀,谁知,脚下却被一个东西绊了一下,低头一看,是一条血淋淋的大腿。

我啊的一声大叫。

汤玉国听到喊声,扭过头来看着我。

我坐在地上,看到刘北村第一美女红玉光着上半身躺在木板床上,下身盖着一条白床单,白床单下面,伸出的却是一只脚。

后来,公社领导郑庆友安排我到县城火车站,负责看管分发给全公社各大队的救灾物资,前后去了两次,每次去一天一夜。

当时,连吃饭的地方都没有,只能自己想办法解决,途经去县城的205国道,要紧紧捂住鼻子。

公路两旁的壕沟里填满了从市区运过来的死尸,有的尸体包裹不严,露出了发红发胀的皮肤,壕沟里的水,很多都是血红色。

我不敢往那里看。

汤玉国知道我害怕,故意刺激我,把那些场景转换成文字灌进我耳朵。

每次听到汤玉国的讲述,我都会不由自主的想起美女红玉那条血淋淋的大腿和身上那条洁白的床单。

(注:本文主人公喻贵得,1958年出生,唐山丰南县刘唐堡公社胡庄村人)

(感谢您看到文章末尾,如果您感觉上面的文字还有一点点不错的话,那么,可否动动您的手指,点个赞呢?)