以前许多书法大赛上的作品很是讲究形式,有的人利用拼接、染色、做旧等方法,赢得了书法大赛的各种奖项,但是经过一个时期的过度做法,却引起了有关部门的重视,认为如果不去追求笔法、字法和章法,这样下去就会引起一些不好的现象,于是,在后面的书法大赛中,官方专门强调过度拼接、作旧、染色的作品不予评审,因此,后面的书法大赛作品则是以作品本身的质量来衡量高低。

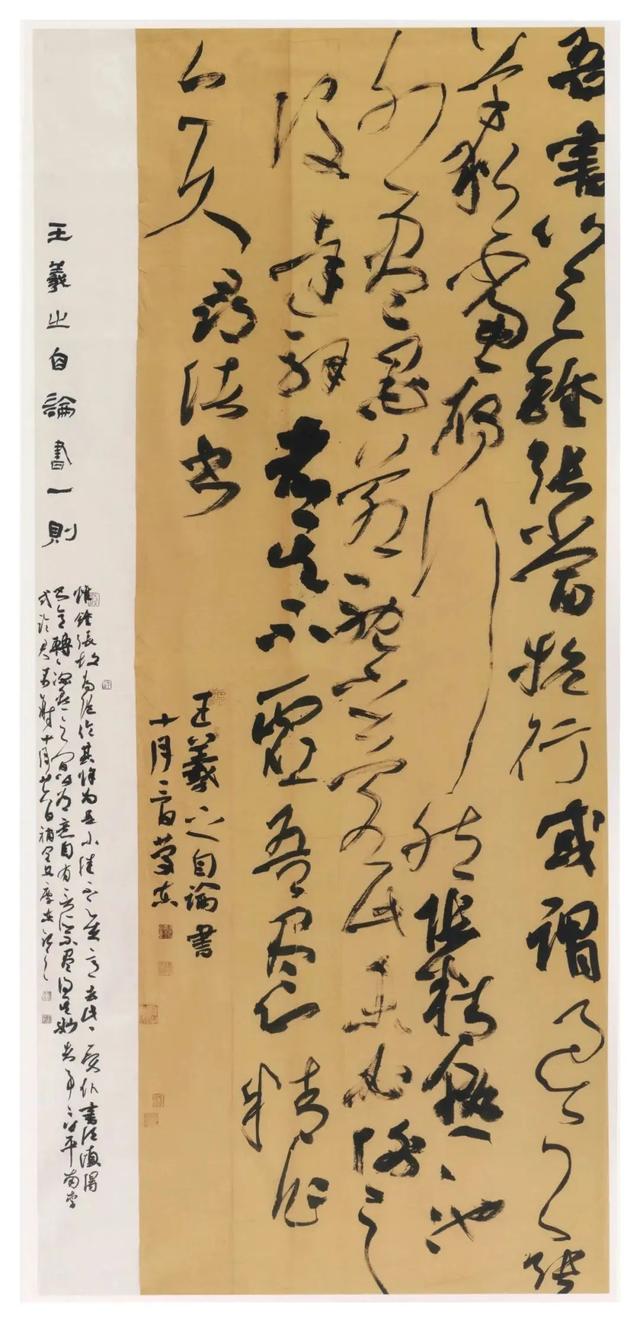

然而,上面的这幅兰亭奖获奖作品,我们可以清晰地看到,它是由8块小纸拼接而成,并且其中用了两种不同的颜色,突出了拼接的成分。有些人觉得,这种做法不是违反了征稿启事的规定吗?难道这就不是过度拼接吗?也有人认为,这位作者肯定是写不了大字作品,只会写小字,而小字在8尺宣纸上很难表现出书法功力来,所以就采用了拼接的方法来提升自己的书法水平。那么,这幅作品是不是如大家所说,欠缺书法功力?

首先,我们要看到,这幅草书作品在形式上是很讲究的,即使它是拼接了8次,但它从整个气息上来说,都是相互统一的风格。一是作品中写了两行正文草书,可以说是作品的开头部分,而右边第一块桔色标题,使用行书写下了重重的四个字,左右相互呼应,可贵的是,作者为了补充标题下方过大的空白,便采用小楷写下了三行内容,进而使这个小块作品有内部整体上显得很是协调。

其次,是作品中每个小块在章法上和谐统一。作者的做法就是,在每个小尺幅的有限空间内,把作品通过章法总局安排得很是周到,但它们之间又尽可能地避免重复。例如第二幅小块中,虽然写了两行加两个字,最后一个字则使用了一个长竖画,在本块区域中造成了一个小小的空间分割,这还不够,为了使这个章法更加突出疏密关系,作者在第一行与第二行之间,又写了几行小字,造成上面密,下面疏,而长竖画左面又填写了几行小字,给长竖画的右边留出了一个大的空间,显得疏密统一又和谐。

再次,作者在草书作品中大量使用墨色来表现其艺术性。我们注重到,这幅作品中,作者虽然在小块纸面上书写,但他并没有显得拘谨,而是在“小空间中制造大气象”,大胆使用墨色上的干枯浓淡来表现画面的艺术性。墨色时而浓,时而淡,时而干,时而枯,如此反复交替使用,一方面彰显了作者在笔墨方面的驾驶能力,另一方面,也显示出作者在创作这类小草作品时的娴熟水平。

最后,就是作品在拼接后的效果是自然而然,并不显得刻意。以前官方为什么要禁止过度拼接?这其中的原因就是因为一些人在拼接时,将纸面搞得很花哨,而书写笔法和书法本身的水平欠缺,从而便成了形式好,内容差的现象。而这幅拼接形式的作品,由于拼接形式很是得当,显示出了一种自然而然的状态,加上作者的书法水平很高,这样一来,形式和内容就会有机地统一起来,入选书法大赛也就成为板上钉钉的事情了。

对于这幅拼接形式的作品和作者的书法水平,大家还有哪些不同的看法?欢迎在评论区留言发表观点,一起讨论。

想了解更多精彩内容,快来关注书法古今。