牛,被视为勤劳与力量的象征,但不是每个人都见过欧洲野牛这种庞然大物。这种东欧森林中的巨兽,体长接近三米,肩高两米,体重足有一吨,它的存在令人望而生畏。而对于某些国家来说,“野牛”不仅是一种动物,更是一个代号——苏联曾以此命名一种世界独一无二的巨型气垫登陆艇。听到如此高调的名称,人们自然会把它跟力量和速度联系起来。事实证明,“野牛”确实有这样的实力,它是全球最大的气垫登陆舰艇。目前俄罗斯和乌克兰各持有两艘,而我国则拥有六艘,数量上实现了反超,但这背后掩藏的,绝非一帆风顺的交易故事。为什么这么说呢?

要明白这个发生在过去几十年的故事,我们需要回溯到中国海军的漫长心酸史。中国有着悠久的航海传统,明朝时更是登顶巅峰,郑和的宝船可以说是无敌存在。但随着工业革命和现代科技的发展,钢制巨舰取代了木船,世界航海版图重塑,中国却在这个浪潮中掉了队。清末以来的对外战争中,中国海军显得苍白无力,甲午战争更是海军时代的惨痛记忆。甚至日本这样一个弹丸小国,也能凭借强大的舰队踩着中国北洋水师走向区域霸主地位。从那时起,到新中国成立之前,中国的海洋权力一直疲弱不堪。1949年新中国成立后,领导人深知缺少强大海军是不可接受的,于是迅速建立起了海军这支新兵种。虽然最初的舰队更多是靠国民党起义舰艇和缴获的敌舰拼凑而成,但总算迈出了第一步。要真正依靠这些过时装备来保护中国漫长的海岸线,那是痴人说梦。从零基础起步,中国的第一代海军人员只能通过苏联的帮助来迅速填补知识空白。哪怕如此,我们的海军也长期忙于“守护”而非“拓展”。这种积弱状态一直持续到改革开放后才有所改观。在毛主席眼里,中国的海军当时不过就是一个“小拇指”。但毛主席也动用“治水”的魄力提出了明确方向——中国不但要有海军,还得有能吓唬帝国主义的海军。

先有经济,后有强兵,这是显而易见的道理。所以即便气垫登陆艇不是什么耀眼的战略武器,作为两栖作战的重要工具,中国也下定决心引入西方技术。而在当时,苏联的“野牛”显然成为了我们心仪的目标。苏联解体后,这种画面就熟悉了俄乌开始“谁掌握了饼干盒”的财产争夺。作为生产“野牛”的主力之一,这个技术遗产被两国共享。中国从上世纪80年代起就开始和俄罗斯沟通,想把“野牛”加入自己的舰艇序列,但俄罗斯人显然不太乐意满足中国的愿望。道理很简单,拥有先进设备的中国,仿制能力太厉害。俄罗斯深知,一旦卖给中国,很快中国自己的“野牛”就会浮上水面,于是漫天要价,表现得犹豫不决。我们开价到8000万美元一艘,俄罗斯仍不愿放手,僵局持续多年。

就在中国几乎要放弃的时候,乌克兰出现了转机。俄罗斯的态度虽然僵硬,但乌克兰更现实,对中国的人民币更感兴趣。乌克兰不仅提出以略低价格出售两艘现货“野牛”,甚至还愿意提供技术转让,为中国本土组装一批类似舰艇。一场属于工业冷战的戏剧开始了。俄罗斯眼见乌克兰截胡,不惜使出“阻挠”技艺,提出种种理由来劝阻中国与乌克兰合作。他们提出“乌克兰的‘野牛’舰艇质量问题严重”,建议中国来检测,同时附带着建议使用俄罗斯的更加“先进武器”。一切看似是在帮忙,实际上只不过是为了“搅混水”。中国对此毫不犹豫拒绝,态度坚决。这也让我们看清了苏联解体后的实力对比,俄乌之间,谁更具“弱者”的商业底色,一目了然。

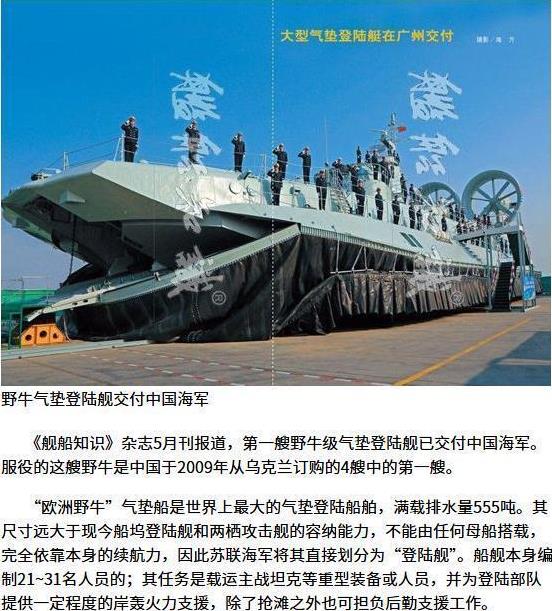

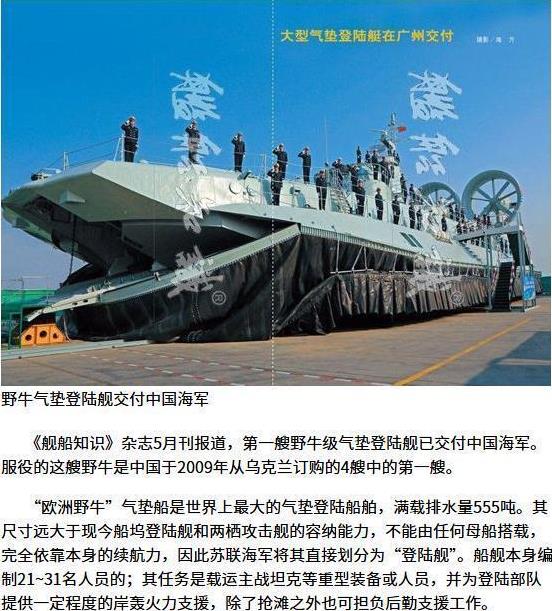

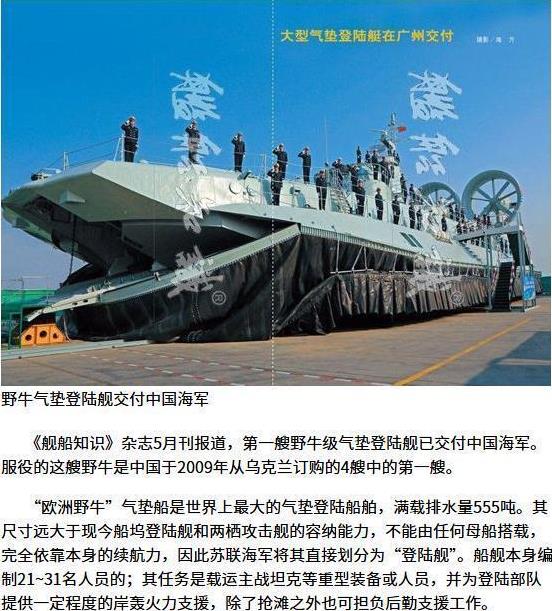

我们如愿以偿。在乌方团队协助下,中国于2013年前后投入了自主生产“野牛”的工程,终于能够自己制造这种气垫登陆艇。那种在等待了十多年后的满足感,估计只有见证过整个蜿蜒曲折过程的人才能体会。当中国的海域出现“野牛”的身影时,这不仅是技术上的飞跃,更是宣告了一段独立迈向强军的时代取向。“野牛”到底有多猛?如果从数字上去它确实是有些匪夷所思。宽25米,长57米,555吨的排水量就已经算得上庞然大物。它甚至可以轻松越过海面1.6米高的障碍线,还能独立承受一定强度的核和化学打击。它的运载空间可以放下3辆主战坦克或者360名全副武装的士兵。如此规模匹配着苏联原设计时的冷战心态,结合添加的气垫技术,这艘船能够在战争中快速完成一轮抢滩任务,为后续主力部队带来决定性支援。而我们对它的改造和升级,显然已经超越苏联原先设定的思路。

有人说,现代军备的引进,已经从单纯的模仿走向自主化研发的拐点。“野牛”的故事只是中国技术自主化上的一个小注脚,海洋力量才刚刚起步,中国海军仍需耐心布局,星辰大海方能长久。