礼记 | 汉.郑玄注.南宋绍熙间建安刊本.台北国家图书馆藏

儒家理想中的“大同社会”,强调财产共有、社会平等、互助和谐,以及消除私欲与暴力的乌托邦图景。与后文的“小康”社会形成对比,“小康”以礼制约束阶级分化,而“大同”则指向更原始的公有状态。

关于大同

礼记 | 礼记集说.元.陈澔撰.明正统十二年司礼监刊本

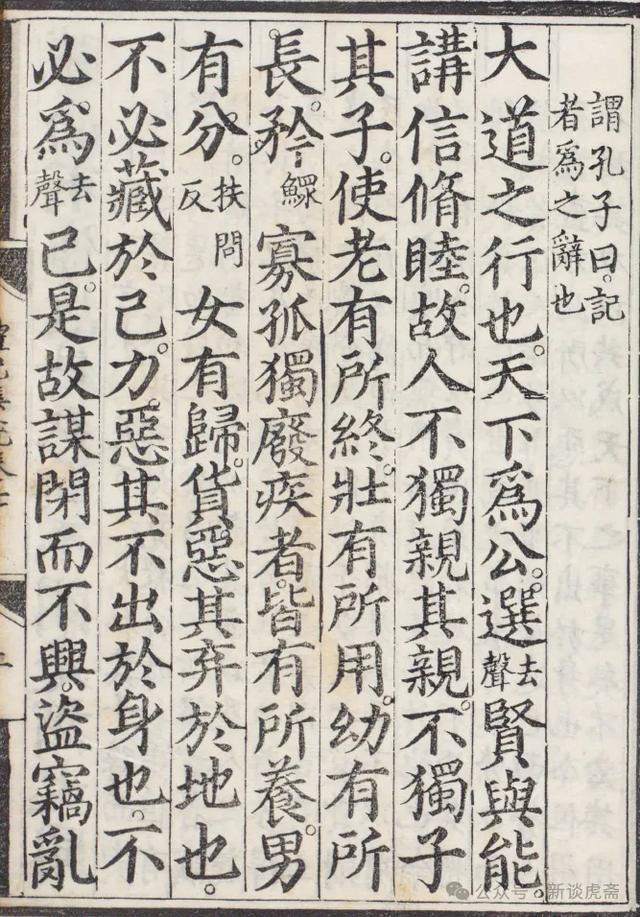

【礼记·礼运】大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜(鳏)、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

在大道通行的理想时代,天下是所有人共有的。人们选拔贤德之人,推举有才能的人,讲求诚信,维护和睦。因此,人们不只敬爱自己的父母,不只疼爱自己的子女,而是让老年人能安享晚年,壮年人能发挥才能,孩童能健康成长,鳏夫、寡妇、孤儿、独居者、残疾人都能得到供养。男子有正当职业,女子有美满归宿。人们厌恶将财物丢弃浪费,但不会私藏在自己家里;厌恶不贡献自身力量的行为,但不会只为自己谋利。这样一来,奸诈之心被遏制,盗窃暴乱不再发生,家家户户的大门都不用关闭。这样的社会就叫做“大同世界”。

关于小康

礼记 | 礼记集说.元.陈澔撰.明正统十二年司礼监刊本

【礼记·礼运】今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪。以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己。故谋用是作,而兵由此起。禹、汤、文、武、成王、周公,由此其选也。此六君子者,未有不谨于礼者也。以著其义,以考其信,著有过,刑仁讲让,示民有常。如有不由此者,在势者去,众以为殃,是谓小康。

如今,大道已隐没不存,天下成为一家一姓的私产。人们只关爱自己的父母,只疼爱自己的子女,财物和劳力都为自己谋利。君主将世袭制作为礼法,修建城墙壕沟以巩固统治,用礼义作为纲纪规范社会。以此确立君臣名分,强化父子亲情,和睦兄弟关系,调和夫妻感情,设立制度法规,划分田地和居所,推崇勇猛才智,将功劳归于个人。因此,权谋算计由此滋生,战乱兵祸由此兴起。夏禹、商汤、周文王、周武王、周成王、周公旦,便是用礼法治世的典范。这六位贤君,无不严谨恪守礼制。他们彰显道义,验证诚信,揭露过错,树立仁德、倡导谦让,向百姓昭示恒常的准则。若有违背礼制的统治者,即使身居高位也会被推翻,民众视其为祸害。这样的社会便称为“小康社会”。

开成石经.礼记 | 京都大学人文科学研究所藏

天下为家:天下成为君主家族的私有财产,与“天下为公”形成对立。

大人世及:贵族以世袭制传承权力(父传子为“世”,兄传弟为“及”)。

礼义以为纪:以礼法作为社会规范,取代“大同”时代的自然道德。

兵由此起:战争因私欲和权力争夺而出现。

“小康”社会的特点:

私有制取代公有制,阶级分化(君臣、父子、夫妇等关系被礼法固化)。

礼法成为维持秩序的工具,但社会矛盾(谋略、战争)随之产生。

儒家推崇禹、汤、文王等圣王,认为他们通过礼制实现了相对稳定的“小康”社会。

对比:

大同:原始公有、无阶级、自然和谐。

小康:阶级社会、礼法约束、权力世袭。

生产关系转变:从“天下为公”的原始氏族公有制(大同),转向“天下为家”的私有制(小康),土地、财产和权力被家族垄断。

阶级分化:氏族成员分化为统治者(贵族)与被统治者(平民、奴隶),形成“大人世及以为礼”的世袭制度。

范文澜:《礼记·礼运》中“礼义以为纪”为核心,指出“礼”的本质是阶级统治的工具,周代“礼崩乐坏”,西周“国人暴动”(前841年)和春秋时期奴隶逃亡、平民起义,均被视为“小康”社会矛盾爆发的表现。但“礼”在维系早期文明稳定性如避免大规模战乱起到过很大的作用。

中国古代社会研究 | 郭沫若.1930年.中亚书局.台湾华文电子书库

郭沫若:儒家将“大同”美化为道德理想,实则是对原始社会的浪漫化追忆,掩盖了当时生产力低下、生存残酷的真实面貌。

首次将殷商定义为奴隶制社会,西周为封建制社会的开端。郭沫若指出,儒家将夏商周美化为“小康”,实际是为掩盖奴隶制的血腥历史,构建符合封建地主利益的合法性叙事。

“大同”即原始共产主义

郭沫若认为,《礼运》中描述的“天下为公”“货恶其弃于地也,不必藏于己”等特征,对应中国传说中的“三皇五帝”时期(新石器时代至夏朝前),以氏族公有制为基础,无阶级分化。生产方式:集体劳动、财产共有(如土地、工具归氏族所有)。

郭沫若将“小康”社会视为奴隶制社会(殷商)与早期封建制(西周)的混合形态。“天下为家”对应私有制和家族世袭(如商周贵族的“大人世及”)。“礼义以为纪”实为奴隶主贵族(如周王、诸侯)通过礼法固化等级秩序。

儒家将夏商周三代称为“小康”,本质是为封建制度提供合法性:将奴隶主贵族的统治(如周礼)包装为“刑仁讲让”的道德典范。掩盖“谋用是作,兵由此起”背后的阶级压迫(如商周战争实为资源争夺)。

青铜器使用(殷商)和铁器普及(西周)提高生产力,剩余产品催生私有制。氏族首领垄断资源,转化为奴隶主贵族;“礼制”成为镇压奴隶与平民的工具。私有制取代公有制是生产力发展的必然结果,推动文明演进(如文字、国家出现)。“小康”社会通过暴力(战争、刑罚)和意识形态(礼教)维持剥削,终将被更高级形态取代。