文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

他们在海外建立了一个国家,制定宪法、举行选举、通行汉语,甚至试图成为清朝的藩属国。

这不是小说,是十八世纪的现实,一个被遗忘的共和国。

罗芳伯不是英雄,是个落榜书生

罗芳伯不是英雄,是个落榜书生1772年,罗芳伯第七次参加科考,又败了。

他失落地离开广州,一路南下,那年他三十岁,不再年轻。

没有功名、没有田产,只有一个“反清复明”的身份,挂在天地会的名单里。

五年前,天地会在潮汕失败了一次起义,他逃了出来,一路辗转到了厦门,然后登船南渡,没人知道他下一站去哪。

五个月后,他出现在加里曼丹岛,一座叫“坤甸”的小镇,混乱、肮脏、没有官府,只有几千个来自福建、广东的矿工。

他们互不服气,天天械斗,华人与土著之间也充满敌意。

没人管这里,也没人想管。

而罗芳伯看到了机会,他穿着破布长衫,站在矿洞口对着几十个矿工讲,“我们可以选头人,不要被潮州人压,不要给荷兰人白干。”

他说的是客家话,但在场的,都听懂了。

兰芳公司,不是公司,是国家的雏形

兰芳公司,不是公司,是国家的雏形罗芳伯成立了“兰芳公司”,这是个伪装。

名义上是矿业合营,实际上是武装自保的政治组织。

他把矿区划为五个工区,每个工区选出一个“监工”作为代表,组成一个议会。

自己当总监,矿工必须登记,缴钱买武器、建寨墙,违者逐出工区。

一年后,兰芳公司有了自己的“民兵团”,人数接近五百,全是广东人、福建人组成的混编队。

每个人配刀、带弓,还有一套操练流程,罗芳伯用的是清军老制,早晚点卯,轮班巡逻。

他们不是为了反清,而是为了活下去。

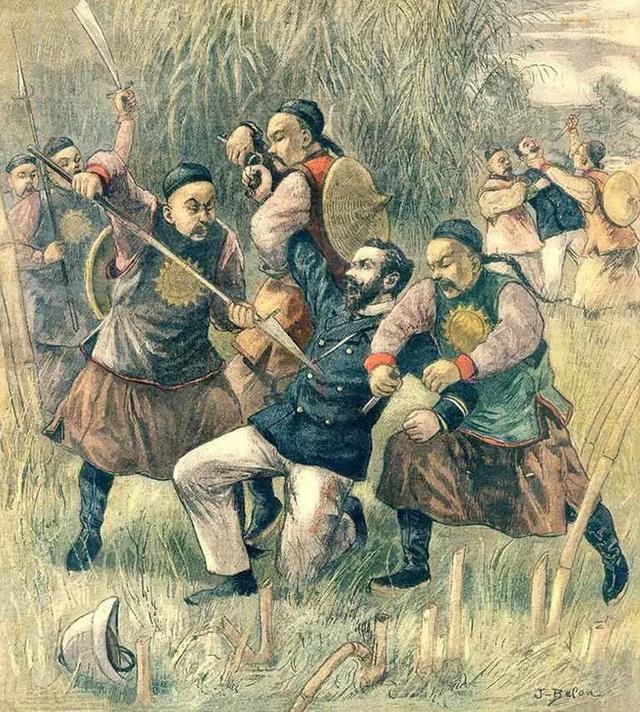

1775年,土著部落联盟攻打坤甸矿区,动用了三千人,带着火把、弓矢、毒箭。

兰芳民兵顶了三天,最后,罗芳伯亲自上阵,在泥泞中挥刀砍下敌酋之首,挂在寨门。

这是他第一次打赢一场“战争”。

接下来发生的事,不像一个落榜书生能做到的。

他把土著部族请来议和,给他们米粮、给他们药,还安排他们的头领“加入议会”,分矿权、收税,建立了一个“互不侵犯”的协约。

三年后,兰芳公司控制了整个西加里曼丹矿区,总人口突破十万。

这是一个事实上的政权。

议会、选举、宪章,一切都不像十八世纪中国

议会、选举、宪章,一切都不像十八世纪中国1787年,罗芳伯重新整编兰芳公司,废除监工制,设三院制:议政院、军务院、司法院。

各工区、各部族、各族群可按比例推举代表入议会。

这不是清朝的制度,是西式共和的雏形。

兰芳的“官员”由矿工选出,官职有任期,三年一换,村长称为“甲首”,乡镇设“保正”,区设“府长”,都有任命书和俸禄。

法令被用客家话和潮州话书写,标注方言注音,传令兵骑马沿村落通告,板报贴在神庙口。

他们有完整的税收、户籍、军备管理制度。

罗芳伯称“总长”,不称王,他拒绝了属下的建议,不穿龙袍、不建宫殿,他住的是高脚屋,屋门口挂着一面写有“兰芳自强”的木牌。

这一切,都记录在《坤甸罗氏族谱》和《兰芳旧事考》中,部分条目被荷兰东印度公司密报摘录。

他们想归附清朝,清朝却不屑一顾

他们想归附清朝,清朝却不屑一顾1791年,罗芳伯通过海商向清廷递交了一份奏折,请求册封兰芳为藩属,并愿意每年进贡黄金百两,以表“赤子之诚”。

奏折送到广州,两年无人理会。

乾隆批了一个字:“蠢。”意思是:自立为王的流民,不足挂齿。清朝当时正忙着对付西北、台湾、太平天国余部,根本没空管一群南洋流民。

但罗芳伯不甘心。

1794年,他派出第二批使节,携黄金、沉香、银票、兰芳宪章译本,再度求封,广州海关直接扣押了船只,遣返使者。

这成为罗芳伯一生的耻辱。

他在同年冬天病倒,留下遗言:“他年倘若中原有变,兰芳当扶之。”五年后去世,享年五十二。

他没等来清朝的承认,但他创建的政权继续存活,直到一个世纪后,才在另一场风暴中彻底湮灭。

戴燕王国:一个被女性继承的王朝

戴燕王国:一个被女性继承的王朝吴元盛是罗芳伯的同乡,也是逃难来的天地会成员。

他没读过书,不信“议会制度”,他信拳头。他落脚的地方是加里曼丹东部,山多林密,黄金丰富,但土著部落更强悍。

这里,不适合谈什么民主。

适合打。

1781年,吴元盛带着几十名退伍矿工,占据了三座废弃的金矿,建寨、设岗、铸兵器,公开宣布“驱外乱、立中政”,效法汉高祖,自称“戴燕王”。

为什么叫“戴燕”?因为他逃亡前的化名叫“戴庆”,而“燕”是他母亲的名字。

这个王国,从头到尾都是他的家事。

起初没人把他当回事,他打了一年,只控制了不到二十个村落,但他有一样别人没有的,对土著的极端强硬。

他攻下的村子,要么投降,要么被屠,他不是罗芳伯,讲的是生死,不是议会。

四年后,戴燕控制的区域超过兰芳的三分之一,人口超十五万。

他建王宫、封亲信、设女官,自称“护国天子”,并向兰芳称臣。

罗芳伯没回应,他知道吴元盛不是真心称臣,但他也知道,自己打不过对方。

两国表面结盟,实则互防,戴燕王国拥有南洋最早的一支全骑兵部队,六百匹马、两千精兵,全部来自广府、客家与土著混血。

女王继位,王朝没有断

女王继位,王朝没有断吴元盛死得很突然,没有打仗、没有政变,只是被蛇咬了。

他死前,立下遗诏:“王位由王后陈妙音继承,军政由其弟代管。”

这是一次破天荒的安排,在十九世纪的南洋,一个女人登基称王。

陈妙音是潮汕人,十二岁逃荒卖入矿工营,为吴元盛所纳,她识字,懂算盘,会调兵遣将。

登基当日,她穿的是蓝布长衣,没有凤冠,没有典礼,只是让所有部族头人跪下听命。

没有人敢反对她,因为她的第一个命令是“全军整编,挑最强的去打南边的叛乱”。

一个月后,她亲率三千兵平定叛乱,斩杀头领三人,押回兰芳献俘。

兰芳的议会全体起立,称她为“女中大丈夫”。

陈妙音统治三十五年,其间两度大旱,一次内战,都被她强力压下。

她制定戴燕律法十三条,其中有一句话:“不分男妇,能为者官。”

四代君主全部为她后裔,至清末,王国仍维持半自治状态。

她的画像曾在加里曼丹多个村庄供奉,直到1949年被印尼政府收缴。

语言、宗族、信仰,一个没被同化的世界

语言、宗族、信仰,一个没被同化的世界兰芳共和国灭亡了,戴燕王国也消失了。

但它们留下的东西,没有一个被真正抹去。

2024年,加里曼丹西部的“僧伽村”,这是个有两千多人的小镇,镇口有块石碑,写着:“兰芳第一选区旧址”。

当地人多说客家话和潮汕话,夹杂着印尼语,但语调、词汇都保留了清代南方方言的影子。

在一户姓罗的人家,他们还挂着“罗芳伯画像”,不是文人打扮,是身披甲胄、手持佩刀。

他们说:“这是祖师公,不是皇帝,是保命的人。”

他们家传族谱能追到1783年,上面写着“议长府下,第一百七十二世”。

印尼政府没有清除这些文化,反而在1999年后逐渐“文化认同再建设”,允许华人恢复姓氏、语言和宗族庙会。

每年中秋,僧伽村举办“民选议事大会”,模仿兰芳议会,穿汉服、议政令,没人干预。他们说:“这是我们的共和国。”

去中心的力量,沉没的火种

去中心的力量,沉没的火种兰芳没有京城,也没有皇帝,它像一个散开的蜘蛛网,每一个节点都有权,每一个人都能站起来说“我们要改”。

这跟清朝、欧洲殖民、东南亚王国完全不同。

它不是模仿,而是生长。

罗芳伯不是英雄,他是被压在最底层的流民,他创造的,不是乌托邦,而是流亡者自保的体制。

而这种体制,是今天所有“自治”、“多元”、“去中心”理念的先声。

印尼前总统瓦希德说:“他像华盛顿。”

这句话很轻,但放在十九世纪的南洋,是重得压垮清朝脸面的讽刺。

因为他来自一个什么都没有的背景,却做出一个比大清更像国家的国家。