在2025年的考研大戏中,吉林大学以一波“复试线全面下调”成为了学术圈的热搜选手。这场关于分数线的“降维打击”,不仅让不少考生松了一口气,也让人不禁深思:这背后,到底透露了怎样的趋势与现实?

复试线全面下调,这降的是分还是信心?

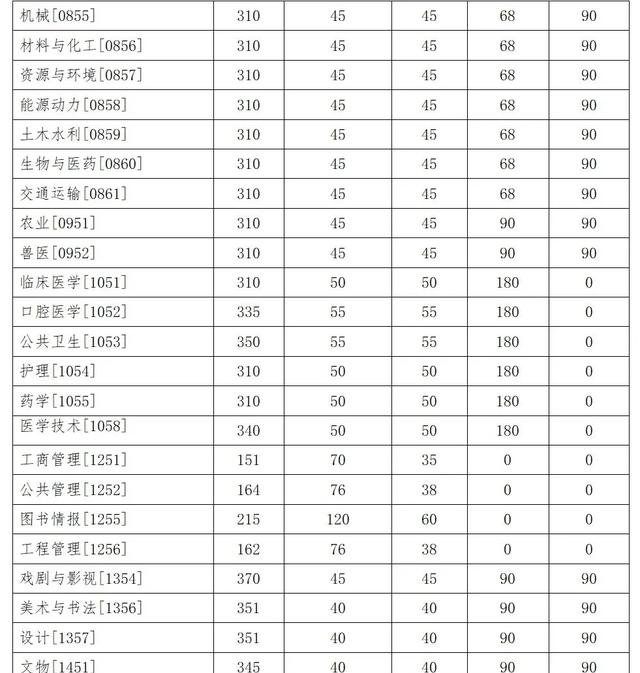

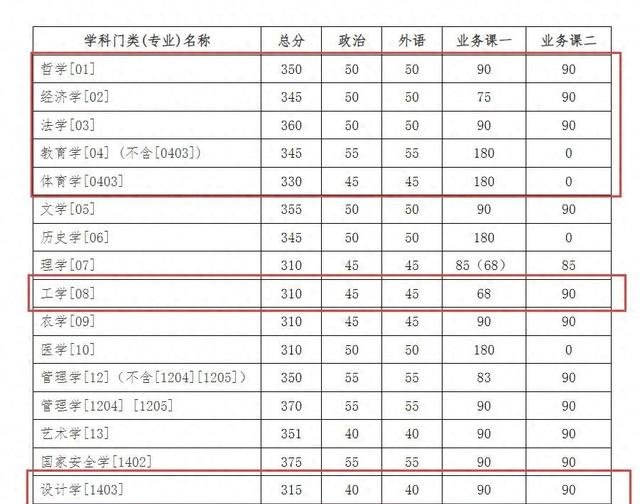

吉林大学今年的复试线,整体呈现出一种“快别卷了,快来读书”的姿态。从理学、工学到文学、法学,几乎全线下调,甚至部分专业的降分幅度堪称“断崖式”。法学(法学)从去年的370分降到330分,直接砍掉40分,设计学更是从370分跳水到315分,足足降了55分。这些数字看着解气,但细想一下,数字背后是不是还有些让人心虚的意味?

通常情况下,复试线的调整反映的是考生报考热度、试题难度、招生规模等多方面因素的变化。而今年大范围下降的现象,很难完全归结于“题难”或“扩招”,更多的是因为考生人数的减少,以及文科专业的持续遇冷。这不仅是吉林大学的现象,更是一种大趋势。

文科专业,真的要凉了吗?

近年来,随着人工智能、大数据等技术的兴起,社会对理工科人才的需求越来越大。而相对而言,文科专业的就业市场却显得有些疲软。吉林大学作为985高校,文科专业的复试线竟然仅比国家线高出几分,这不仅让人唏嘘,也引发了一个更大的担忧——如果连顶尖高校的文科都“绷不住”,那么其他普通高校的文科生还有多少竞争力?

复旦大学校长金力早前宣布,2025年文科的录取比例将直接砍到20%,这无疑是对文科热度的一记重拳。复旦大学作为国内文科的“天花板”,尚且做出如此调整,其他高校又该如何自处?吉林大学在文科招生上的大幅降分,实际上已经给出了答案:文科的吸引力在逐渐消退,未来恐怕只能靠理工科和医学专业“撑门面”了。

降分的背后,是教育资源的重新分配

有人说,吉林大学复试线的下调,可能意味着它正在向普通211高校靠拢。这种说法虽然有些刺耳,但也并非全无道理。从地域影响力到学科结构,吉林大学的确面临着不小的挑战。尤其是近年来,随着更多优质教育资源向经济发达地区集中,东北高校的吸引力已经大不如前。

不过,我们也不能一味唱衰。一方面,降分可能会吸引更多考生报考,扩大生源的多样性;另一方面,这也是学校面对现实、主动调整的策略。与其死守高线却招不到合适的学生,不如降低门槛,吸引符合学校发展方向的人才。这种策略虽然短期内可能会“伤面子”,但从长远来看,未尝不是一种突围之道。

考生的机会与挑战

对于考生来说,今年的复试线下调无疑是个好消息。尤其是英语和政治这两门“玄学科目”的难度上调,让不少人心态崩塌。而复试线的下调,无疑给了这些考生一次“翻盘”的机会。只要总分过线,进入复试的几率大大增加,这对于很多“卡线党”来说,简直是天降甘霖。

但机会总是留给有准备的人。复试线的降低并不代表竞争压力消失,反而意味着更多人会进入复试环节,后续的面试、调剂等环节才是决定结果的关键。能否在复试中脱颖而出,展现出自己的综合素质和科研潜力,才是考生能否上岸的“终极考验”。

未来的路在何方?

吉林大学复试线的变化,折射的不仅是考研趋势的调整,更是社会对高等教育需求的转变。在技术变革的浪潮下,如何让高等教育与社会需求接轨?如何让文科专业找到新的价值?这些问题值得每一所高校深思。

对于考生来说,分数线的下降是机会,但更重要的是如何抓住机会,找到自己的方向。面对变化,我们既要保持理性,也要充满希望。毕竟,教育的核心不在于分数,而在于培养有能力、有担当的社会栋梁。

你怎么看?吉林大学的复试线调整,是无奈之举还是主动求变?分数的下降,是否会影响它的学术地位和生源质量?欢迎在评论区分享你的看法!