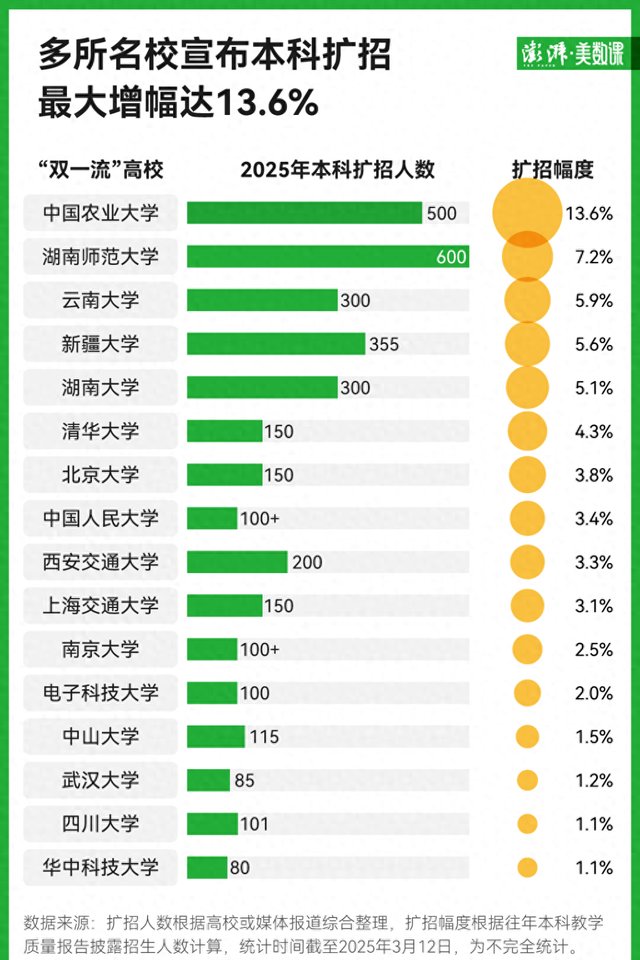

2025年注定是中国高等教育史上值得铭记的一年。各大名校争先恐后地宣布扩招计划,俨然一副“教育界春运”的热闹景象。从清华大学的150人,到中国农业大学一口气增加500人,再到武汉大学、南京大学、中山大学等顶尖高校纷纷加入扩招行列,仿佛一夜之间,高校扩招成了“顶流”趋势。这场教育盛宴背后,究竟是更多人圆梦名校的机会,还是一种更深层次的教育改革信号?今天我们就来好好唠一唠。

扩招:是红利,还是挑战?

扩招听起来是个让人兴奋的词,尤其对于那些埋头苦读的高三党来说,简直像是久旱逢甘霖。你能想象吗?中国农业大学一口气多招500人,扩招幅度高达13.6%,在一众扩招高校中直接“封神”。而清华大学、北京大学这些顶尖学府也不甘示弱,纷纷拿出了150个新增名额,甚至清华还成立了“本科通识书院”,准备在“人工智能+多学科交叉”领域里搞一波大动作。

可是,扩招真的意味着上名校更容易了吗?如果你单纯地认为“扩招=好考”,那可太天真了。别忘了,高考报名人数也在逐年增加,从2021年的1078万人到2024年的1342万人,增幅高达24.5%。这就像是蛋糕虽然切得更大了,但抢蛋糕的人也多了不少。尤其对于那些想冲刺顶尖名校的考生来说,扩招的新增名额更多集中在理工科、人工智能等国家急需领域,文科生可能依然感受不到太多“温暖”。

扩什么?招谁?看门道!

这次扩招的关键词是什么?一个字:紧缺!不论是清华、北大,还是中山大学、华中科技大学,大家都在围绕着人工智能、新能源、集成电路这些“高精尖”领域下功夫。就拿电子科技大学来说,扩招的重点直接对准了电子信息技术和人工智能领域;而武汉大学更是明确表示,要培养“人工智能+多学科交叉”的复合型人才。

这么一看,这次扩招更像是一场“高端定制”。扩招的背后,反映的是国家在科技领域的急迫需求。从粮食安全到人工智能,从新能源到网络安全,这些领域的快速发展需要大量顶尖人才,而高校扩招正是为了给这些领域输送“新鲜血液”。

不过,这也让人不禁发问:文科生怎么办?复旦大学已经很直白地表示,文科招生比例会从原来的三四成降到两成。这种趋势无疑对文科生不太友好,但也从侧面说明,未来的社会需求正在向科技、工科倾斜。文科生如果不主动去拓宽知识面,很可能会面临更大的竞争压力。

扩招背后的深意:教育公平还是资源倾斜?

扩招的另一大看点在于地域分布。云南大学增加300人,西安交通大学再扩200人,四川大学新增101人……这种扩招趋势,显然有利于中西部地区考生享受到更多优质教育资源,缩小区域差距。这种扩招真的能带来教育公平吗?

我们要看到,扩招的同时,教育资源的供给速度并没有跟上。一个简单的事实是,扩招背后意味着师资力量、教学设施等方面需要快速扩容,而这些都不是一朝一夕就能实现的。如果扩招只是单纯地“拉长板凳”,而没有改善教育资源的质量,那么扩招的效果可能适得其反。

更重要的是,扩招并不是单纯地增加招生名额,而是要结合高校的整体实力进行规划。比如像清华、北大这样的学校,扩招150人或许不算什么,但对于一些中西部的“双一流”高校来说,扩招300人可能已经是很大的挑战。如果教育资源跟不上扩招的步伐,那么所谓的“教育公平”可能只是纸上谈兵。

扩招背后的焦虑:学历贬值还是竞争升级?

在社交媒体上,很多人对扩招的态度可谓是“冰火两重天”。一方面,有人觉得这是“千载难逢的机会”,尤其是对于那些家境普通的考生来说,扩招无疑让他们离名校更近了一步。另一方面,也有人担心,这种大规模扩招会导致学历贬值,甚至引发“研究生竞争白热化”。

但我们需要理性看待这个问题。学历的价值从来不是固定不变的,而是与社会需求息息相关。只要你能在某个领域找到自己的核心竞争力,扩招带来的竞争压力就不会那么可怕。相反,它可能会成为你成长的推动力。

而且,不要忘了,扩招并不意味着“水分增加”。从各大高校的表态来看,扩招的重点依然是高质量的教育供给。比如南京大学提出,要结合国家战略需求,新增100个名额用于新工科专业;中山大学更是将新增名额投向新兴交叉学科和国家紧缺领域。显然,这种扩招是有的放矢,绝不是“滥竽充数”。

机会与挑战并存,你准备好了吗?

扩招无疑是一把双刃剑。它既为更多考生提供了圆梦的机会,也对高校的教育质量提出了更高的要求。对于考生来说,这既是一次千载难逢的机遇,也是一次前所未有的挑战。如何在竞争中脱颖而出,如何在扩招中找到属于自己的位置,是每一个考生都需要思考的问题。

那么,扩招的背后,你看到了什么?是教育资源的优化,还是竞争的加剧?是名校梦的实现,还是教育公平的拷问?这场扩招风暴,究竟会给中国的高等教育带来怎样的变化?对此,你有什么看法?