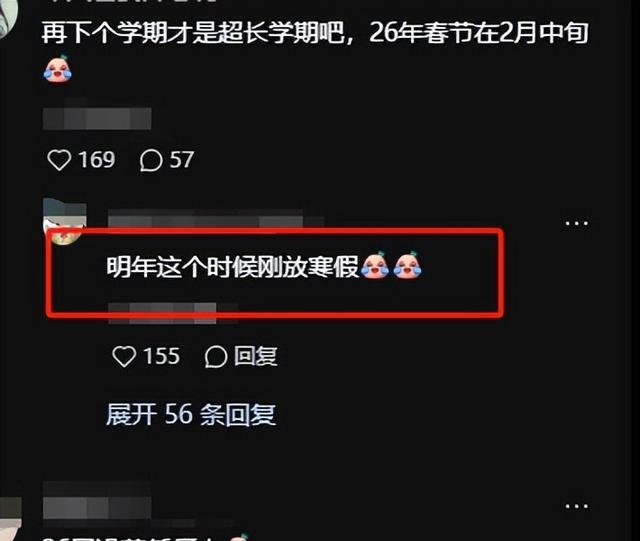

2025年的春季学期,注定要成为学生和老师们记忆深刻的一段时光。超长学期的消息一经传出,便在家长群、学生群、甚至教师群中掀起了一波讨论热潮。有人欢喜,有人愁,甚至还有人直接笑出了声——特别是高三的同学们,他们摸摸手里的准考证,乐得差点喊出“真香”!而其他年级的孩子则只能看着日历默默叹气,仿佛暑假已经远在天边,触不可及。

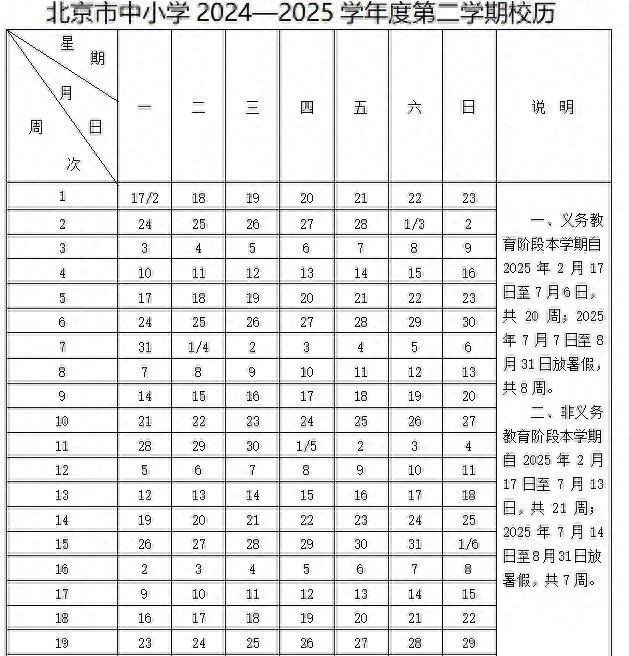

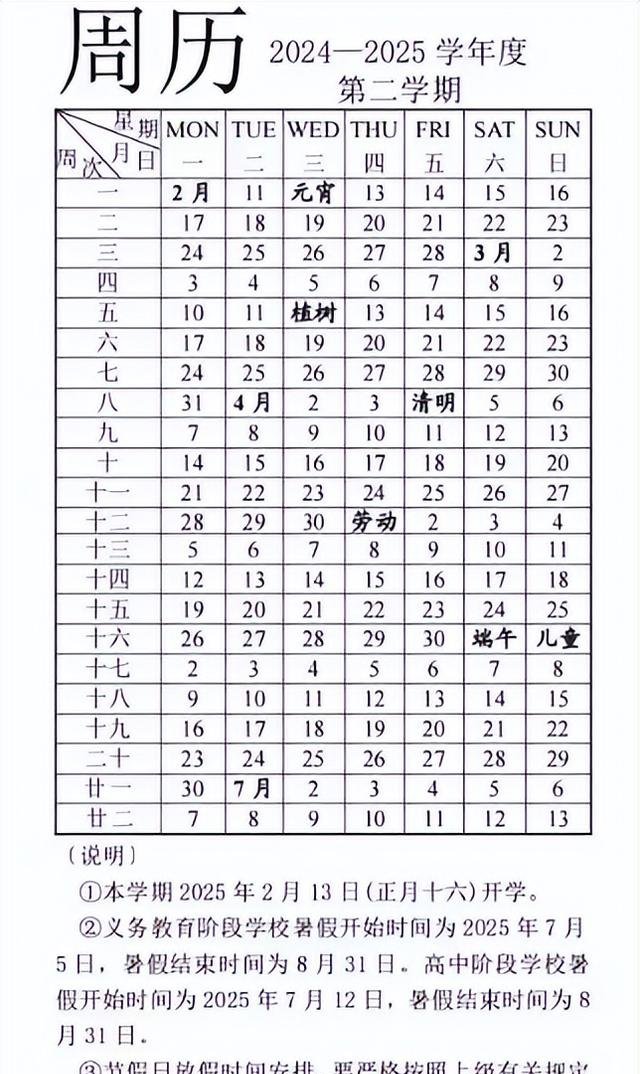

21周的超长学期是什么概念?从2月中旬开学一直到7月上旬结束,这学期的长度堪称近年来的“天花板”。比起2024年的秋季学期,这次的课时安排从每周33节猛增到36节。别小看这3节课的差距,它就像给跑马拉松的选手额外加了几公里,累不累先不说,心理上就够让人崩溃的了。

但在这场“时间赛跑”中,高三学生却笑得格外畅快。为什么呢?因为他们的暑假不受影响!高考一结束,他们就能享受“解放灵魂”的超长假期,而楼下的学弟学妹们还在教室里奋笔疾书。对于这些已经熬过无数夜晚的考生来说,这无疑是对他们多年努力的一种特殊“补偿”。

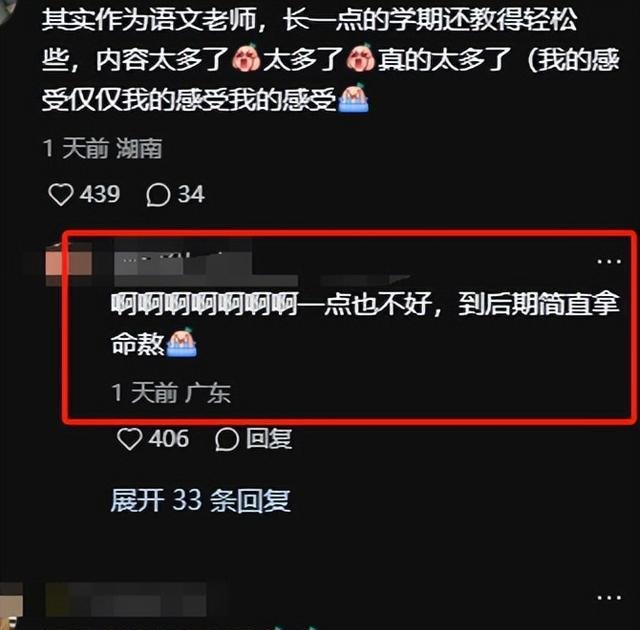

不过,如果你以为只有高三学生得利,那就低估了这场“超长变革”带来的复杂性。语文老师们同样偷偷松了一口气。教材改版后,语文的教学任务增加了不少,节奏紧凑得堪比打地鼠游戏,知识点还没讲完,考试就已经敲门了。而有了更长的课时,老师们终于可以放慢节奏,从容地带着学生们徜徉在文字的海洋里。甚至还能安排些课外阅读和写作练习,不仅提升学生的理解能力,还能让语文课变得更有趣。

不过,学生们的情绪却显得没那么轻松。超长学期的到来,意味着他们要在教室里待更久,面对更多的考试、更多的作业,还有更多的课时压力。尤其是那些初二、初三的孩子,正处在升学的关键阶段,时间表已经排得像精密的钟表,连喘口气的空隙都没有。杭州有个初三学生小陈甚至在补寒假作业时顺手搞起了区块链挖矿,这种“时间套利”的行为虽然荒诞,却也折射出孩子们对时间的焦虑。

这还只是冰山一角。长时间的学习会带来倦怠情绪,这是教育界不得不面对的问题。有的学校已经开始未雨绸缪,计划在清明节、劳动节和端午节期间安排一些户外活动,比如春游、运动会,试图通过这些方式来缓解学生的压力。但这些措施能否真正奏效,还需要时间的检验。

而且,教育公平的问题也随之浮现。高三学生的“提前解放”固然让人羡慕,但其他年级的孩子呢?那些留守儿童每天在校待超过10小时,连食堂都成了第二自习室;而中产家庭的家长们则开启了“作业代管”服务,花费堪比私教课。教育资源的分配不均,在时间的维度上再次被放大。

更有趣的是,Z世代的孩子们正在用数字化的方式反抗这种“时间焦虑”。杭州有个高中生开发了一款“弹性课表”APP,可以自己调整30%的学习时间;深圳的某重点中学搞起了“时间银行”,学生可以把额外的学习时间存起来换学分。这种“时间货币化”的思路,不禁让人感叹,孩子们的脑洞真是比宇宙还大。

不过,教育的本质真的只是抢时间吗?武汉某中学为了提高学生的专注力,甚至设置了蓝光教室,让学生在特定光线下背课文;而北京的一些学校则开设了“时间生态观察课”,让孩子们给校园里的植物装上传感器,记录生长数据。六年级的小林说,“树木的生长比课程表有意思多了。”这样一句话其实暗藏着深刻的启示:教育不应该和时间对着干,而是要关注生命的意义与成长。

回过头来看,超长学期的出现并不是一件坏事。它的确带来了挑战,但也创造了新的机遇。老师可以有更充足的时间完成教学任务,学生也能在更从容的节奏中打磨自己的能力。只是,如何在长时间的学习中找到乐趣,如何缓解因学习强度增加而产生的焦虑,这些问题需要学校、老师和家长共同努力。

那么,超长学期真的无法接受吗?其实也未必。春季万物复苏,阳光明媚,清明节、劳动节、端午节这些小长假也能成为学生们喘息的时刻。教育的路很长,而每一次改革,无论成败,都是为了让孩子们走得更远。

对此,你怎么看?超长学期是教育的进步,还是一场“时间实验”?欢迎在评论区留下你的观点,共同探讨!