在教育改革的大浪潮中,强基计划的热度持续攀升,俨然成了高考生升学路上的“香饽饽”。从2020年启动至今,这项政策从“冷遇”到“火爆”,吸引了无数学子的目光。可别觉得仅仅是因为降分录取的“甜头”,它身后的深层逻辑更值得细细琢磨。

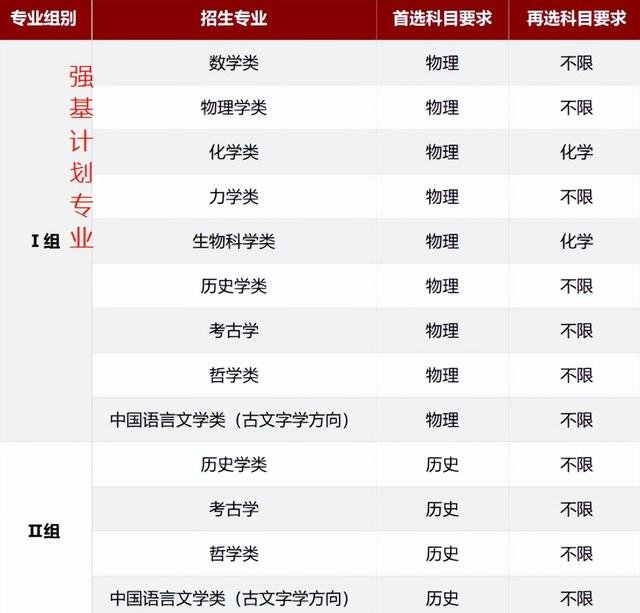

强基计划到底是啥?简单来说,它就是冲着基础学科人才去的。数学、物理、化学这些“传统冷门”,在强基计划的包装下突然变得炙手可热。你可能会问:“这些专业不是学习周期长、就业面窄吗?为什么还会有这么多人争先恐后地报考?”别急,这里头可大有文章。

第一,国家战略需求的升级,让这些基础学科成了“香饽饽”。还记得中美科技竞争的背景吗?高端芯片、人工智能、量子计算等领域的“卡脖子”问题,背后靠的就是数学、物理等基础学科的突破。强基计划的定位已经从“替代自主招生”升级成了“为国家战略服务”的人才培养工程。换句话说,这些专业冷是冷,但它们站在了科技发展的风口浪尖上。

第二,培养模式的优化,让强基计划看上去更有吸引力。免试攻读硕博的机会、专项科研经费支持、导师制培养模式……这些都是强基计划的标配。你想想,本科就能享受这些资源,谁不心动?更重要的是,强基计划学生往往还能接触学科交叉领域,比如“数学+人工智能”“物理+芯片设计”,这职业发展路径一下子就宽了。

第三,社会观念的转变,也推动了强基计划的“走红”。以前一提到基础学科,很多人会觉得“前途渺茫”,但现在不一样了。基础学科的毕业生在高端制造、量化金融等领域展现出了巨大价值。尤其那些数学物理背景的学生,进入算法、量化投资等行业后,薪资待遇可不比互联网大厂低。

当然,强基计划的火爆背后,不仅仅是政策的推动,高校和中学的联动也起了不小的作用。高校方面,强基班的培养资源倾斜明显,从顶尖师资到小班化教学,都是普通专业无法比拟的。而且,强基计划还设置了灵活的退出机制,学生可以转入普通班或者辅修热门学科,这无疑缓解了家长们的顾虑。中学方面,五大学科竞赛和强基计划挂钩后,很多学校都开设了专项辅导班,学生从高一就开始规划强基路线。

不过,凡事都有两面性。强基计划火爆的同时,也暴露了一些问题和挑战。首先是功利化倾向。很多学生报考强基计划,可能只是为了“名校光环”,对基础学科本身并没有兴趣。这样的学生即使进入强基班,也未必能坚持下去。人文基础学科的吸引力依然偏低。虽然强基计划中也包括历史、哲学等专业,但这些专业的报考人数和理工科相比还是小巫见大巫。

所以,强基计划的火爆,其实是国家需求和个人利益的双赢结果。它让基础学科从“冷板凳”变成了“快车道”,既符合国家战略,又满足了学生追求名校和高性价比职业发展的需求。但问题是,强基计划能否真正选拔出热爱基础科学的人才?它是否会因为功利化倾向而背离初衷?

再看看2025年的强基计划,似乎正在走向“更大、更强”。招生规模可能进一步扩展,甚至一些非985的“双一流”高校也有望加入试点,这无疑会让强基计划的覆盖面更广。从招生专业来看,交叉学科的比例也在加大,比如“生物医学工程”“量子信息科学”等前沿方向可能会出现在招生简章中。选拔模式方面,校测的权重可能进一步加大,竞赛背景虽然仍有优势,但科研潜力展示的作用会更加突出。

对于考生来说,这无疑是机遇和挑战并存的局面。想要在强基计划中脱颖而出,单靠高考成绩显然不够。学科竞赛、科研实践、学术素养……这些都将成为加分项。而且,强基计划的录取竞争越来越激烈,2025年报名人数可能突破200万,但实际录取率不到1%,这意味着每一位考生都需要精准定位,合理规划。

当然,强基计划的未来仍有很多不确定性。它能否真正解决基础学科人才短缺的问题,还需要时间的检验。对于考生和家长来说,选择报考强基计划之前,不妨多想想:自己是否真的热爱这些学科,是否愿意为此投入时间和精力?毕竟,强基计划的路虽然宽广,但对每一位考生来说,能走多远,最终还是要看自己。

那么问题来了,面对强基计划的持续升温,你会选择“迎风而上”,还是“独善其身”?你觉得强基计划是国家战略的成功尝试,还是一种短期的“名校捷径”?欢迎在评论区留下你的看法,一起聊聊!