梁启超,这位近代中国的伟大思想家、维新派的代表人物,以及振聋发聩的《少年中国说》的作者,一生极具传奇色彩。

但命运却给他开了一个恶作剧,病魔、手术、和那些无法挽回的遗憾,在他生命的最后岁月里,悄然降临。

即便如此,这位坚韧不拔的民族英雄,依然未放弃心中的深情与遗愿——在死后,他希望与相濡以沫一生的妻子合葬。

那么,梁启超的一生曾有过怎样光辉又坎坷的故事?

从寒门弟子到变法领袖

从寒门弟子到变法领袖1873年出生于清朝末年的梁启超,生长在一个贫寒的家庭,家道中落,经济拮据,但是这样的命运却也未能掩埋住他的光芒。

自幼,他便显露出与众不同的才智。

年幼时,梁启超的祖父便严格要求他刻苦读书,四岁就开始学习读书写字,到八岁时,他已经能够熟练地背诵《四书五经》,并且写得一手好字。

这种严格的家庭教育为他的日后成就奠定了基础,他并非天生富贵,却注定要在中国历史的舞台上,扮演一个举足轻重的角色。

12岁那年,梁启超已经是乡里知名的少年才子,他才华横溢、备受称赞。

1890年,梁启超参加了北京的会试,起初他意气风发、胸有成竹,但不想命运却给他了沉重的一击。

他并未能如愿以偿地拔得头筹,反而落选了,但是这次失败并没有将他击垮,反而让他沉入了深思,他不再满足于个人的前途,而是将目光投向国家和民族的未来。

他开始广泛阅读西方书籍,不断学习西方的先进思想和制度,想要以此来拯救整个国家。

他结识了康有为,并且与其一起进行政治尝试,但最终还是失败了。

最后梁启超和众多志同道合者一起被迫流亡日本。

流亡日本的岁月,梁启超并没有停下自己思想的脚步,他写下了大量的文章,宣扬变法与自我革新的必要性。

他的学识与见解,也逐渐让他在维新派中声名鹊起。

病魔缠身

病魔缠身然而,从1924年起,梁启超的身体开始出现严重的不适,他在疾风骤雨般的政治和学术生活中已然走到了中年,过度的劳累与压力早已悄悄埋下了病根。

最初,梁启超并没有太在意这些微小的身体信号,尤其是那逐渐加重的尿血症状。

那时,他还沉浸在日复一日的工作中,继续写作、思考、与各方精英交流。

他为国家的未来焦虑,为自己未能实现的理想感到无尽的遗憾,所有的精力都投入到了学术与政治的漩涡中,而对自己身体的忽视,逐渐带来了致命的后果。

随着时间的推移,病情逐渐加重,他的身体开始变得越来越虚弱,尤其是那频繁出现的尿血症状,让他不得不正视自己的身体状况。

梁启超曾试图采取传统的中医治疗方法,依赖自己的老朋友萧龙友,享有盛名的中医名师,希望通过草药疗法来调养身体。

可几剂药物下肚后,病情并没有得到缓解,反而愈加严重,那时的梁启超,终于明白,问题比他想象的要复杂得多。

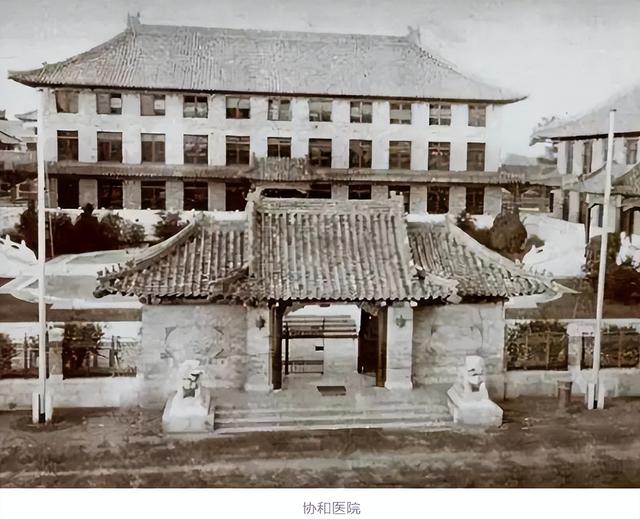

最终,在家人的坚持下,梁启超同意前往北京的协和医院接受西医的检查,医院的技术虽然相较现代来说还显得稚嫩,但当时已经能够通过X光检查出身体的异常。

梁启超的右肾被检查出有一个黑点,医生怀疑那可能是肿瘤。

在一番权衡后,梁启超决定接受手术,尽管他内心充满了对西医的抵触。

他从小便受传统文化影响,认为“身体发肤,受之父母”,这种开膛破肚的手术是他无法轻易接受的。

但在无奈中,梁启超还是同意了,医生建议切除右肾,这看似是唯一的办法。

可是这场手术不仅没有帮助他恢复健康,反而让他感受到更深的痛苦,手术后,梁启超的身体没有明显好转,尿血症状依然存在,身体的虚弱和疲劳感逐渐加剧。

几乎每一项治疗都像是徒劳无功,而梁启超每次检查后都感到深深的失望。

这时候,医院中的其他医生开始提出不同的治疗建议。

有医生认为他口腔中的健康牙齿可能是病情加重的原因,决定为梁启超拔除七颗牙齿。

在梁启超生命的最后时光里,他已经无法再像往昔那样自由地言语和行动,手术的折磨、拔牙的痛苦、长时间的病床折磨,渐渐剥夺了他表达思想的能力。

他的语言已经无法发出声音,连最基本的沟通都变得异常困难,尽管如此,梁启超的内心却依然波澜壮阔,心中仍有无数话语想要倾诉。

面对着周围关心他的家人,他依然尽力用眼神和微弱的动作表达着自己的想法。

每一次,眼中的坚定和情感都显露无遗,仿佛他那已经虚弱的身体,并不能束缚住他内心的力量。

他临终前的遗愿是想和自己的原配夫人李蕙仙合葬在一起,1929年1月19日,梁启超去世。

临终前的遗愿

临终前的遗愿李蕙仙,这个在梁启超人生中扮演着至关重要角色的女人,不仅是他事业的支持者,更是他生活中的坚强后盾。

她出身于官宦世家,家境优越,但她毫不介意与梁启超这位贫困的书生结为夫妻,愿意将一生与他相托。

她的品德、智慧和无私的奉献,深深打动了梁启超,让他感到自己一生的奋斗,背后始终有着这样一个默默支持的女人。

他们的婚姻,虽然一开始并不显得浪漫与耀眼,但却充满了相濡以沫的真情。

在梁启超频繁的奔波与动荡中,李蕙仙始终如一,默默承担着家庭的重担,她不仅在梁启超生活的每个细节上给予支持,还在他心灰意冷时,给了他无尽的安慰与鼓励。

在梁启超的政治理想受到重挫、戊戌变法失败、他被迫逃亡日本时,李蕙仙始终没有离开过他。

她带着家人躲避战乱,甚至亲自管理起梁家的一切事务,不让他因遥远的家乡而分心。

尽管梁启超在事业上曾有过高光时刻,拥有过极高的声望和名誉,但他始终觉得自己在李蕙仙面前是一个亏欠的丈夫。

他清楚地知道,在自己所追求的事业与国家变革的道路上,李蕙仙为他牺牲了太多。

在他流亡海外的那些日子里,李蕙仙在国内一人肩负起家庭的重担,照顾孩子,处理家事,甚至为他的事业不断奔波。

她的奉献和付出,深深刺痛着梁启超的内心,令他每每想起都感到无尽的愧疚。

1924年,李蕙仙却因乳腺癌去世,梁启超的世界彻底崩塌,那些曾经的共同奋斗、一起度过的艰难岁月,似乎在那一刻都消失了。

他写下的《祭梁夫人文》表达了他对妻子深沉的悼念和无尽的歉疚。

对于梁启超来说,李蕙仙不仅是妻子,她还是他生命中的朋友、知己与战友,是他所有理想与抱负的支持者。

她的离去,仿佛带走了他所有的力量和动力。

在他后来日渐衰弱的日子里,病床上的他开始不再为国家和事业而焦虑,反而更多地开始回顾与李蕙仙共同度过的那些岁月,回想起她对他无微不至的关怀、她为他付出的所有一切。

在这段濒临死亡的日子里,他把所有的感情和思绪都转化为一个深刻的愿望:希望自己能够与李蕙仙永远在一起。

他对自己在世时的愧疚与未尽的爱,终于在临终时找到了一个安放的地方——他希望与李蕙仙合葬,一起长眠,永不分离。

尽管面临着生死的抉择,他却显得从容不迫,即便在失去语言能力后,他依然传达出了自己对国家、对社会的关怀。

他希望中国能够走向更加现代化的道路,希望更多的年轻人能够承担起国家的重任,继续推进社会的进步与变革。

这份心愿,或许正是他一生奋斗的最终目标,尽管未能亲眼见证自己的理想成真,但他心中对中国未来的希望,从未动摇。

他没有像许多英雄那样在死前发出惊天动地的誓言,也没有因自己未竟的事业而表现出过度的悔恼或愤怒。

相反,他平静地接受了命运的安排,宽容地面对过去的失败和遗憾。

梁启超的去世,并没有让他的思想和精神消失。

相反,他的宽容与理性,他那份对于人生和死亡的深刻理解,成就了他不朽的精神遗产。

他的死亡,或许是这位伟大思想家最后一次超越自我,超越时代的表现。

他的一生,历经坎坷与折磨,最终以一种超脱世俗的方式走到了终点,而他那不屈的精神,永远活在世人的记忆中。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!