在2009年的高考中,一位来自四川的考生黄蛉,以一篇与众不同的作文在全国范围内引起了轩然大波。

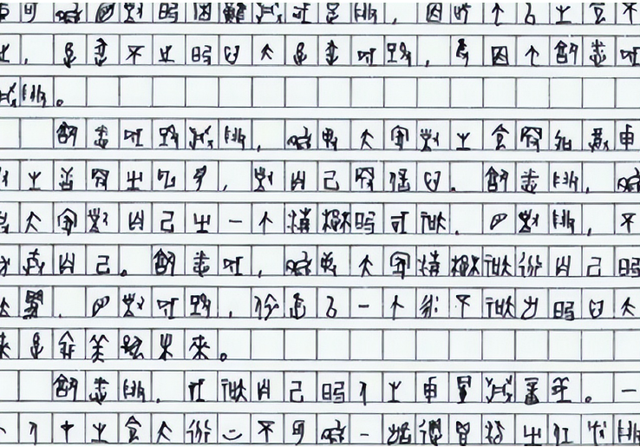

这篇作文并非是因为内容深刻或情感动人,而是因为它全篇用甲骨文书写。

甲骨文距今已有三千多年历史,几乎没有人能够流利地读懂它,更不用说用它来完成一篇高考作文。

因此,黄蛉的举动让他瞬间成为媒体和公众关注的焦点,而这篇“甲骨文作文”也让他得到了四川大学的破格录取。

只是,黄蛉的导师对此却宁愿辞职也不教他。

那么,写出“甲骨文作文” 的黄蛉,为何会被导师拒绝教?

黄蛉的成长

黄蛉的成长1989年,黄蛉出生在四川省绵阳市盐亭县的一个普通家庭。

黄蛉的父母从小便为了生计四处奔波,经常在外地工作,只留下他和祖父母一起生活。

在这样的环境下,黄蛉不喜欢和其他孩子一起玩耍,而是更喜欢独自一人沉浸在自己的世界里。

他的兴趣范围也远超出同龄人对课本之外的了解,尤其钟情于中国的古典文学和佛经。

每天放学后,其他孩子或嬉笑打闹,或在球场上奔跑,而黄蛉则会一个人坐在教室的一角,低头默默翻阅那些充满神秘色彩的古老文字。

但这样的独特兴趣在周围同学的眼中,却显得有些奇怪,每当黄蛉在课堂上拿出一本《论语》或者《佛经》,总会引来同学们的窃窃私语和嘲笑。

在他们看来,黄蛉不过是装作博学罢了,读那些古籍似乎只是为了显示自己的与众不同。

而黄蛉则从不在意这些声音,他沉浸在自己的世界里,享受着和文字为伴的孤独。

随着年龄的增长,黄蛉的兴趣逐渐发展得更加深广,尤其对古代文字的研究愈加浓厚。

进入初中后,他开始接触到更多古代文学的经典,也开始对文言文产生了浓厚的兴趣。

文言文的阅读理解在同学中成了他的强项,他不仅能在考试中轻松拿到高分,更能深入理解其中的文化内涵,他的才华逐渐为同学们所认可,甚至成为了一些同学请教的对象。

另外,在一次偶然的机会中,黄蛉翻阅了一本记录甲骨文的书籍,首次接触到这个源自原始社会的古老文字。

对于大多数人来说,甲骨文是一个几乎已被遗忘的文字体系,而对于黄蛉来说,甲骨文不仅是古老文化的体现,它更是一把打开历史大门的钥匙,让他能够触及到中国文明最初的脉络。

从那一刻起,黄蛉便对甲骨文产生了难以抑制的兴趣,他开始寻找所有可以接触到的关于甲骨文的资料,不仅在书本上研究,更通过网络与一些学者和专家进行交流。

他将时间几乎都花在了研究古文字上,课余时间几乎全被这些文字所占据,他的其他学科成绩虽然一般,但对甲骨文的钻研却令他充实并自信。

在这个过程中,许多人无法理解他为何要花如此多的时间在一个如此“冷门”的领域,但这一切对黄蛉来说并不重要,因为他知道,自己已经找到了真正热爱的事物。

也正是这份对古文化的深深热爱,成就了黄蛉的独特之处,也为他后来的“甲骨文作文”埋下了伏笔。

“甲骨文作文”

“甲骨文作文”2009年的高考,黄蛉复读了一年后,怀着紧张和忐忑的心情再次走进了考场。

对于他来说,语文这一科目,无疑是最具挑战性和最具自我表达空间的,尤其是作文。

同时,他心中升起一个大胆的念头:这一次,他要用甲骨文来写作文,来表达自己对传统文化的热爱和理解。

他知道,这个决定或许会让他面临巨大的风险,甚至可能导致他的高考成绩直接受损。

因为甲骨文对于绝大多数阅卷老师来说,无疑是一种完全陌生的文字形式,即使他写出的作文内容深刻、富有创意,但谁能理解甲骨文中的那些字形和符号呢?

但黄蛉还是决定这么做,他相信这就是他与众不同的地方,是他能够在这场千军万马的考试中脱颖而出的唯一方式。

就这样,黄蛉把自己的思绪凝聚成文字,动情地写下了那篇用甲骨文书写的800字作文。

然而,最终,黄蛉的这篇作文得到的分数仅为6分,远低于及格线。

对于这结果,黄蛉并未感到太多的意外,在他心里,他早已做好了最坏的打算,因为他知道,自己的选择并不被大多数人理解。

不过,正如他所预料的那样,这篇甲骨文作文却意外地引起了媒体和公众的广泛关注。

无数的新闻报道和讨论文章开始涌现,大家纷纷对黄蛉的大胆行为表示惊讶和敬佩。

有人认为他是一位“异想天开”的天才,认为他对传统文化的热爱和创意的表达值得鼓励;

但也有人认为,他的行为过于冲动,是对高考作文规则的一种挑战,是一种不理智的哗众取宠。

在这些评价中,既有赞赏,也有批评,但不可否认的是,黄蛉用自己的方式抓住了公众的注意力,成为了那一年高考中最引人注目的存在。

与此同时,正当他准备接受现实,面对这次考试的失败时,四川大学锦城学院向他伸出了橄榄枝,向他发出了破格录取的通知。

学校看中了黄蛉在甲骨文方面的天赋,认为他的特殊才能值得被培养,并为他提供了一个更大的平台。

破格录取

破格录取当黄蛉收到锦城学院的录取通知书时,内心的欢喜仅仅维持了片刻,随之而来的却是对未来深深的迷茫。

在决定接受录取并进入川大的同时,黄蛉开始意识到,自己即将步入一个全新的学术环境。

而这个环境并不像他所设想的那样充满期待和机遇,反而充满了巨大的挑战和不确定性。

果然,进入四川大学锦城学院的黄蛉,学术路途并未像想象中那般顺利,反而在这片被众多优秀学子环绕的学术殿堂中,他感到自己如同一个局外人。

他依旧保持着对甲骨文的浓厚兴趣,却不清楚自己能在这里得到怎样的学术成长,周围的同学对他的了解有限,甚至对于他所学的古文字兴趣也并不高。

因此,刚进入川大的时候,黄蛉的确感受到了一种强烈的失落感。

而且,别人对他的大部分关注,并没有来自学术上的认可,而是源于他那个“甲骨文考生”的标签。

这种身份的重压让黄蛉感到自己并没有真正融入这所学校,反而像是一个带着孤独面具的“外来者”。

此时,黄蛉的导师何崝教授走进了他的生活。

导师的辞职

导师的辞职何教授是一位已退休的历史文化学者,年纪虽然较大,但仍然充满了对古文字研究的热情。

作为黄蛉的指导教师,何教授最初的态度充满了期待,他认为黄蛉拥有非凡的天赋,对甲骨文的理解和研究不容小觑。

何教授也曾多次表示,黄蛉的甲骨文基础出色,凭借他的天赋和对古文字的独特理解,若能在学术上深耕,定能有所成就。

然而,随着教授和黄蛉的接触日益增多,何教授渐渐发现了问题的根源。

在课堂上,黄蛉虽然能熟练地运用甲骨文并能将复杂的文字翻译出来,但这些能力更多体现在记忆和技术层面,而非深入的思考与分析。

黄蛉的学习方式,更像是一种表面上的掌握,他在面对甲骨文中的深层次意义和历史背景时,总是显得有些力不从心。

何教授希望黄蛉能通过更多的研究和讨论,逐渐深入挖掘这些文字背后的历史、哲学和文化价值,但黄蛉始终未能跳出“记忆”和“复述”的局限。

这种学术上的瓶颈逐渐让何教授感到困惑和失望,黄蛉对古文字的掌握虽然深入,但他缺乏对学术研究的全面理解和严谨的思维方式。

更重要的是,黄蛉的急功近利的态度和自信过度的表现,令何教授感到他并没有真正站在学术的深水区去探索,而是停留在对知识的表面理解上。

每当何教授试图引导他去思考甲骨文背后的复杂性和深邃性时,黄蛉的回应总显得过于简单和直白。

这种浅尝辄止的学术态度,让何教授渐渐失去了继续指导他的信心。

有一次,在讨论甲骨文中一篇古老铭文的含义时,何教授特意提出了一个问题,要求黄蛉结合历史背景和文化内涵,分析这段铭文的深层意义。

但黄蛉却仅仅从字面上进行了解释,甚至没有提出任何历史背景的分析。

当何教授再次提问时,黄蛉将自己对这段文字的理解归结为“简单的翻译和背诵”,并表示这些文字的意思对他来说已经非常清楚。

何教授看到这一幕,心中不禁产生了更深的担忧:黄蛉的才华,虽然在记忆力和对字形的掌握上无可挑剔,但他缺乏从学术角度进行思考和深入分析的能力,这对于一名学者来说,显然是一大劣势。

随着时间的推移,黄蛉的学术瓶颈越来越明显,而何教授的失望也愈发加深。

2011年,在一次与黄蛉的深谈后,何教授做出了一个艰难的决定——他向学校递交了辞职信,决定结束对黄蛉的指导工作。

他认为,黄蛉尽管拥有卓越的甲骨文天赋,但若无法真正理解学术研究的深度与内涵,他的才能将无法得到充分的发挥,而他的学术生涯将会停滞不前。

随着何教授的离开,黄蛉在川大的学术道路变得更加迷茫和孤独。

但何教授的离去,虽然是一次重大的打击,它也让黄蛉更加深刻地认识到,真正的学术不仅仅依赖于天赋,更需要脚踏实地的努力和不断地思考。

与此同时,关于黄蛉的报道也没那么多了,而他之后毕业后从事了相关工作还是改行了大家也无从得知。

只能说,黄蛉是幸运的,得到了伯乐的赏识,但真正的想要在深耕其实还是得靠自己,否则一切都是繁华一场。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!