在朝鲜战场上,志愿军为何会陷入重围?毛泽东向彭德怀提出了什么策略?当时,志愿军面对的是装备精良的联合国军,形势十分严峻。毛泽东建议采取灵活机动的战术,避免与敌军正面硬碰硬,而是通过迂回包抄,寻找战机。彭德怀根据这一思路,调整了作战计划,试图利用地形和夜战优势,对敌军进行分割包围。然而,由于情报不足和敌军的快速反应,志愿军在执行过程中遭遇了意想不到的困难,最终导致部分部队被敌军反包围。这一事件反映了当时战场上的复杂性和指挥决策的挑战。

1950年6月,在苏联的默许下,北朝鲜向南朝鲜发起了统一战争。凭借周密的准备,朝鲜人民军在初期取得了一系列胜利,迫使南朝鲜军队不断后撤。

尽管有少量美军支援,南朝鲜军队仍节节败退,最终被逼至釜山附近。面对局势恶化,美军和南朝鲜军队濒临被赶入大海的险境,美国方面终于按捺不住,决定采取行动。

麦克阿瑟指挥联合国部队,利用潮汐变化,在仁川实施了一次大规模的两栖登陆行动。由于之前战斗过于激烈,北朝鲜军队的侧翼和后方几乎没有任何防御准备。

联合国军凭借强大的海空力量实施登陆作战,成功切断了人民军的防线。面对这一突如其来的打击,人民军阵脚大乱,无法有效组织抵抗。在联合国军先进装备的压制下,人民军被迫不断后撤,战局迅速恶化。

由于美军在仁川发动突袭,北朝鲜军队遭受重创,兵力折损过半,之前部署的军事资源也几乎耗尽。随后,首都平壤很快被攻占。

麦克阿瑟并未止步,而是持续向北推进,攻势愈发猛烈,最终直逼鸭绿江畔。

尽管中国政府多次发出严正警告,美国方面却置若罔闻。他们不仅派遣第七舰队进入台湾海峡,更变本加厉地对我国丹东等地实施空袭,将冲突直接延伸至中国境内。

美国的战略意图十分明显,试图通过朝鲜作为跳板,进而向中国发动攻势,以此攫取我国在解放战争中取得的胜利果实,企图使我国再次陷入由反动势力统治的旧时代。

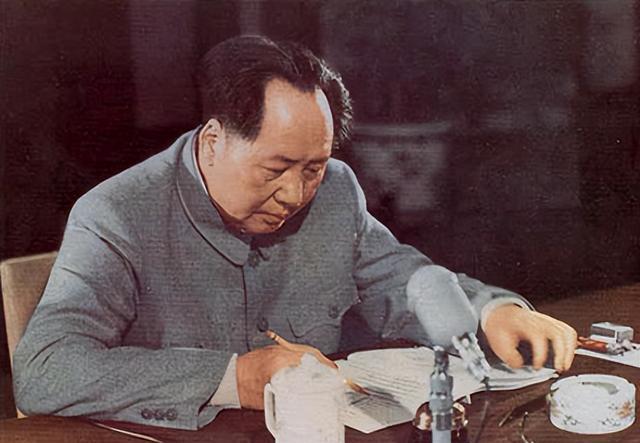

面对美国的战略图谋,我们绝不会妥协。即便当时国家经济困难,以毛泽东为核心的党中央果断决策,组建了中国人民志愿军,并由彭德怀率领前往朝鲜参战。

明知前方危险重重,依然勇往直前。1950年10月19日,中国人民志愿军悄然越过鸭绿江,投入朝鲜战场。

尽管我们对自身实力充满信心,但美国作为全球军事力量最强的国家,其战斗力确实不可轻视。因此,我们选择了隐蔽的方式进入朝鲜战场,旨在通过前几场战斗达到突袭敌军的效果,从而有效打击对手。

根据志愿军司令部的精心安排,志愿军进入朝鲜仅仅六天,就与联合国军队发生了首次冲突。

志愿军凭借周密的部署,成功对联合国军发动了突袭。尽管首场战役存在一些不足之处,但依然取得了显著成效。这场胜利让一向自负的麦克阿瑟首次尝到了失败的滋味。

麦克阿瑟依然固执己见,坚信志愿军的胜利只是依靠突袭,甚至扬言圣诞节前就能凯旋而归。然而,志愿军连续几次重击,迫使他节节败退,现实无情地提醒他:别再沉溺于幻想,认清形势才是关键。

中国人民志愿军在朝鲜战争初期发动的四次大规模军事行动取得了显著战果。在这场战争中,美国军队遭遇了自二战结束以来最为严重的挫败。即便像美国陆军第一师和骑兵第一师这样的精锐部队,也在这场战役中遭受重创,这在美国近现代军事史上都是极为罕见的情况。

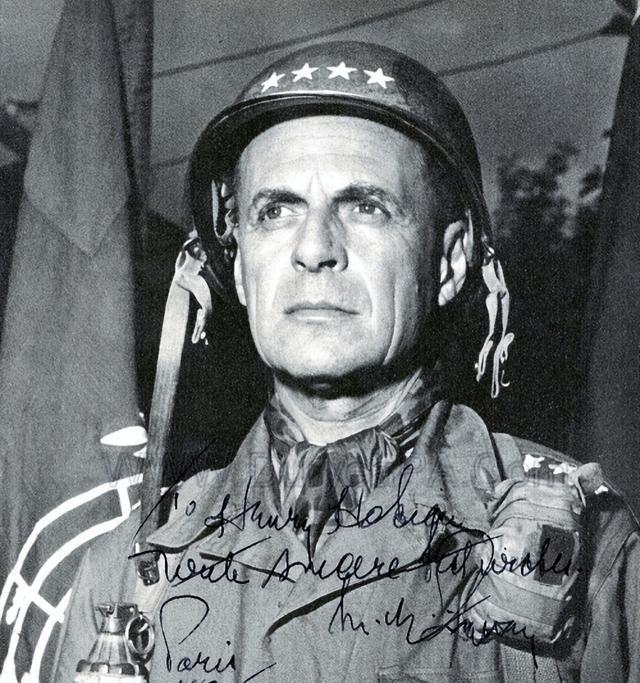

第八集团军的指挥官沃克在撤退途中,因韩军卡车失控而丧生。连续的战场挫败令美国颜面尽失。

尽管麦克阿瑟在战场上的表现无可挑剔,美国政府仍然决定解除他的职务,转而任命李奇微接替沃克,担任第八集团军的指挥官。这一决策表明,无论个人成就多么辉煌,军队领导层的调整始终基于更广泛的战略考量。李奇微的上任,反映了美国在朝鲜战争中对指挥结构的重新评估和调整,以确保军事行动的有效性和连贯性。这一变动不仅是对麦克阿瑟个人职业生涯的一个转折点,也是美国军事战略在关键时刻的一次重要调整。

李奇微在一定程度上算是麦克阿瑟的徒弟,既然师傅都吃了败仗,他这个徒弟又能搞出什么名堂?

原本默默无闻的李奇微,却险些让志愿军遭遇重大挫折。

麦克阿瑟被解除职务后,李奇微接替了他的位置。这位看似资历平平的美军将领,通过研究志愿军的战术,几乎使志愿军的努力付诸东流。李奇微的接任,虽然起初不被看好,但他对志愿军战术的深入理解和巧妙运用,使得战局发生了显著变化。他的策略和执行力,差点让志愿军的优势化为乌有。李奇微的上任,不仅改变了美军的作战方式,也对志愿军构成了极大的威胁。他的成功,证明了战术创新和对手研究在战争中的重要性。

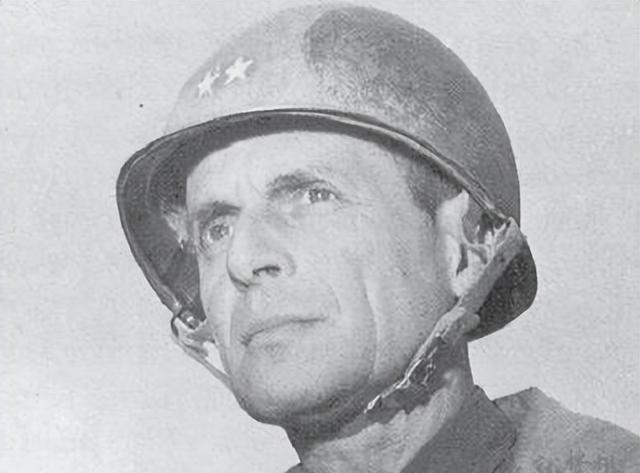

李奇微于1895年出生在美国弗吉尼亚州。他17岁时从西点军校毕业,这是美国一所著名的军事学院。毕业后,他以陆军少尉的身份开始了他的军事生涯。

李奇微早期在美军服役期间,由于部队调配需求,曾辗转多个地区任职。然而,他实际参与的战斗行动并不多,因此并未立下显著的军功。

李奇微的军旅生涯一直稳步推进,他定期前往军事院校进修,随后返回部队获得晋升。1939年,他担任了陆军参谋部作战计划处的参谋职务。

朝鲜战争打响后,中国志愿军参战,连续几场战役打得联合国军连连败退,连美军第八集团军司令沃克也在撤退途中丧命。为了填补沃克的空缺,李奇微被紧急调来接任。

与他的导师麦克阿瑟相比,他的军事成就或许不那么耀眼,但他却因不受历史包袱的束缚,在战场上表现得异常务实。他从不夸夸其谈,而是专注于深入分析之前几次战役失利的具体原因。

当时联合国军的情况真是让人哭笑不得。作为总司令,麦克阿瑟的自负程度令人咋舌。然而,即便遭遇了数次惨败,整个军队中几乎看不到有高级将领愿意认真总结失败原因。这种不思进取的态度,实在令人费解。

李奇微接手职务后,仔细研究了之前与志愿军交战的历史资料。他注意到一个明显的规律:志愿军的每次战斗行动,从开始到结束,通常不会持续超过七天。

一旦预定的时间节点到达,即便战场形势依然有利,志愿军部队也会果断执行撤离命令。这种严格的战术纪律体现了志愿军对整体战略部署的高度服从,即便在局部战场上占据优势,也会为了全局考虑而主动放弃眼前的战机。这种作战风格反映了志愿军注重整体协同、坚决执行命令的军事作风,在朝鲜战场上形成了鲜明的战术特点。

李奇微推测,志愿军的后勤保障可能存在问题,他们的作战物资主要依赖脆弱的补给线以及士兵个人携带,而七天可能是志愿军后勤支援的最大时限。

在确认这一情况后,李奇微立即指示第八集团军在实际战斗中验证他的推测,结果完全符合他的预期。

我军在后勤供应方面一直存在短板,这一弱点被李奇微敏锐地捕捉到了。他不仅发现了问题,还将其作为美军制定作战策略的核心依据。基于这一关键信息,美军有针对性地调整了战术部署,将我军后勤保障的不足作为突破口,制定了相应的作战方案。

志愿军指挥部很快就意识到,李奇微这个对手不简单,比预想的要棘手得多。然而,更糟糕的情况还在后头。之前志愿军在四次战役中痛击麦克阿瑟,打得联合国军节节败退,几乎毫无招架之力。可正是这种强势的进攻,反而带来了意想不到的麻烦。

面对战局不利,美国果断撤换了傲慢的麦克阿瑟,转而启用在第八集团军表现突出的李奇微。这一人事变动意味着志愿军将迎来一位强劲的对手,战事将变得更加棘手。李奇微的上任无疑给志愿军带来了新的挑战,局势因此变得更加复杂。

李奇微清楚美军在装备上远超志愿军,这是他最有利的条件。摸清志愿军的软肋后,他迅速制定作战计划,企图一举击溃我军。

过去美军打仗主要依赖火力压制,很少讲究策略。然而,李奇微在与中国志愿军交手后,发现对方运用战术迂回相当出色。他立刻把这一招搬到了自己的战术体系中。

李奇微琢磨着,美军机械化程度高,机动性强,行动速度远超志愿军。他决定利用这一优势,采取迂回包抄的战术来对付对手。在他的指挥下,联合国军迅速调整部署,试图以己之长克敌之短,针对志愿军的弱点展开攻势。

这一战术几乎让志愿军陷入绝境。

在经历多场战斗后,联合国军部队编制严重受损,李奇微决定对剩余兵力进行重组,将分散的部队重新整合为一个整体。

李奇微察觉到志愿军缺乏重型攻坚装备和机械化运输手段,因此他采取了分散防御的策略。他将整个战线划分为多个关键据点,并在这些战略要地构筑了坚固的防御工事。通过这种方式,他有效地利用了己方的优势,弥补了对手在火力与机动性上的不足。这种部署不仅增强了防御的稳定性,也为后续作战提供了有利条件。

志愿军若不攻克这些关键阵地,无论从哪个方向发起攻势,都会面临严重阻碍,甚至可能被敌军包抄后路。这些战略要地的控制权直接关系到整体战局的走向,一旦失守,部队的行动将处处受限,陷入被动。因此,夺取这些据点不仅是进攻的前提,更是确保战场主动权的关键所在。

如果志愿军选择在这些位置作战,美军很可能利用其机械化优势实施包围战术。这种打法会让志愿军陷入被动防御的局面,无法发挥机动灵活的作战特点。美军的装甲部队和空中支援可以快速调动,对志愿军形成合围之势,切断其补给线和撤退通道。这种情况下,志愿军将面临被分割包围的风险,难以组织有效反击。美军的火力优势和机动能力在这种阵地战中会得到充分发挥,给志愿军造成巨大压力。

在国际局势紧张之际,部分立场摇摆的国家试图干预,试图促使中国停止行动。与此同时,中美之间的谈判迹象初现。为了在国际政治舞台上占据更有利的位置,军事行动不得不配合政治策略的需要。

在志愿军战斗力接近极限的紧要关头,第五次战役终于全面展开。此时,部队已经承受了巨大的压力,但仍毅然投入这场关键的战斗。这场战役的启动,标志着战局进入了新的阶段,也考验着志愿军的最后一道防线。尽管面临严峻挑战,部队依然选择迎难而上,展现了顽强的战斗意志。

当志愿军发起攻势时,李奇微采取了与前司令官截然不同的策略。他意识到志愿军的后勤补给已接近崩溃,因此不再执着于固守某个据点。相反,他决定借鉴志愿军的作战方式,采用灵活机动的战术,通过快速穿插来打乱对手的部署。

在之前的几场战斗中,志愿军采用的这种打法让美军吃了不少苦头,同时也给李奇微好好上了一课。

要达成穿插战术的胜利,设置诱敌深入的圈套是关键。李奇微果断下令部队有序后撤,利用联合国军的机械化装备优势。当志愿军发起攻势时,联合国军稍作抵抗后便迅速撤离。

志愿军持续向前推进,尽管每天都在取得胜利,却始终无法追上联合国军机械化部队的机动速度。面对敌军依靠汽车运输的快速转移能力,我军虽然步步为营、节节胜利,但在行军速度上始终处于劣势。这种机动性上的差距,使得志愿军即便在战术层面屡屡得手,也难以在战略上实现对敌军的完全压制。

在前几场战斗中我们取得了胜利,加上第五次战役刚开始时联合国军连续后撤,导致我们一度误以为对方已经无法继续坚持。

尽管从人数上看,志愿军部队已经占据了优势,但这种规模的增长反而给后勤保障带来了更大的压力。部队规模的扩大意味着物资消耗的急剧增加,补给线也变得更加紧张。这种数量上的优势在实际作战中却成为后勤系统的沉重负担,给前线作战带来了新的挑战。

李奇微指挥联合国军持续与志愿军保持接触,迫使志愿军一线部队逐渐远离后方补给线。随着战斗的持续,志愿军携带的弹药和粮食储备不断消耗,补给压力日益增大。

彭老总作为一位久经沙场的将领,起初并未察觉到潜在的风险。然而,在战斗打响后的第三天,他敏锐地觉察到了异常。

尽管联合国部队不断后撤,甚至放弃了一些关键的战略据点,但美国军队的核心力量几乎没有受到打击。每天的作战中,被消灭的主要是那些来自盟国的辅助部队。

他们的撤退并非慌乱无序,反而显得有条不紊。这与真正的溃败形成鲜明对比——即便是美军精锐的陆战一师,在真正败退时也会显得十分狼狈。

彭德怀迅速命令部队停止追击,原地休整。然而,当这道命令传达下去时,志愿军已经向前推进了将近200公里。这个距离为李奇微提供了发起反击的有利条件。

李奇微这只老谋深算的狐狸,察觉到志愿军停止了追击,立刻意识到这场戏没法继续演了,干脆下令提前发动反攻。

面对美军机械化部队的迅猛攻势,位于前沿的第九兵团和第三兵团迅速被联合国军分割开来。特别是第九兵团的两个军,总计10万兵力,被15万美军重重包围,形势极为严峻。

李奇微为了切断我军的支援路线,采取了一种战术,就是先包围一个点,然后打击前来救援的部队。他调集了十万兵力,严密监视着我军可能派出的增援部队。这种策略的目的就是阻止我军及时支援前线,削弱我们的战斗力。

这十万士兵陷入了极其危险的境地,几乎没有逃脱的可能。尽管彭德怀迅速发出命令,阻止了部队继续前进,避免了更多人员被敌军困住,但第九兵团已经被团团围住,彭德怀此刻也找不到有效的应对策略。

就在同一时间,志愿军司令部的电话直接打到了北京中央军委。毛泽东主席接到电文后,内心十分焦急,他点燃一支烟,在办公室里来回走动,思索着对策。

中央军委的其他高级将领同样感到束手无策。

在联合国军指挥部的李奇微注视着作战地图,神情自信满满。他认为只要成功歼灭这十万志愿军部队,就能在对方防线上撕开一道缺口,极有可能导致志愿军整体防御体系崩溃。这种战略优势将使他掌握战场主动权,彻底扭转战局。李奇微深信,一旦突破这道防线,志愿军将难以组织有效抵抗,最终陷入全面溃退的境地。

毛主席在办公室里来回走动,手里夹着烟,一支接一支地抽。就这样过了一个多小时,他终于想出了对策。这让人想起红军时期,面对敌人的层层包围,他还能巧妙地指挥部队四渡赤水,展现出非凡的军事才能。

这次,他找到了对策。他盯着朝鲜半岛的防御图,下达了一个出乎意料的指令,短短八个字。

当“放弃救援”这四个字一出口,在场的人都愣住了。毕竟,那可是整整十万人的部队啊,怎么能说不救就不救呢?但毛主席紧接着又补充了一句:“以攻代守。”

俗话说,进攻才是最好的防御。李奇微已经布下阵势,就等着我们去支援,这时候我们再去硬碰硬,岂不是自找麻烦。

当前,我方的兵力规模已超过联合国部队。抓住这一有利条件,我们果断采取行动,集结主力部队,重点打击敌方的薄弱环节。同时,内外配合,成功实现了对联合国军的反包围态势。

尽管联合国军可能因俘获十万敌军而取得重大胜利,但这一庞大兵力同样可为我方所用。通过内外协同作战,集中力量突破重围,第九兵团面临的困境将迎刃而解。

接到毛主席的批示后,彭德怀元帅豁然开朗,迅速按照上级的部署调整了军事计划。在全体志愿军将士的英勇拼搏下,原本陷入困境的战局被成功扭转,取得了意想不到的胜利。

我军在战役中遭受了重大损失,但与联合国军相比,我们成功达成了预定战略目标。这场胜利虽然来之不易,但确实实现了我们的军事意图。从结果来看,这是一场付出了巨大代价后取得的胜利。尽管战斗过程艰难,但最终我们完成了既定任务,可以说是在付出沉重代价后赢得了胜利。

战斗结束后,李奇微意识到自己无法战胜志愿军,彭德怀也明白无法迅速将美军赶出朝鲜。于是,双方进入了边谈边战的拉锯战阶段。

最终,我们赢得了这场战争,但胜利的代价是无数英雄在异国他乡献出了生命。正是这些英雄的无私牺牲,才换来了我们今天的美好生活和国家的安宁。

在此刻,我们要向那些英勇无畏的革命先驱表达最深切的敬仰。同时,也要对杰出领导者的卓越才智表示由衷的钦佩。

对于这一话题,大家有什么意见呢?欢迎在评论区分享您的观点。