明代是中国历史上疆域空前辽阔、民族构成复杂的王朝之一。其边疆地区涵盖西南、西北、东北及南方诸地,民族众多,文化各异。为巩固边疆统治,明廷在继承元代土司制度的基础上,逐步推行“土流参治”政策,并在中后期向“改土归流”过渡。

这一制度既体现了明朝“因俗而治”的灵活策略,又反映了中央集权与地方自治之间的动态博弈。本文将探讨明代土司制度的演变、运作机制及其对边疆治理的深远影响。

1. 土司制度的渊源与继承

土司制度可追溯至元代的“土官”制度。元代为管理西南边疆,任命当地少数民族首领为世袭土官,允许其自治,但需向中央纳贡、听调。明太祖朱元璋在平定云南、贵州等地后,沿袭元制,广泛设立土司。

洪武五年(1372年),朱元璋下诏:“西南诸蛮,自昔皆世其土,今既归附,宜各授以职,俾统其众。”这一政策旨在通过承认地方权力结构,迅速稳定边疆。

2. 土司的分类与职能

明代土司分为武职与文职两类:

武职土司:包括宣慰司、宣抚司、安抚司、长官司等,隶属兵部,负责军事防务。如云南丽江木氏土司,世袭丽江知府,兼管军事,成为明代西南边防的重要力量。

文职土司:如土知府、土知州、土知县等,隶属吏部,负责民政事务。例如贵州水西安氏土司,世袭贵州宣慰使,管理水西四十八部。

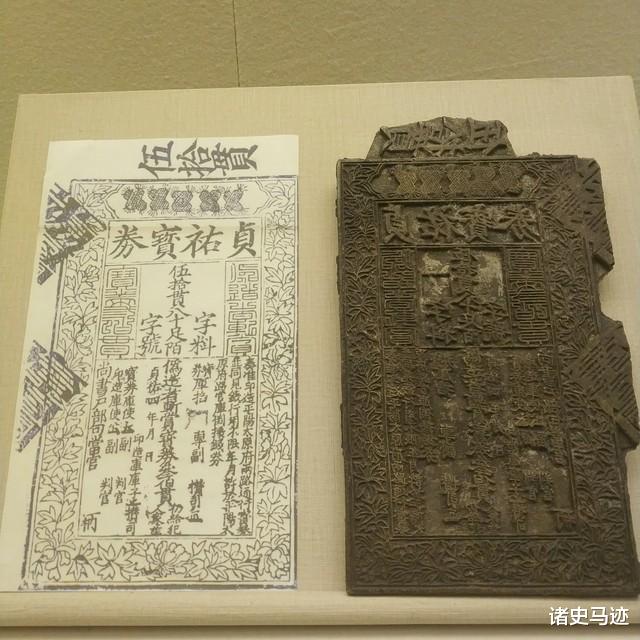

土司的职责包括朝贡、征调士兵、维护地方治安。据《明会典》记载,土司需“三年一贡”,贡品多为地方特产,如云南的象齿、贵州的马匹。明廷则回赐丝绸、钞币,以示羁縻。

3. 土司制度的初期成效

明初土司制度有效缓解了边疆与中央的紧张关系。以云南为例,木氏土司在洪武至嘉靖年间多次助明军平定叛乱,如正统年间征讨麓川(今云南德宏)。王天有指出:“明初土司制度的推行,既保留了地方自治传统,又确保了中央对边疆的控制,是一种灵活的政治安排。”

二、土司制度的弊端与“土流参治”的推行1. 土司制度的潜在危机

尽管土司制度在明初成效显著,但其弊端逐渐显现:

割据倾向加剧:部分土司借世袭之机扩张势力,甚至对抗朝廷。如永乐十一年(1413年),贵州思南、思州两宣慰使田琛、田宗鼎因争夺地盘引发叛乱,明廷被迫出兵镇压,史称“二田之乱”。

剥削与民变:土司对属民征收重税,导致民变频发。成化年间,广西大藤峡瑶民起义,部分原因即为土司压迫。

继承纠纷频发:土司世袭常因家族内斗引发动荡。弘治年间,云南武定凤氏土司因继承权之争,导致地方混乱十余年。

2. “土流参治”政策的实施

为遏制土司权力膨胀,明廷自永乐朝起推行“土流参治”,即在土司辖区增设流官,形成土、流共治格局:

行政分权:在土司地区设立府州县,委派流官管理户籍、赋税。如云南大理府,设流官知府,与土官同城办公。

军事制衡:在要害地区设置卫所,由汉官指挥使驻守。如贵州普安卫,驻扎汉军以监控周边土司。

司法干预:重大案件需由流官审理,限制土司的司法权。《大明律》规定:“土官犯法,与流官一体究问。”

王天有评价:“‘土流参治’既保留了土司的自治权,又通过流官加强中央控制,是明代边疆治理的重要创新。”

三、明代中后期的“改土归流”及其影响1. “改土归流”的背景与动因

嘉靖至万历年间,明廷逐步推行“改土归流”,直接原因包括:

土司叛乱频发:嘉靖三十五年(1556年),云南元江那氏土司那鉴叛乱,明廷耗时三年方平定。万历二十七年(1599年),播州宣慰使杨应龙叛乱,震动西南。

经济开发需求:土司垄断矿产、盐井,阻碍中央财政。如云南银矿多由土司控制,朝廷难以征调。

中央集权深化:张居正改革后,明廷强化对地方的控制,试图削弱土司势力。

2. 典型案例分析

播州之乱与杨应龙改流(1600年)

播州杨氏自唐代世袭统治,万历二十八年(1600年),杨应龙因与四川官员矛盾激化,举兵反叛。明廷调集24万大军,耗时114天平定叛乱,史称“万历三大征”之一。战后废除播州宣慰司,分设遵义、平越二府,派流官治理,结束了杨氏700余年的统治。

广西大藤峡改流(1465年)

成化元年(1465年),明廷镇压大藤峡瑶民起义后,废除当地土司,设武靖州,派流官管理,并迁汉民屯田,促进汉瑶融合。

3. “改土归流”的成效与局限

成效:

加强中央对边疆的直接控制,如播州改流后,赋税收入增加三成。

促进汉文化与少数民族文化交流,如贵州贵阳府设立儒学,土司子弟可入学科举。

推动资源开发,云南铜矿、贵州汞矿逐步纳入朝廷管辖。

局限:

改流多集中于交通便利地区,偏远山区仍保留土司制。如四川凉山彝族地区,至清初才完成改流。

部分土司激烈反抗,导致社会动荡。万历四十八年(1620年),云南寻甸安氏土司改流引发暴动,历时两年方平息。

王天有总结:“明代‘改土归流’虽未彻底完成,但为清代大规模改流奠定了基础,是中国边疆治理史上的重要转折。”

1. 政治意义

明代土司制度体现了“因俗而治”的治理智慧,通过承认地方自治权,降低了统治成本。而“改土归流”则标志着中央集权的深化,为多民族国家的整合提供了制度框架。

2. 经济与文化影响

土司地区的水田开发、矿产开采为明代经济注入活力。同时,汉文化通过流官、屯田、教育渗透至边疆,促进了民族融合。如丽江木氏土司主动学习汉文化,木增(15871646年)著有《雪山诗选》,被誉为“纳西族史上的徐霞客”。

3. 对清代边疆治理的启示

清代继承并完善了明代的土司制度与改流政策。雍正年间,鄂尔泰在西南推行“剿抚兼施”,完成大规模改流。明代的经验教训为清代提供了重要参考,如注重军事威慑与经济安抚结合。

明代土司制度与边疆治理的演变,展现了传统帝国在多元文化背景下的治理弹性。从“因俗而治”到“改土归流”,明廷通过制度调整,逐步强化中央权威,同时兼顾地方特殊性。

这一过程虽充满矛盾与冲突,却为中国的疆域整合与民族融合奠定了重要基础。王天有精辟总结:“明朝对边区建设和经济发展有过积极贡献,其治理经验至今仍有借鉴意义。”

参考文献

1. 王天有:《明代国家机构研究》,北京大学出版社,1992年。

2. 张廷玉等:《明史·土司传》,中华书局,1974年。

3. 《明实录·太祖实录》《明实录·神宗实录》,台湾中央研究院历史语言研究所校印本。

4. 申时行等:《大明会典·土官》,中华书局,1989年影印本。

5. 方志远:《明代国家权力结构及运行机制》,科学出版社,2008年。

6. 黄仁宇:《十六世纪明代中国之财政与税收》,三联书店,2001年。

7. 龚荫:《中国土司制度》,云南民族出版社,1992年。

8. 李世愉:《清代土司制度论考》,中国社会科学出版社,1998年。