"遗忘历史即背叛,若历史遭肆意篡改,时间便失去其本真意义。"

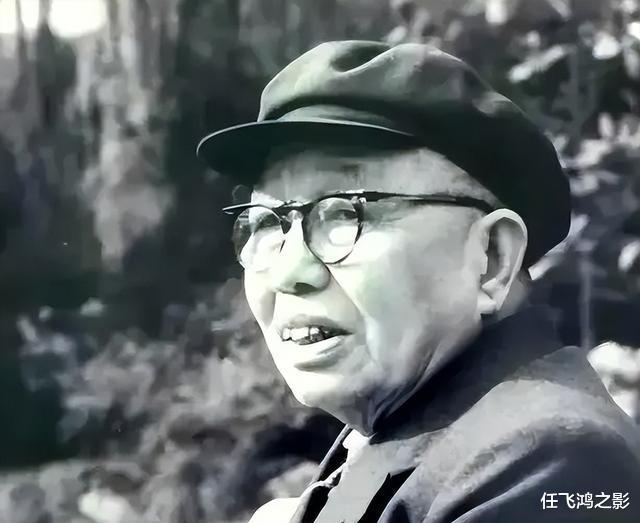

1978年,谭震林作为淮海战役亲历者受邀参观纪念馆,本应欢喜,却怒不可遏。他严斥道:“贪天之功,无耻之尤。”

谭震林军中素有“谭大炮”之称,此次他因何事发怒?

1948年9月24日,济南战役落幕之际,粟裕致电中央军委,提议开展“小淮海战役”。

开国中将王必成对1958年批判粟裕之事记忆犹新,他会上表示:“我随粟裕多年,深感其‘大气’与‘谋略’。济南战役未竟,他已提议淮海战役,其‘谋’之大,我自知无权置喙,但毛主席深知。”

王必成在全体参会同志面前发言,因此,他的话真实可信,绝非虚假。

《毛泽东选集》载,9月25日,党中央、中央军委复电粟裕,同意其建议,称淮海战役或于10月10日左右展开,首要目标是钳制邱、李两兵团,歼灭黄伯韬兵团。

粟裕提出的“小淮海战役”方案,在战事推进中逐渐扩展,最终演变为规模更大的“淮海战役”。

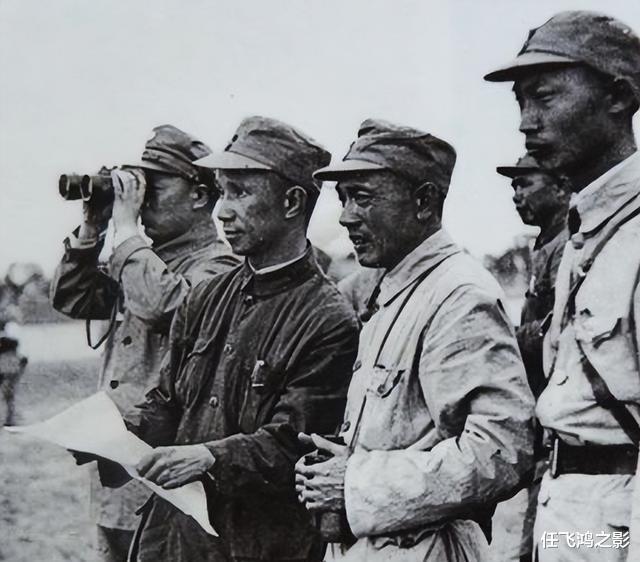

此次战役,华野在粟裕(及已转任中原局的陈毅)领导下出动16个纵队,中野出动7个纵队。期间,华野的整体指挥由粟裕负责。

毛主席了解粟裕,当欲使其统一指挥作战时,粟裕以不慕虚名且自知资历尚浅为由婉拒,提议由陈毅、邓小平指挥,未建议刘伯承,因刘伯承正处豫西。

最终,中央军委下令,陈毅、邓小平、粟裕、刘伯承、谭震林五人组建“淮海战役总前委”,明确此次战役由该五人共同指挥。

但实际上,两者间确实存在一些差异。

淮海战役分三阶段:先歼黄伯韬集团,再灭黄维兵团,终歼杜聿明集团。尽管战前敌强我弱,战役结束时,我军仍获全胜,歼敌数十万。

淮海战役总前委虽为战役指挥部,但谭震林深知,其主要负责协调与后勤保障,实际作战由前线部队首长直接指挥。

淮海战役的胜利,主力在于华野,而非中野,这是毋庸置疑的。

刘伯承元帅曾任中野司令员,他认为淮海战役主力是华东野战军。中野因装备差、兵力少,战黄维时极为艰难,幸得粟裕部队及时增援,否则难以取胜。

三野司令员陈毅元帅亦曾言:“淮海战役主要由三野(华野)承担并打赢。”

毛主席高度认可粟裕的功劳,尽管整体战役由他宏观指挥,但对粟裕的表现,毛主席始终给予赞赏。

1961年,毛主席会见英国元帅蒙哥马利,蒙哥马利提及淮海战役,因该战役中中国人民解放军取得的胜利震惊世界。

毛主席言:“吾战友中,粟裕最善领兵作战,乃湖南人士,淮海战役即由其指挥。”

1953年,毛主席提及粟裕及淮海战役,对该战役及指挥者给予了。

毛主席乘火车自南京返京,途经淮海战役旧战场徐州,对陈毅等人言:“淮海战役,粟裕功绩居首。”

毛主席此言,实则对粟裕及华东野战军予以肯定。

1978年,谭震林参观淮海战役纪念馆,意外发现纪念馆墙上将二野标为主力,而华野则被列为辅助力量,即“偏师”,这与他预期不符。

谭震林作为战役亲历者,无法容忍历史篡改,因此严厉指责道:“将天之功据为己有,实为无耻至极。”

徐州之行,谭震林深感不悦。

淮海战役的胜利是多因素综合作用的结果,归功于全体战士。谭震林尤为敬佩毛主席与粟裕两人。

谭震林认为,战役总体指挥由中央军委毛主席担任,具体军事事务由粟裕大将负责,此安排符合历史事实。

谭震林出身华野,建国后不计个人得失,但重视集体荣誉。军中人称他“谭大炮”,此绰号反映其性格耿直、实事求是、心直口快的特质。