声明丨本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

1963年7月,北京的暑气还未散去,蝉鸣在院子里此起彼伏。

17岁的贺鹏飞站在自家门口,手里攥着一张薄薄的高考成绩单,额头上渗出细密的汗珠。他低头盯着那刺眼的数字,离清华大学录取线只差几分,却像隔着一道无法逾越的鸿沟。

屋内传来父亲贺龙翻阅文件的声音,低沉而平稳。贺鹏飞咬了咬牙,推开房门,声音低得几乎听不见:“爸,我没考上清华,差了点分,您能不能帮帮忙?”

贺龙抬起头,目光深邃,沉默了一会儿,只淡淡地说:“我去学校找个人。”贺鹏飞心头一跳,以为自己听到了希望,可他没料到,这句话背后是父亲的别有用意......

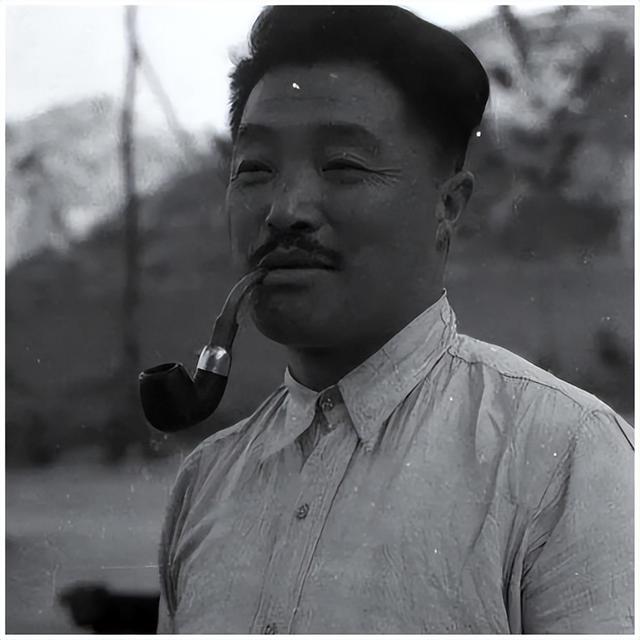

少年肩上的锤炼贺鹏飞的出身很特别。1946年10月,贺龙50岁那年迎来了这个独子。孩子初名“贺雨生”,是贺龙的老战友关向应临终前留下的念想。

关向应知道贺龙敬仰岳飞,便从“鹏举”中取意,为孩子改名“鹏飞”,希望他如大鹏展翅,翱翔九天。

贺龙深受触动,从此这个名字成了他对儿子的期许。

可身为元帅,他从不溺爱这个老来得子。贺鹏飞小时候穿的是父亲旧军装改的小褂子,补丁摞补丁,跟街坊工人家的孩子没啥两样。

贺龙常挂在嘴边的话是:“咱们是劳动人民出身,苦日子过惯了,孩子不能忘本。”

到了高中,全国掀起“大炼钢铁”的热潮。

贺龙没让儿子待在教室里埋头苦读,而是把他送进工厂,跟工人们一起挥汗如雨。

贺鹏飞起初不太情愿,手上磨出老茧,心里还惦记着课本。可半年下来,他发现自己变了——扛得住累,耐得住苦。

回到学校,他埋头学习,目标定得死死的:清华大学。

那会儿,他其实已经拿到哈尔滨军事工程学院的保送名额,可他偏不走捷径,非要凭高考闯进清华的大门。这种倔劲儿,像极了贺龙年轻时的模样。

可生活总爱给人出难题。贺鹏飞的努力撞上了1963年的高考。那年考生比往年多,录取线水涨船高。

他在考场上脑子一片空白,笔尖抖得停不下来。成绩出来那天,他站在公布栏前愣了半天,只差几分,却像天塌了一样。他知道父亲的脾气,可还是忍不住想试一试,万一呢?

求助背后

求助背后7月底的北京,热得让人喘不过气。贺鹏飞在家门口来回踱步,成绩单攥得皱巴巴的。

他抬头看看书房亮着的灯,终于推门进去。贺龙正伏案写东西,见儿子进来,放下笔问:“怎么了,看你这脸色不对。”

贺鹏飞嗫嚅着把事情说了,末了壮着胆子加了一句:“爸,您能不能跟清华说说,通融一下?”这话一出口,他自己都吓了一跳。

贺龙是什么人?铁面无私的元帅,家里人从不敢提“走后门”这几个字。可那天,贺龙没发火,只是眯着眼看了他一会儿,沉声说:“别急,我去学校找个人。”

贺鹏飞愣住了,心跳得飞快。他以为父亲真要动用关系,心里又是期待又是惭愧。那一刻,他甚至想象自己穿着清华的校服,走在校园林荫道上的场景。

贺龙没多说,当天下午就出了门。贺鹏飞在屋里坐立不安,等着父亲带回“好消息”。可他哪里知道,贺龙的车根本没开往清华大学,而是拐去了清华附中。

其实,贺龙那天也去了趟清华。他跟校长聊了招生情况,得知今年报考人数激增,分数线比往年高了好几分。

校长认出贺龙,客气地提出:“元帅,您儿子这情况,我们可以考虑特招。”

贺龙却摆摆手,语气硬邦邦的:“不用,我来问问情况,不是求你们开后门。”说完,他转身就走,留下校长一脸茫然。

这件事,贺鹏飞后来才知道,可那天,他满脑子想的还是父亲会不会“破例”。

从失落到站起来的路贺龙回来时,天已经擦黑。贺鹏飞迎上去,急切地问:“爸,怎么样了?”贺龙放下公文包,慢条斯理地说:“我跟清华附中的校长谈过了,他说你底子不错,复读一年,肯定能考上。”

贺鹏飞脑子嗡的一声,整个人僵在原地。复读?不是清华录取?他张了张嘴,想说什么,却被贺龙打断:“你以为我去给你走后门?你爹是那样的人吗?”

这话像一盆冷水泼下来,贺鹏飞脸涨得通红。他低下头,羞愧夹着不甘,心里翻江倒海。贺龙坐下来,语气缓了缓:“分数不够是你的问题,不是别人的错。

机会得自己抓,别指望谁给你开小灶。这次没考上,再来一次,靠你自己。”

那晚,贺鹏飞没睡好。他躺在床上,脑子里全是父亲的话。第二天,他收拾书包,去了清华附中,开始了复读生活。

每天早起晚睡,课本翻得边角发毛。贺龙在家看他熬夜,时不时端杯水过去,也不说什么,只是默默陪着。

1964年7月,高考再次来临。贺鹏飞走进考场,手稳了,心也静了。成绩出来那天,他拿到了清华大学机械系的录取通知书。那一刻,他没哭也没笑,只是觉得肩膀上轻了不少。

后来,有人问起这段往事,贺鹏飞笑着说:“我爸那句话差点让我误会,可他让我明白,路得自己走。”1977年,他参军入伍,多年后晋升海军少将,为国家海军建设出了不少力。那份自强的底气,早在1963年的夏天就扎下了根。

一个元帅,面对儿子的求助,选择用磨砺换来成长;一个少年,在失落中学会自己站起。这份家风,不只是贺家的传承,更是一种无声的启示。

爱孩子,不一定要铺好每一步路,有时候,放手让他们摔一跤,反而是更大的慈悲。你觉得呢?在教育里,爱和原则该怎么拿捏?欢迎留言聊聊你的想法。

参考资料

维基百科 贺鹏飞