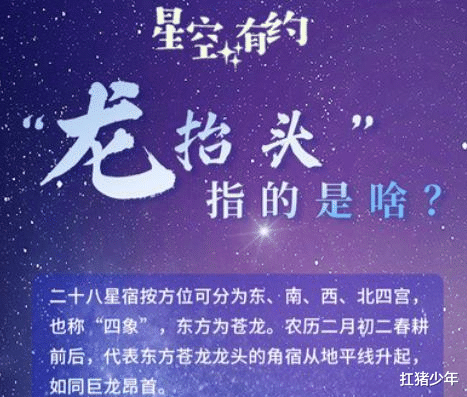

东方苍龙七宿的角宿在二月初二跃出地平线时,中国古代先民看到的不仅是星象更迭,更是一套精密的天文历法系统。根据紫金山天文台研究,古人通过观察角宿升起时间判断春耕节点,这一现象在2000年前发生于日落后,而由于地球岁差影响,现代人需等到晚8点才能观测到。这种时间偏移恰似一部活体天文钟,见证着人类认知宇宙的进化史。

二十八宿的划分蕴含着独特的空间智慧:苍龙七宿横跨33度天区,从角宿(龙角)到箕宿(龙尾)构成完整龙形,其运行轨迹与黄河中下游地区物候变化完美契合。农耕民族将星象运行具象化为龙图腾崇拜,创造出"龙司雨水"的生态调节认知体系,这种将天文观测、生物活动、农业生产三位一体的思维模式,堪称古代版的"生态系统大数据"。

在山西吕梁山区,老人们至今保留着"画仓围"的古老习俗:用草木灰在院中画出粮仓图案,内置五谷并压以砖石,这种被称为"填仓"的仪式,实为农耕文明的微观宇宙模型3。而胶东半岛的渔村,渔民会在二月初二将渔网摊晒海滩,谓之"晒龙鳞",通过物候与劳作的互动完成从年节到生产的过渡。

这个被称作"春耕节"的日子,隐藏着先民的时间管理智慧:从腊八到元宵的45天节庆周期,预留了适应北纬35度地区土地解冻的缓冲期。当二月二到来时,华北平原5厘米地温恰好稳定通过3℃,达到春播临界值。这种将人文节庆与自然规律精准对接的智慧,让春节落幕仪式成为启动生产系统的生物钟。

河北农科院的观测数据显示,二月二前后三日,地下10厘米处蝼蛄活动频率增加300%,这与10℃土壤温度线北移直接相关。古人将这种现象归纳为"龙抬头,百虫醒",实际上建立了中国最早的物候观测体系。在陕西汉中,茶农至今遵循"惊蛰茶,龙醒芽"的谚语,将茶树萌芽与星象变化结合,形成独特的农耕日历。

这种生物节律认知正在产生新的科学价值。中科院昆虫研究所发现,二月初二前后破土的越冬蚊虫,其基因表达呈现独特的温度响应模式,这对研究气候变化对生态链的影响具有重要参考意义。古老谚语中蕴藏的物候观察,意外成为现代环境监测的对比基线。清代《燕京岁时记》记载,京城剃头匠会在二月初二子时燃香祭拜罗祖,仪式后方可开张营业。这种职业禁忌演化出独特的身体管理哲学:经过正月蓄发,人们通过发型重置完成社会角色转换。现代脑科学研究显示,理发时头皮受到的机械刺激可促进5-羟色胺分泌,这或许解释了"剃龙头"带来心理愉悦感的生物机制。

在粤港澳地区,"龙头理发"衍生出十二时辰吉凶体系:辰时剃发利仕途,午时剃发助财运,将天文历法细化成个人运势指南。这种时间细分策略,实为古代天文历法在微观层面的应用延伸。

《周髀算经》记载的"盖天说"宇宙模型,将苍龙七宿运行轨迹与二十四节气对应,形成球面天文学雏形。当现代人用3D天文软件还原2000年前的二月二星空,会发现角宿升起方位角每年偏移0.014度,这种微观变化累积出"岁差导致观测时间推迟"的宏观现象,完美诠释了量变到质变的哲学规律。

江苏宜兴陶都幼儿园的创新教育颇具启示:孩子们用陶泥塑龙角、以彩纸折龙鳞,将星宿知识转化为立体手工,这种教育实践暗合了"具身认知"理论——当抽象知识转化为身体经验时,文化传承便获得了新的生命维度。

这场持续三千年的天文观测与生存实践,在北斗卫星导航时代展现出新的价值。农业气象学家发现,二月二前后大气环流调整概率达78%,这与古代"龙司雨"的记载高度吻合。当我们在无人机灯光秀中重现苍龙七宿时,不应忘记,那些仰望星空的先民,早已用最朴素的观察建立了天人合一的文明范式。这种跨越时空的智慧对话,正是传统文化在数字时代重焕生机的密码。