【前言】

众所周知,毛主席是我国伟大的领袖,他的一生都致力于为国家和人民服务。无论是在工作上还是在生活中,毛主席都非常认真负责,他对待与他相处过的人都怀有深厚的感情。下面我要与大家分享的是毛主席和他的马夫侯登科之间的故事。

【侯登科】

侯登科,是一个土生土长的河南人,他出生在一个贫困的家庭。在他的童年时期,他承受了很多痛苦。

正是在这个时候,他的家乡掀起了一场浩浩荡荡的农民运动,人们都积极参与其中。

当红军到来时,侯登科明白红军是为穷人谋求解放的。虽然他年纪稍长,但他也渴望加入红军行列。经过审核,部队决定同意他为红军做一些力所能及的事情。

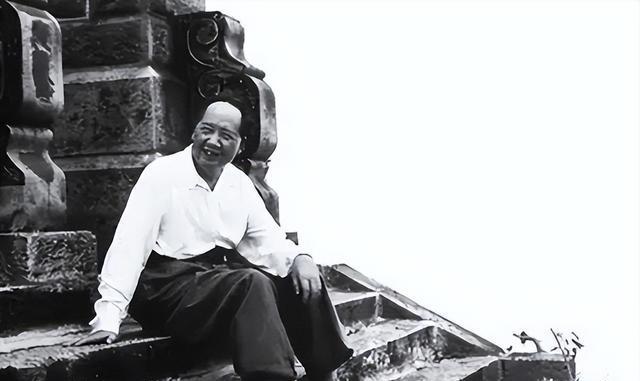

后来,侯登科偶然的机会成为了毛主席的马夫,这个岗位他担任了很多年,比毛主席年长几岁,所以毛主席亲切地称呼他为老侯。老侯为人忠厚老实,不多言语,但个性善良,深受许多人的爱戴。

1947年,毛主席离开延安,转战陕北。在忙碌紧张的工作之后,一天毛主席出来散步。他跟几名警卫陪同他去看望年近六十岁的老侯,老侯是中央机关年龄最大的人。

毛主席亲切地询问老侯的身体状况,老侯回答说还好,又问主席最近身体如何,为什么还要来看我这么忙呢?毛主席说,我很好,你已经年纪大了,要注意休息啊。

随后,毛主席询问侯登科,想不要继续喂马,会不会觉得喂马有些屈才。

侯登科回答的倒是很简单,他说:“您不是经常讲革命工作没有高低贵贱之分,只有分工不同吗?我愿意继续跟着您喂马,我愿意给您当一辈子的马夫,能为您服务,我特别高兴。”

侯登科的言辞让毛主席非常动容,在经历了战争的洗礼后,毛主席与他建立了深厚的情谊。

在陕北战场紧张局势逐渐升级时,老侯默默地专心照料马匹,确保毛主席和其他领导人能够随时骑上马匹。

1948年3月,毛主席准备离开陕北前往西柏坡。当毛主席前去探望老侯时,他告诉老侯自己不会再骑马,希望老侯能够随行中央机关。

然而,老侯却坚决拒绝了这个请求。他表示自己年事已高,身体状况不佳,无法适应行军的困难,因而不再适合骑马。

毛主席对老侯的坚持和执着感到心疼和不舍,同时也能够理解老侯的顾虑和身体状况。之后两人又攀谈了一会,毛主席才和老侯告别。

当主席离开时,老侯默默地一直陪同他走到院门。然而,毛主席却无法预料到这次相会将成为他们永别的最后一面。

1948年11月初,淮海战役爆发,毛主席和中央领导们非常繁忙,他们常常没有时间吃饭。

有一次,毛主席想起了侯登科,便出门询问警卫员他去了哪里。警卫员告诉他侯登科已经去世了。

毛主席听到这个消息后,非常生气,问为什么他不被通知侯登科去世的消息。他感到十分伤心,因为侯登科一生都为工作奋斗,没有追求个人名利,也一直未婚。

他经常与侯登科交谈,但却没有被告知他去世的消息,这让他感到非常心痛。在毛主席看来,老侯的去世对他来说是非常重要的,甚至比泰山还要重。

毛主席在他的著作《为人民服务》中写道:“人终归有一死,有些人的去世可能比泰山还要重,而有些人的去世可能比鸿毛还要轻,但如果一个人为了人民的利益而去世,那就比泰山还要重要。”这句话足以说明了老侯在毛主席心中的重要地位。

毛主席还专程去侯登科的墓地悼念他,向他表达深深的敬意和怀念之情。

侯登科,一个普通的马夫,或许在其他人眼中不够引人注目,然而在毛主席的心中,他是一个默默为革命事业奉献的优秀同志。

除此之外,毛主席还对身边的警卫、厨师、理发师、秘书等同志视为平等,也同样看待他们。

【平等待人】

无论是忙碌还是休息,无论是指挥千军万马还是在办公桌前快速书写,毛主席始终把人民放在首位,思考人民的事情,说出人民的声音,为人民做出贡献。

在延安时期,他常常抽出时间深入到群众中间,了解民情,关心他们的困难。他为他们制定了一系列政策措施,帮助他们解决问题。他的每一个举动让百姓感到他们并不孤独,有像毛主席这样的领袖一直在他们身边。

在1939年的一个春天的夜晚,毛主席和警卫一起散步来到延河边,几个农民正在播种。

毛主席看到这个场景后,慢下脚步,弯下腰去抓了一把土,在手里仔细捏揉,并长时间地观察着土地。

等到农民们完成工作后,毛主席亲切地走上前去和他们打招呼,询问他们种植的是什么作物,以及从哪里得到的种子。农民们高兴地回答,毛主席听到后给予了他们种植的建议。

毛主席的亲切和关心让农民们感受到温暖,他们放下手中的工具,纷纷走向毛主席,热烈地回答着问题。

在这样的交流中,毛主席和农民们建立了深厚的情谊,他们感叹道:“毛主席啊,您的心与我们农民的心紧紧相连。”

毛主席的亲民举止让人们倍感亲近,他全心全意与群众相融合,毫无自大之态。毛主席还特别身边的战士。

1947年初,在延安,一天下午,毛主席在经过手枪连的驻地时,听到一间窑洞里传来呻吟声。

主席停下了脚步,询问驻守的战士:“是谁生病了?”战士回“是‘小马驹’生病了。”

“小马驹”是手枪连通信员的昵称,虽然他只有17岁,但已经参军7年了。他聪明机智,天真活泼,工作出色,受到了大家的喜爱。

听说他生病了,毛主席急忙走进窑洞,用手摸了摸“小马驹”发烫的额头,立刻让警卫员去找医生。

医生赶到后,毛主席关切地问:“他得了什么病?”医生回“回归热。”毛主席问道:“为什么不治疗呢?”

医生为难地说:“我们已经给他看过几次了,由于缺少特效药物,治疗效果很慢。”

毛主席听后说:“注射盘尼西林不是对这种病效果很好吗?他接受过注射吗?”

医生犹豫地说:“没有,卫生队只剩下三支,万一您和中央首长需要用,……”

毛主席深深地望着医生说:“救治战士的病才是最重要的。我的身体状况还可以,不要只考虑我一个人,要多为战士们的健康着想。”

他让医生把仅剩的三支盘尼西林全部给“小马驹”使用,为他注射了这三支盘尼西林,没过多久,“小马驹”又精神焕发地活跃起来。

除此之外,毛主席对他身边的工作人员也非常关心。大部分在毛主席身边工作的人来自贫困家庭,没有接受过教育,文化水平较低。而毛主席总是以热情和耐心关心并帮助他们进行学习。

在第二次国内革命战争时期,毛主席的工作人员数量很少。所以,他在有空的时候会拿起书报,教他们认字。

有时候,当他外出时,如果看到张贴的标语,毛主席会考考警卫员,如果有他们不认识的字,他就会教他们认字。

为了巩固他们的识字成果,毛主席要求警卫员把每天买来的东西和吃的饭菜的名称都记下来,这是一个促使他们学习的好方法。

毛主席只要有机会都会进行检查和指导。在延安凤凰山麓居住期间,当毛主席看到警卫员翟作军阅读报纸很困难时,他会一个一个地给他讲解不认识的字。

毛主席时不时问翟作军:“你听懂了吗?”

他接着说道:“如果以后遇到不认识的字,记下来问我好了。我那里有一本《中国近代革命运动史》,你可以拿去看看,对你了解革命会有很大帮助。”

随后,翟作军被送去党校接受教育,一边学习文化知识,一边学习政治理论,最后又被送往边区中学继续深造。

在毛主席的关心下,翟作军通过刻苦学习和辛勤工作,已经成长为空军高级干部。

毛主席平时喜欢和年轻人在一起,觉得人多热闹最好。但私下交往时,毛泽东更喜欢与老年人接触,尤其喜欢与那些被称为“老古董”的保守派人士交流,这些人都是从旧时代走过来的。他特别重视一些知名的民主人士。

有一次,湖南农村的一位老太太来到北京,来向毛主席反映乡里的事情。毛主席一改常规,见到老太太年纪大了,亲自搀扶她上下台阶,帮助她坐下和站起。

走台阶时,他就像对待家人一样双手扶着老太太,并嘱咐她要慢慢走。老太太依靠着毛泽东,与他以同样的步调低声说着:“慢点,慢点,我年纪大了,腿脚不好使了。”

老太太对于得到这个特殊待遇并没有感到惊讶,反而平静地接受,仿佛理所应当一样。身边的警卫人员对此感到惊讶,而主席却像什么事都没有发生一样。

1966年国庆节,3000名工农兵代表陆续登上天安门城楼,参加盛大的国庆大会。

两年后的1968年国庆节,毛主席亲自邀请全国工人代表参与国庆观礼,并且邀请了部分省市工人代表入住中南海。

一位来自抚顺煤矿的老工人激动地说:“自从开天辟地以来,谁能想到,一个默默挖煤的工人,能够住在中南海,与毛主席近距离接触。”

毛主席听到这番话后,与侄子谈起:“究竟谁是我们的父母?难道是那些官僚,还是广大的人民群众?作为党员,特别是党员领导干部,我们只有尊敬父母的责任,绝不能滥用权力,欺压人民。现在党内有很多人已经颠倒了这种关系,颠倒了主仆关系。”

这就是我们伟大的领袖毛主席,在他的身上我们能感受到了他的真挚和坦诚。

【结语】

长期以来,毛主席一直身居高位,对待他人平等待人,关心和关怀他人已经成为他的习惯。

毛主席一生中有无数伟大的成就,他在工作中一丝不苟严肃认真;而在生活中,他却是温暖、风趣幽默的。他的声音、容颜和笑容永远留存在人们心中。