颜真卿(709-785年)是唐代书法的集大成者,其创立的“颜体”楷书以雄浑端庄、筋骨遒劲著称,至今仍是书法学习的经典范本。他的书法不仅是一种艺术表达,更是人格精神的投射。以下从笔法、结构、精神三个维度,结合其人生经历,解析颜体书法的核心特点。

一、笔法:篆籀入楷,中锋为骨

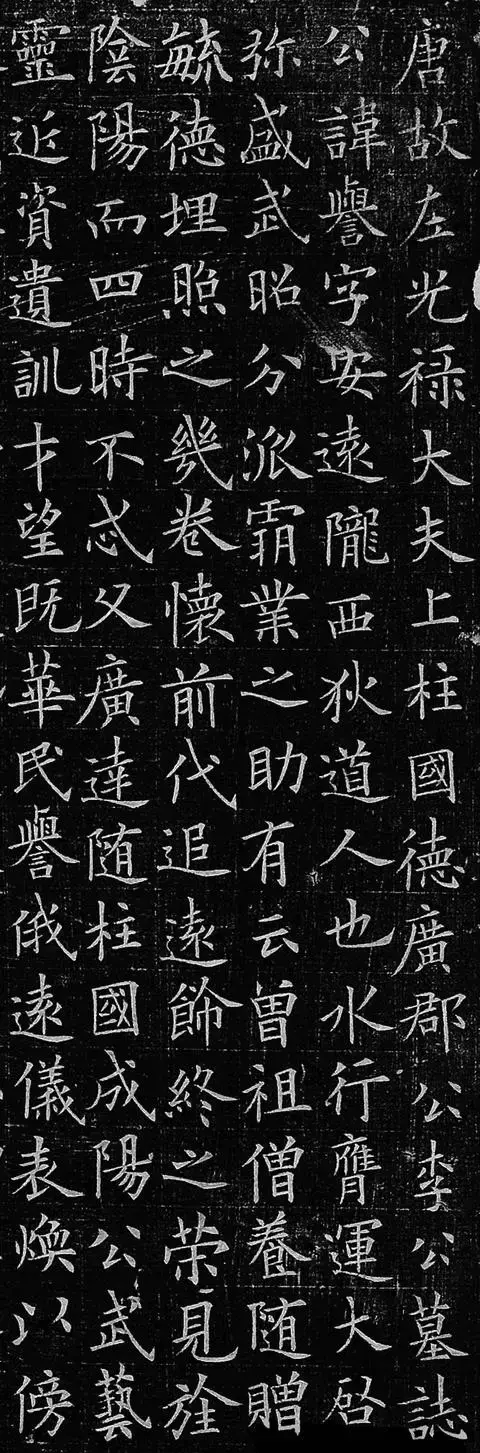

颜真卿的书法以“中锋用笔”为核心技法,即毛笔始终垂直于纸面,笔尖行走于笔画中央。这种源自篆书的笔法,让线条如“锥画沙”“屋漏痕”般浑厚自然。例如《颜勤礼碑》中,横画起笔藏锋,收笔重顿如“骨节”,竖画则粗壮如“屋柱”,形成鲜明的“横细竖粗”对比。

特别值得一提的是“捺画”的“一波三折”:起笔如蚕头,行笔渐粗,收笔如雁尾,在《多宝塔碑》中尤为明显。这种笔法既保留了隶书的古意,又赋予楷书动态的韵律感。

二、结构:方正外拓,气魄宏大

颜体字打破了初唐楷书瘦长秀丽的传统,以方正饱满为基调,重心下沉,字形宽博如“盛唐气象”。例如《麻姑仙坛记》中,字势向外拓展,左右竖画呈拱形,仿佛撑起整个空间。这种“外拓”结构增强了视觉张力,与王羲之的“内擫”形成鲜明对比。

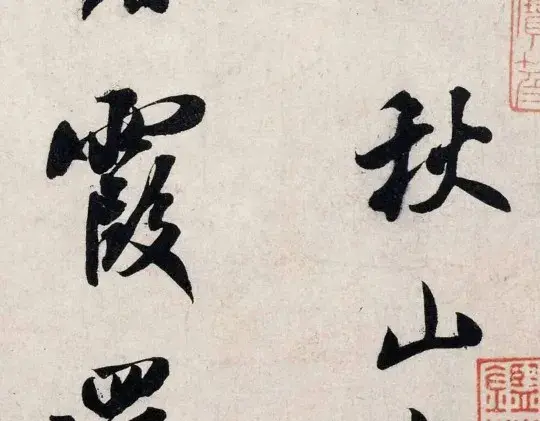

颜真卿还善于运用疏密对比:紧密处如《祭侄文稿》中“倾”字的密集点画,疏朗处如“庙”字的开阔留白,形成“疏可走马,密不透风”的美学效果。

三、精神:刚正人格与书法的共鸣

颜真卿的书法与其人生经历密不可分。青年时《多宝塔碑》的严谨工整,反映了他初入仕途的勤勉;中年经历安史之乱后,《祭侄文稿》的悲愤笔触如刀劈斧凿,被称为“天下第二行书”;晚年《颜勤礼碑》的苍劲内敛,则透露出历经沧桑后的返璞归真。

他的书法中蕴含儒家刚正之气:笔画无尖利锋芒,藏锋回笔象征隐忍;结构稳如泰山,恰似其宁死不屈的气节。苏轼评价其字“雄秀独出,一变古法”,正是对其人格与书风统一的概括。

四、风格演变:从工整到浑厚的三阶段

1. 早期(709-754年):以《多宝塔碑》为代表,受初唐书风影响,结构严谨,笔画清秀,但已初显横细竖粗的颜体特征。

2.中期(754-769年):经历战乱后风格突变,《祭侄文稿》以行草抒发悲怆,《麻姑仙坛记》则完成楷书的“篆籀化”转型,笔法圆厚如铁。

3. 晚期(769-785年):《颜勤礼碑》《颜家庙碑》达到人书俱老之境,笔画藏锋更深,结构更趋古拙,如黄钟大吕般震撼。

五、颜体的历史地位

颜真卿的突破在于将书法从“雅”推向“壮”,开创了与盛唐气象匹配的美学范式。后世柳公权、苏轼、钱沣等皆受其影响,甚至日本“三笔”之一的空海也学习颜体。其“平画宽结”的结构原则,至今仍是榜书、匾额书写的黄金法则。

结语

颜真卿的书法,是技法、结构与精神的完美统一。他教会我们:真正的艺术不仅需要苦练笔墨,更需以生命灌注其中。正如《颜氏家训》所言:“文章当以理致为心肾”,颜体书法的千年不朽,正是刚正人格与艺术追求共振的结果。初学者临习时,不妨先体会其“骨力”,再追求“筋肉”,最终方能理解何为“字如其人”。