此文写于2023年9月12日:

这两天总算有理性探讨,学术探讨“天街”归属的评论了,虽然各自也免不了有点“火气”。但从提供的一些证据来看,似乎证据非但不够硬,而且同一阵线的“洛阳天街”说,出现了自相矛盾的地方。我们来看截图:

“呈”字代表两个人不在同一地点,是韩愈派人送诗过去我同意,但为什么非要在两个不同城市呢?隔着几个街区也算不在同一个地点啊。这种分析就是我所说的“想当然”,纯粹是为了要证明天街在洛阳的一种推测。当然这不是什么重点,按上述这位朋友的说法,小草在洛阳天街是毋庸置疑的,是要超过皇城(即长安)的烟柳。换句话说长安是一定有烟柳的。

根据这位朋友提供的证据,他是力证长安的天街是没有柳树的,只有洛阳才到处是柳树。所以满皇都的这个皇都必然是指洛阳。

这一来就滑稽了,就好比口径没有统一,造成了内讧。很多人当作“铁证”的“长安朱雀街只有槐树,洛阳的天街才是柳树”与另一部分认为“洛阳天街的草对比皇城长安的柳树”形成了自相矛盾。如果认同是两个地方的风景对比,那么种满烟柳的洛阳就成了“皇都”(因为长安种的是槐树),这是不是意味着天街应该在长安了?

如果既是洛阳天街的草,又是洛阳城的柳树,就意味着皇都和天街都在洛阳,这让嘲笑“韩愈怎么可能用长安的草来对比长安的柳树”的“洛阳天街”说者情何以堪?而我更不明白的是:彼时的韩愈服务于唐宪宗李纯,首都在长安,他哪来的胆子把洛阳称为皇都呢?

有句话叫:不怕强对手,就怕猪队友。这下双方是不是都视对方为猪队友了呢?接着我们来看韩愈《早春呈水部张十八员外》的第二首,因为他写了两首:

莫道官忙身老大,即无年少逐春心。

凭君先到江头看,柳色如今深未深。

在这首诗中的“江头”,传统解释是陕西西安东南部的曲江,结合第一首的“烟柳满皇都”,从上下文的逻辑来看,说明这柳树是在长安的曲江两岸,这是不是证明我说的“凭什么说柳树一定要种在天街的两边”这句话是完全正确的?

你若不承认这条江是长安的,而是洛阳的。那么第一位精心想象的或者说费心推测的“韩愈在劝慰张籍洛阳天街的草要远胜长安皇都的柳树”这件事不就不攻自破了吗?如果皇都和天街都是指洛阳,那么你需要用扎实的证据来证明韩愈写这首诗的时间不是823年,那时的皇都是指洛阳而不是长安!所以持“洛阳天街”说的各位朋友,能不能先统一一下口径?

为了秉持客观公正的原则,接下来我可能要“自我打脸”了,因为我从“洛阳天街”说的人提到的一首诗中发现:这首诗里面的“天街”确实在洛阳:

这首诗中有“骄子起天街”,虽然你从整首诗中看不出任何与洛阳相关的元素和线索,但因为作者是杨炯,所以是在洛阳。为什么这么说呢?这首诗的名字叫《奉和上元酺宴应诏》,所以又是一首“和诗”。杨炯(650年-692年)是服务于唐高宗(西元674~676) ,唐高宗在即位后就从长安迁都到了洛阳,所以这首诗里的“天街”大概率在洛阳。那我是不是真的自我打脸了呢?恰恰相反,这更证明了我的正确性!

因为我一直的观点就是“天街”是指“天子的街道”,即“京城的街道”。而且这个解释也不是我的发明,而是古代的学者早就这么解释了。所以京城在哪里,哪里就是“天街”!京城既然迁到了洛阳,那么在洛阳的街道统统都可以称为“天街”,而不是特指那条“实名制天街”!更何况那时是不是叫“天街”犹未可知。

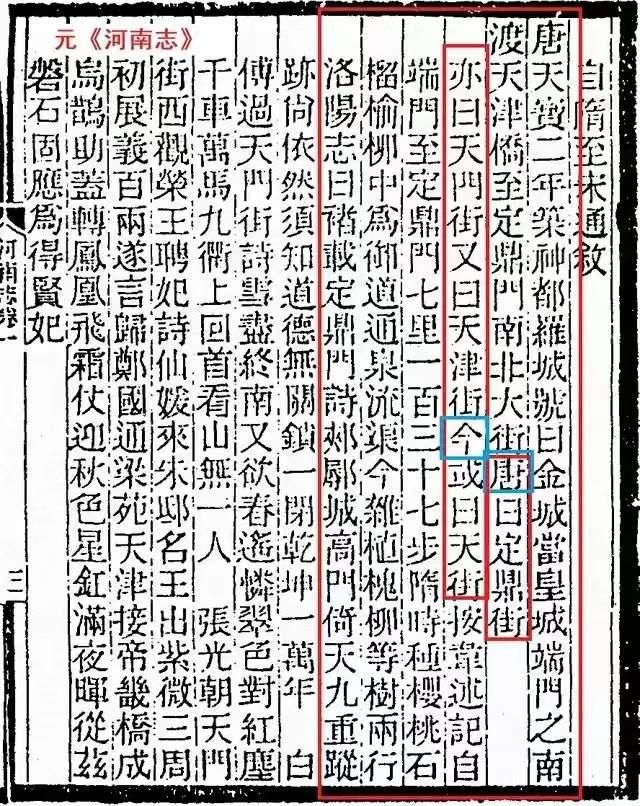

如果不能证明上面元朝的《河南志》影印本是伪造的,那么根据内容显示:唐朝的时候叫“定鼎街”,又叫“天门街”和“天津街”,到了元朝才有人叫“天街”。所以唐诗中的任何“天街”都不是特指的,包括长安的“朱雀街”!

好了,这应该是我自己为“天街之争”写的最后一篇文章了,所以“天街”有且只有字典里那两种意思,而在唐诗里只有“天子的街道”这一种解释。