感谢您抽出宝贵的时间来阅读这篇文章。

在此,友情地向您作出提醒:本文内容仅供参考,如有不适请线下就医问诊。

我国堪称“心脑血管疾病大国”,“三高”问题想来大家不陌生。

很多人都知道血脂高了不好,生活中为了控胆固醇,不吃这个不吃那个,就想把它控制的低了又低。但这种极低追求真的对健康有利吗?

上海瑞金医院一项研究提及这可能会增加癌症风险,又是怎么回事呢?胆固醇究竟该控制在什么水平才最健康呢?

一、上海瑞金研究:低密度胆固醇越低,癌症风险越高?

一、上海瑞金研究:低密度胆固醇越低,癌症风险越高?胆固醇是人体生命活动中重要的组成部分,它参与细胞膜、胆汁酸、维生素D以及一些类固醇激素的合成。而它其中的低密度脂蛋白胆固醇(LDL - C),却常被作为威胁人类健康的存在。

后者主要是由胆固醇、甘油三酯、蛋白质和卵磷脂构成的,直径约18至25纳米的颗粒。其中约八成都来自于肝脏的内源性合成,仅有两成是来源于外部食物的摄入,主要负责将脂质(胆固醇和甘油三酯)从肝脏运往全身各个细胞组织。

是的,大家没看错,它并不是将这些脂质送去肝脏代谢,反而是逆向输送,把这些脂质都送入了血管中,所以它常被认为是胆固醇中的“坏家伙”。

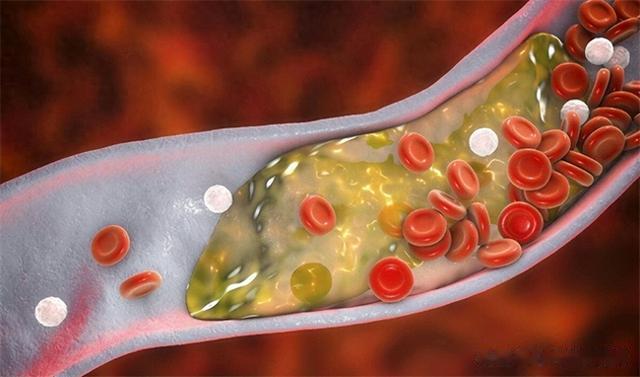

当其在血液中的浓度超过160mg/dl的时候,无法被人体利用的脂质,就会快速的沉积在血管壁上面,在一系列生化反应作用下,会变成金黄色的粥样斑块。

破坏了血管壁正常结构,使后者失去弹性,变的更硬,更容易破裂,血管也会变得狭窄。

长期下去,当这些斑块发生在冠状动脉中,就会慢慢的开始影响正常的心肌供血。

心肌细胞一旦缺血缺氧就会出现心绞痛,开始的时候患者可能会在运动或是情绪激动的时候感到胸口周围疼。一旦斑块破裂形成血栓,彻底的将血管堵住,那就会出现心肌梗死,甚至是急性的心源性猝死。

如果这些病变出现在颈动脉或者是脑动脉,那影响的就是整个大脑的供血供氧情况,一旦被堵死或者血管破裂,则会发生脑卒中(脑梗死、脑出血),在得不到及时救治的情况下同样存在高致命风险。而如果病变出现在下肢动脉、肺动脉等区域,同样会引起下肢肢体坏死、呼吸衰竭等严重情况。

不过,它也并非是降得越低越好。

发表在《American Journal of Cancer Research》上的一项研究,用了我国4C数据库里的信息,选了16个省份的、年龄超过40岁的、将近13.78万名没有糖尿病的成年人。

通过对这些人的胆固醇(包括“好胆固醇”HDL-C和“坏胆固醇”LDL-C)以及血糖(包括空腹血糖、喝糖水后两小时的血糖及糖化血红蛋白)等身体代谢方面的指标,经过近4年的随访分析,来比较不同水平状态下的患癌风险。

研究者先根据我国相关指南中低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)临界值水平,将参与人群进行分组。分别为A组(LDL-C≥130 mg/dL)、B组(100mg/dL≤LDL-C<130 mg/dL)、C组(70 mg/dL≤LDL-C<100 mg/dL)、D组(LDL-C<70 mg/dL)四组。结果发现,与最高组人群A组相比,B组参与者的患癌风险并没有太大的改变,而C组参与者的患癌风险增加了约五分之一;D组参与者的患癌风险则增加了近一半(48%)。

也就是说,人体内的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平与患癌风险之间其实是存在U型关系的。

无论是高于安全值,还是低于安全值,都是会增加患癌风险的。

研究者还一同对总胆固醇与癌症风险进行了研究,结果也是差不多的趋势。

不过,对于是不是患有糖尿病的人群来说,这个患癌风险就有点不一样。研究发现,与处于糖尿病前期的患者相比,已经确诊糖尿病(DM)但血糖控制得还不错(HbA1c低于7.0%)的人,患癌症的风险增加了约24%。

而血糖控制得不太好(HbA1c≥7.0%)的人,患癌症的风险增加了约34%。如果再在此基础上,同时低密度脂蛋白胆固醇水平又很低(LDL-C<100 mg/dL),那么他们患癌症的风险将增加约42%。与健康人群相比,这部分患者出现消化道癌症(如结肠癌、直肠癌等)、宫颈癌、胰腺癌、肝癌的患病风险,分别达到了健康人群的2.03倍、1.92倍、2.97倍及3.59倍。

这也就意味着,对于长期血糖控制不佳的DM患者来说,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平过低将面临更严重的后果。

同时,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平太低,还会增加全因死亡率及脑出血、痴呆的风险。发表在《Nature》上的一项大型回顾性研究,通过对超210多万名冠心病患者(平均年龄72岁,男性占比约56%,其中70%合并高血压、41%患有糖尿病,近七成患者正在接受降脂治疗。)的数据,进行了超15年的随访分析。

发现,当参与者的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)处于100mg/dL至130 mg/dL中间的时候,患者全因死亡风险是处于最低值的。

而与之(100mg/dL≤LDL-C<130 mg/dL)相比,当低密度脂蛋白胆固醇处于130mg/dL至160 mg/dL之间时,死亡风险将增加约3%;当其高于160 mg/dL时,死亡风险增加约12%;而当其低于50 mg/dL时,死亡风险甚至会增加约14%。

这种U型关联,在调整年龄、基础疾病、用药情况等混杂因素后,依然存在。

且在合并高血压、糖尿病或肥胖的亚组人群中,表现更为突出。

并且还存在明显的性别差异,相较于男性在LDL-C低于50 mg/dL之后死亡风险急速攀升,女性可能从低于70 mg/dL的时候就开始出现。

而发表在《European Journal of Preventive Cardiology》上的一项孟德尔化随机研究中,通过对超过39万多名参与者的数据分析。

发现,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的水平与冠状动脉粥样硬化性心脏病(CHD)的发病风险是呈正相关的。在LDL-C≥70 mg/dL的基础上,低密度脂蛋白胆固醇每增加38.6mg/dL(1mmol/L),则冠状动脉粥样硬化性心脏病的发病风险会增加约一倍。相反的,如果低密度脂蛋白胆固醇在控制达标(LDL-C≥70 mg/dL)的基础上降低,每降低1mg/dL,则发生脑出血及痴呆症的风险分别会增加约28%及25%。

低密度脂蛋白胆固醇水平高了,虽然会增加心脑血管疾病发生风险,但也并非是降低越低越好。那到底应该控制在什么范围才是好的呢?

二、胆固醇控制到多少才好?

二、胆固醇控制到多少才好?其实,从正常的生理活动来看,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)是脂质代谢十分关键的运输载体。在脂质代谢没有问题的健康人中,它承担着向全身组织细胞输送脂质营养的功能。只有在病理状态下,因为它的升高会显著增加动脉粥样硬化,和急性心脑血管事件发生的风险,才需要加以控制。

在将“低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)控制到多少才是最好”的这个问题上,并没有一个可以一概而论的值,还需要根据自身情况综合考虑。

根据管理指南来看,对于普通的健康成年群体来说,只要低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)不超过130mg/dL,就可以维持正常的生命活动,还可以有效的预防各类疾病的发生。

如果是高危人群(即年龄超过了四十岁,患有糖尿病、高血压或是慢性肾病等慢性疾病的患者),由于受各类因素影响,此类人群的血管状态相对来说都比较脆弱,也更容易出现脂质代谢紊乱。

一旦低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)升高,脂质更容易就会沉淀在受损血管内壁,加速粥样硬化斑块形成。

此类人群应该将低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平控制在100mg/dL以下,来降低这些血管病变的发展。

如果本身就存在粥样硬化性斑块,并且情况比较严重,比如已确诊冠状动脉粥样硬化性心脏病、缺血性脑卒中的患者等。为了有效防止危急症的出现,就应该把密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平控制在70mg/dL以下。

而对于经常出现心绞痛,或是最近刚刚发生了急性心肌梗死、脑梗死等严重心脑血管疾病的患者来说,那这个值还应该再往下降,最好是可以保持在54mg/dL以下。

而且,新的指南中还特别提出,对于高危的群体,建议在LDL-C原来的基础上再降低一半以上,才能更好的防止急性心血管事件发生。

不过,它也并不是降的越低越好。就像我们上面提及的,如果低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平控制的太低,就会影响到全身各组织的营养情况。而且,在使用大剂量药物进行降脂的同时,也会面临更大的用药安全风险,同样会对健康造成不利的影响。所以,万事都要适可而止。

三、胆固醇过高又该怎么办?

三、胆固醇过高又该怎么办?想要将胆固醇控制在理想范围内,那就要先从控制外源性的食物摄入着手。

饮食上,限制一些“胆固醇大户”的摄入,比如猪脑(3100mg/100g)、牛脑(2670mg/100g)、鸡蛋黄(585mg/100g)、猪肾(430mg/100g)等。还有一些日常中老年人爱喝的骨头汤等,尤其是一炖就是好几个小时,大量的胆固醇和嘌呤都会溶解到汤中,喝多了会加速代谢紊乱。

减少饱和脂肪酸(比如猪油、黄油、五花肉等)和反式脂肪酸(油炸食品、人造奶油、巧克力等)的摄入,增加富含不饱和脂肪酸(深海鱼类、坚果等)的食物摄入。

主食方面,可以增加一些含有丰富膳食纤维,且饱腹感强的食物,比如燕麦,它中的β-葡聚糖可以通过吸附胆汁酸,促进胆固醇的代谢,每100g就可以使LDL降低约5%。

在这里特别要注意的是,有很多人在发现自己胆固醇高之后,就开始绝对限制饮食中的胆固醇摄入,比如基本不碰动物性食品,开始吃素。

或是还有一部分人,甚至连奶制品、蛋制品都不碰,就怕自己胆固醇高了。

但其实这样做不止胆固醇降不下来,还大概率会升的更高。因为这样会使蛋白质的摄入减少,长期下去会影响肝脏的正常功能。

当肝脏受损,无法完成胆固醇的正常代谢,肝脏就会通过自身合成来弥补这种损伤,只会越限制饮食,胆固醇升的越快。

同时,多项研究都曾证实通过适度的运动(5次/周,30min/次),可以有效的改善胆固醇的代谢,降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平。

根据不同的年龄段可耐受力不同,年轻人可以选择举重、负重跑等中高强度运动,而中老年人则可以选择挥拍类运动(如羽毛球、乒乓球等)、游泳以及太极、瑜伽等低强度运动。

而生活中,也要改变那些可能导致胆固醇上升的危险因素,比如熬夜、吸烟、酗酒、超重和肥胖等。

对于年龄不超过40岁的人群,建议每二至五年进行一次血脂的检查;超过40岁的人群建议每年都做一次。

尤其是一些合并高血压、糖尿病、肥胖等高危因素的群体,更应该做好定期检查。

为了保证数据的准确性,建议在抽血前两周保持正常饮食,切勿故意控脂,检测前最好空腹12小时。

对于血脂异常的患者,如果经过生活干预3个月后,仍然效果不理想,就应该在医生指导下进行药物治疗。

总而言之,作为人体的“坏胆固醇”,低密度胆固醇的超标升高,会加速心脑血管疾病发生,但它也并非越低越好。过低的水平会增加患癌风险,还会增加全因死亡率及脑出血和痴呆的风险,万事过犹则不及。

不要去追求所谓的越低越好,根据自身情况,选择最优控制范围,才是对健康的最优解。日常中,通过饮食干预,不良生活习惯改变以及定期体检,才能实现胆固醇的长期稳定。

参考文献:[1] 田原,武依,戚敏杰,等.残余胆固醇与心血管,癌症死亡率的相关性:一项全国性队列研究[J].Science Bulletin, 2024, 69(4):526-534.

[2] 王也.胆固醇过低 癌症风险翻倍[J].养生保健指南, 2020, 000(010):P.10-10.

[3] 刘翠翠,闫有青,许鑫,等.高胆固醇血症悄无声息的伤害[C]//中国超声医学工程学会成立四十周年暨第十四次全国超声医学学术大会论文汇编(上册).2024.

[4]中国血脂管理指南修订联合专家委员会,王增武,李建军,等.中国血脂管理指南(基层版2024年)[J].中国循环杂志, 2024, 39(4):313-321.