1979年3月16日,中国军队完成从越南的全面撤离,标志着对越自卫反击战的结束。这场战争是中国为应对越南的军事挑衅而发起的自卫行动,最终以中方部队的撤出画上句号。这一事件成为中越关系史上的重要转折点,双方自此进入新的历史阶段。

1984年,越南军队在短暂休整后,再次对我国边境展开了一系列侵扰行动。

针对越方的军事挑衅,中国军队迅速在边境的老山和者阴山一带采取反击行动。驻防部队根据战备预案,组织力量对越军进行坚决还击。在者阴山方向,我军利用有利地形构筑防御工事,同时派出侦察分队深入敌后获取情报。老山地区则采取主动出击战术,通过炮火压制和步兵突击相结合的方式,有效打击了越军的前沿阵地。整个作战过程中,我军严格执行战场纪律,既捍卫了国家主权,又展现了人民军队的威武之师形象。

老山战役堪称炮火交锋的主战场,双方炮兵部队在此展开激烈对决。这场战斗以火炮对抗为核心,成为该区域最为惨烈的军事冲突之一。炮火轰鸣中,双方你来我往,将这片土地变成了火力交锋的中心地带。这场战役不仅规模空前,更以其惨烈的炮战特点在军事史上留下了浓墨重彩的一笔。

面对越南军队的挑衅行为,我军果断应战,决心在战场上用实力证明一切。

在老山战役中,越军曾举起白旗表示投降,但炮兵团长刘同权却下令继续炮击。这一决定看似反常,实则有其深层原因。当时,越军多次利用诈降战术,试图在解放军放松警惕时发动突袭,导致我军遭受损失。刘同权通过观察发现,越军虽举白旗,但其阵地内的活动并未停止,且有明显的战斗准备迹象。为避免再次落入圈套,他果断下令继续炮击,彻底瓦解了越军的企图。这一决策不仅体现了刘同权的战场洞察力,也反映了他对士兵生命的高度负责。最终,这一行动有效粉碎了越军的阴谋,为战役胜利奠定了基础。

老山战役期间,炮火连天,战场环境极其恶劣。士兵们在高强度的炮击下,承受着巨大的心理和生理压力。炮火的轰鸣声不断,阵地被炸得面目全非,硝烟弥漫,空气中充斥着刺鼻的火药味。战士们在这种极端条件下,依然坚守阵地,执行战斗任务。他们不仅要应对敌人的进攻,还要在炮火的间隙中寻找短暂的休息机会。老山的地形复杂,丛林密布,给战斗带来了更多挑战。士兵们在这种环境中,既要克服自然条件的困难,又要随时准备应对突发的战斗。炮火下的老山,成为了战士们顽强拼搏的象征,也见证了他们在极端环境中的坚韧与勇气。

盘龙江自北向南平缓流动,在穿越边界后,河道开始曲折蜿蜒,最终转变成一条名为清水河的明净溪流。

这片赤色土壤展现出非凡的吸附能力,让流经的河水呈现出特别纯净的状态。

即便是浑浊不堪的黄河,流经这片土地时,似乎也能被其独特的净化力量洗涤,变得清澈而充满生机。

在盘龙江畔,那拉地区坐落在一片被平缓山峦环抱的谷地中。几座不起眼的白色小山丘点缀其间,宛如北方沙丘的镜像,静静地守护着这片宁静的土地。

这片幽静的山谷,被两座巍峨的山峰紧紧环抱,仿佛两位沉默的守护者。东边那座叫东山,西边那座则被称为老山。

这片地带被统称为老山战区,具体来说包含了那拉和东山两个主要区域。

在1979年爆发的对越自卫反击战中,老山战役堪称战况最为惨烈的关键一战。这场战役不仅持续时间长,而且双方投入兵力众多,战斗异常残酷。作为中越边境冲突的重要组成部分,老山战役以其特殊的战略地位和艰苦的作战环境,成为这场战争中极具代表性的战役之一。这场战役充分展现了中国人民解放军的顽强意志和卓越的作战能力,在中国现代军事史上留下了浓墨重彩的一笔。

在此次军事冲突中,敌对双方的炮兵部队展开了史无前例的激烈对抗。

尽管越军避开了与我方主力部队的正面交锋,但我军并未因此退缩,反而主动迎战,针对对手的优势发起进攻,决心在激烈的炮火中一决胜负。

在东山防御工事中,越军部署了一门火炮,被士兵们形象地称为“钉子”。

"神炮手"这个名号,可不是随便叫叫的。它是咱们炮兵弟兄们在枪林弹雨里,用血汗换来的真本事。每一次战斗,每一次炮击,都是对这个称号最好的诠释。说实在的,这个名头背后,藏着无数战士的付出和牺牲。从抗日战争到解放战争,再到后来的各种战役,咱们的炮兵弟兄们,用精准的炮火,一次又一次地证明了"神炮手"这个称号,当之无愧。这不是吹牛,而是实打实的战绩,是用命换来的荣誉。

敌军在山顶占据了一小块地方,面积只有十几平方米,部署了直瞄火炮。这些火炮就像毒蛇一样,牢牢盘踞在那里,让我方的炮火很难精准命中目标。

敌军的炮兵在发动攻击后,立刻躲进了地下的通道,这让我们很难彻底消灭他们。这种情况让战斗变得更加复杂,因为我们无法轻易找到并打击他们。敌人的这种战术有效地提高了他们的生存率,同时也增加了我们作战的难度。

在某次战斗中,我们的炮兵部队连续发射了超过一千发炮弹,但令人惊讶的是,敌方火炮的漆面竟然完好无损,连一点损伤都没有。

越军部署的这门火炮,位置选得相当刁钻,占据了易守难攻的制高点。更让人印象深刻的是,这支炮兵部队作战风格极其嚣张,经常主动挑衅,在战场上表现得相当好斗,因此声名狼藉。他们的这种作战方式,让对手既头疼又忌惮。

敌军借助地形优势,频繁调动炮兵部队,火力覆盖范围广,攻击节奏快,对我方阵地形成了持续压力。这种战术上的主动态势,给我军防御部署造成了相当大的困扰,使得我方在阵地战中处于被动局面。敌军的炮火压制不仅限制了我们的行动自由,还对士气产生了负面影响。面对这种局面,我军不得不调整战术,寻找突破口以扭转不利局势。

他们的战术非常狡猾且极具攻击性,巧妙地结合了直射火炮和高射机枪的使用。高射机枪主要用于压制我方的观察人员,使其无法有效监控战场动态。

敌军先用直瞄火炮进行精确打击,这种战术配合让我方部队陷入被动,既无法有效还击,也难以组织防御。

敌军火炮的部署对我方前沿步兵部队造成了严重的火力压制。

在前线作战的士兵们不仅要躲避敌人猛烈的炮火轰炸,还得顶着高射机枪的持续火力缓慢推进,这严重削弱了他们的防护能力和战斗效能。

每一次炮弹的破空声,都是对士兵生命的致命考验,让他们在生死线上挣扎。

1987年5月30日,正值酷暑,太阳炙烤着大地,空气仿佛在燃烧,吸进肺里的每一口气都像被火焰灼烧般刺痛。

在酷热难耐的天气里,我们的炮兵指挥官果断决定清除东山上敌军那门威胁极大的直瞄火炮,这就像拔掉一根深深扎入心脏的钉子。

这个敌人长期威胁着我军的安全,为了彻底解决问题,指挥官精心策划了一套周密的作战方案。

这个策略的首个环节被称为“诱敌现身”。

我军调动了一支炮兵连,精准摧毁了敌方观察哨。这次行动完全实现了预定目标,成功挫败了敌军的士气。炮火覆盖精确到位,直接命中关键设施,彻底瘫痪了对手的侦察能力。这一战术打击不仅有效削弱了敌人的战场感知,更在心理层面给予沉重打击,迫使其陷入被动局面。整个作战过程体现了部队的高效执行力和精准打击能力,为后续行动创造了有利条件。

越军匆忙卸下隐蔽装置,迅速部署了那门直接瞄准的火炮,意图对我方士兵实施反击射击。

他们完全没意识到自己已经掉进了事先设计好的圈套,这个战术叫“先发制人诱敌攻击”。简单来说,就是故意先开枪,引诱对方暴露位置,然后再一网打尽。这种策略看似简单,却非常有效,因为对方往往会在毫无防备的情况下中招。关键在于,执行这个战术的一方必须精准掌握时机和位置,才能确保成功。而他们显然没有察觉到这一点,结果就成了别人的靶子。这种战术在历史上多次被使用,效果显著,尤其是在对方缺乏警惕性的时候。

这场对抗远不止是炮火的交锋,它更是心智与谋略的双重博弈。

我军的另一个炮兵单位迅速展开反击,采取两轮密集炮火覆盖,准确击中了预定目标,彻底消灭了敌方的炮兵人员。

炮火响起的那一瞬间,敌人的生命和战斗力同时被彻底摧毁。

此时,正是施展“黑虎掏心”这一招的绝佳时机。

在确定对手的主要威胁已被清除后,我们部署了一门重型火炮,对其进行了彻底的摧毁性打击。

我方炮兵连续打出22轮齐射,总共发射了88枚炮弹,密集的火力压制让对手的炮口被迫抬到几乎垂直的位置。

在汇报战况时,指挥员向师长表示已将目标摧毁为高炮。然而,师长并未就此罢休,进一步下达命令要求彻底破坏炮管。

经过重新校准目标后,炮口最终猛烈地指向了东边。

指挥员随后表示:"我打算彻底推翻它。"

师长果断下令:“开火!”密集的炮击将敌方阵地彻底夷为平地,敌人的火炮被直接轰下山坡,防御设施完全瓦解。

最终阶段,称之为“追踪线索”。

我们的炮兵在成功摧毁对方火炮阵地后,立即调整了射击方案,将火力集中到敌军防御工事的纵深区域,连续精准打击了超过二十次。炮组成员通过提高瞄准精度,确保每发炮弹都准确命中预定目标,有效压制了敌方的后续作战能力。这种持续性的火力覆盖,为我方后续行动创造了有利条件。

这直接引爆了对方的军火库,一连串的爆炸接踵而至。黑烟冲天而起,巨大的轰鸣声在山间不断回响,整个过程足足持续了十多分钟。

我方炮兵部队在战斗中展现了卓越的射击水平,共计发射116发炮弹,其中24发精准命中目标。这一优异战绩确保了战斗的完胜。

长沙炮兵学院的一位教师在实地观察后表示:"按照一般标准,要达到这种精准度,起码得发射700枚炮弹。我本以为自己经验丰富,但要不是亲眼目睹,我根本无法相信这是真的。"

通过灵活运用快速准确的打击策略,我军炮兵部队在1987年春夏之交的两个月内,彻底消灭了东山地区敌军的所有直射火力点,从根本上解除了这一带的安全隐患。这种战术的实施,使得敌方长期部署在前沿的威胁性武器系统被完全清除,有效保障了我方阵地的安全稳定。

炮兵专门选择强大的目标进行攻击。他们优先打击那些威胁最大、火力最强的敌军阵地,确保在战场上占据优势。这种策略不仅能有效削弱敌方力量,还能为我方部队创造更有利的战斗条件。通过精准打击,炮兵在战场上发挥了关键作用,成为决定胜负的重要因素。

对于炮兵部队而言,彻底摧毁敌军后方阵地中的重型火炮阵地无疑是最能激发士气的战斗任务。

承担这项任务虽然异常繁重,但内心却涌动着一股难以描述的热情与自豪感。面对挑战,既感到压力巨大,又体会到一种独特的成就感。这份职责带来的不仅是困难,更是一种令人振奋的荣誉感。尽管工作难度很高,却让人感受到一种特别的使命感和价值感。在完成这项工作的过程中,虽然要付出巨大努力,但也能收获到非同寻常的满足与骄傲。

炮兵侦察任务已成为我军作战体系中的核心环节。一旦发现敌炮兵部队的动向,我军立即启动全天候高密度监控机制,确保对目标进行持续追踪和精确定位。这一策略使我们能够及时掌握敌方火力部署情况,为后续作战行动提供关键情报支持。通过实施不间断的侦察与监视,我军有效提升了战场态势感知能力,为精准打击敌方炮兵力量奠定了坚实基础。

在老山战役的激烈交火中,炮兵的猛烈火力展现了强大的破坏力。它不仅能够轻易摧毁敌军坚固的防御工事,还能烧毁敌方的武器装备。更为关键的是,这种火力甚至能够彻底击垮敌人残存的战斗意志,使其无法继续抵抗。

然而,这些精确打击的成功,很大程度上要归功于那些默默无闻的炮兵侦察员。他们虽然不为人所知,却在幕后发挥着至关重要的作用,确保了炮火的准确性和效率。没有他们的努力和付出,这一切的精准与有效将难以实现。

他们就像战场上的眼睛,必须时刻坚守在战斗的最前沿,不间断地观察敌人的动态和前沿哨所的情况,从细微的迹象中判断敌军的具体方位。

缺少了这些人,那些看似威力无穷的大炮就会失去根基,变得毫无用处。就像没有水源的河流和没有树根的树木一样,这些武器将失去其存在的意义。

在老山战役中,炮击并非单纯的武器对抗,而是双方炮兵侦察兵之间的智力博弈。这些侦察兵在炮火和硝烟的掩护下,展开了一场看不见的较量,他们通过观察、分析和判断,为炮击提供关键的情报支持。每一次炮声响起,背后都隐藏着侦察兵的精心策划和精准计算。这场战斗的核心,实际上是一场侦察与反侦察的较量,炮火只是表面现象,真正的胜负取决于侦察兵的智慧和技巧。

在真实的战争环境中,炮兵侦察兵的工作极其艰苦。他们需要在枪林弹雨中执行任务,面临巨大的风险和挑战。这项职责不仅要求他们具备高超的军事技能,还需要有极强的心理素质和应变能力。可以说,炮兵侦察兵的工作是战场上最危险、最繁重的任务之一。

他们需要持续不断地通过高倍望远镜进行观察。

长时间盯着某样东西看,容易让人感到视觉疲劳,甚至产生头晕恶心的不适感。

尽管这些工作单调又累人,但还是有人能在其中找到乐趣。

如果有人能在日常监控中发现敌人的车辆经常在某个地方出没,或者看到敌人的通信兵在树林里频繁检查线路;

尤其是当首次捕捉到敌方火炮阵地暴露炮口的瞬间,那种兴奋感就像寻宝者终于找到了传说中的宝藏一样强烈。

此刻,侦察兵即将成为战功赫赫的英雄。

根据上级指令,只要准确锁定对方炮兵连的方位,就能获得一次嘉奖。

接下来的行动步骤就比较直接了:指挥官会下达指令,让部队用密集的炮火全面封锁那片区域,不留死角地暴露敌人的防御设施。

随后,我方炮兵部队展开联合火力打击,连续进行多轮密集轰炸,最终成功击毁敌方的所有火炮阵地。

某个清晨,浓重的雾气弥漫四周,天空和大地仿佛被一层厚厚的棉絮覆盖,视野变得朦胧而难以辨认。

在炮兵观察哨内,侦察员焦急地注视着眼前白茫茫的景象,内心充满忧虑。

他迅速往手上吐了两口唾沫,手脚并用,敏捷地攀上了一棵高大的树。爬到高处后,他坐在被雾气笼罩的树枝上,仔细地观察四周,试图发现敌军的行踪。

在这片百米战场上,越军狙击手总爱吹嘘,说他们枪法准得离谱,瞄准左眼绝不会打到右眼,还挑衅说有种就来试试。

这位侦察兵毫不在意,心里想着:“我可是炮兵侦察员,你们能把我怎么样?”

越军的子弹密集地打在树下,他却不以为然地笑了笑,觉得这只是对方在虚张声势。

不出所料,越军发现无法震慑对手,便觉得索然无味,随即停止了开火。

侦察员心里暗自得意:“你们最好别来招惹我,安分守己地待着,也许还能躲过一劫。要是你们不老实,哪怕是小目标,我也照样收拾,就像用大刀切蚂蚁一样,看你们还敢不敢乱动。”

越军表现出明显的欺软怕硬倾向,在中国炮兵的压制下吃了亏,便将怨气转移到中国步兵身上。

面对中国军队的顽强抵抗,对方始终无法取得实质性优势。尽管敌军试图发动攻势,但在中国步兵的坚决防守下,他们的进攻屡屡受挫,未能获得任何有价值的战果。中国士兵以坚韧的意志和出色的战术执行力,有效遏制了敌方的军事行动,使其在战场上始终处于被动局面。这种局面充分展现了中国军队的强大战斗力和不屈精神,令对手难以突破防线,最终只能无功而返。

越军开始骚扰当地居民。

实在没人可找了,就跑去折腾庄稼和耕牛,心里可能琢磨着:“反正总归会有我的份儿。”

随后,我军炮兵直接在那棵大树上搭了个观察台,用木板简单搭建,立刻成了最佳观察点。

面对这种局面,越军立刻动用高射机枪进行密集扫射,子弹在空中呼啸穿梭,但始终未能命中目标。如此近距离的射击却无法奏效,令他们愈发愤怒和焦躁。

观察员稳坐于瞭望点,脸上洋溢着自信的神情,内心涌动着强烈的荣耀感。他挺直腰板,目光如炬,仿佛整个战场尽在掌握。这种掌控全局的感觉让他倍感振奋,每一根神经都紧绷着,随时准备应对突发状况。他深知自己肩负重任,这份责任让他充满力量,同时也让他对自己的能力深信不疑。此刻,他不仅是观察者,更是这片区域的守护者,这种身份认同让他感到无比自豪。

他内心对大炮队的强大印象不断加深。

每一次精确的炮击,每回有效的攻击,都是对对手的强烈反击。

中国炮兵以坚不可摧的意志,彻底粉碎了越军的嚣张气焰。面对我军的强大火力,越军所谓的狂妄不过是虚张声势,在我军精准的炮火打击下迅速瓦解。中国炮兵用实力证明,任何挑衅在强大的国防力量面前都将化为乌有。这场较量彰显了我军的战斗力和坚定决心,也让越军明白了挑战中国军队的严重后果。中国炮兵用实际行动捍卫了国家尊严,展现了不容侵犯的军威。

当敌人的火炮阵地藏匿于高山深谷之中时,我们需要通过分析地形特点来准确定位其可能部署的区域,进而实施有效打击。

中国和越南军方都清楚这背后的原因,不管是因为宽容还是无奈,双方都心照不宣地选择了沉默,毕竟话说多了容易惹麻烦。

“大佛”动了杀念。这个称呼背后的人,心中已燃起杀意。他不再犹豫,决心采取极端手段。无论出于何种原因,他的行动已无法回头。这种心态的转变,标志着他从普通状态进入了危险境地。杀心一旦滋生,便难以平息。他的目标明确,行动果断,预示着即将到来的暴力行为。这一变化不仅影响他自身,也将波及周围的环境和人物。

在老山战役的激烈炮火中,有一位名叫刘同权的团长。

刘同权的经历之所以引人注目,主要在于他的军事才能极为突出。他的参谋曾多次直言,刘同权在战场上对敌人毫不留情,展现出了与生俱来的军人气质。这种特质让他在军中显得格外与众不同,也使得他的故事充满了传奇色彩。

刘同权有个外号叫“大佛”,这称呼跟他本人形成了鲜明对比。

在士兵们眼里,他不仅是一位纪律严明的将领,更是一位精通占卜之术的神秘人物。

尽管周围战火纷飞,血腥不断,刘同权却展现出了令人难以置信的另一面。

刘同权经常自夸擅长占卜,而且准确率极高,尤其是在预测越南战争局势方面,他总能准确判断未来的好坏。

在战斗的空档期,刘同权常常利用等待战果的时间展示他的占卜技巧,他热衷于预测战斗结果是否能达到预期目标。

据老战士们回忆,刘同权常常借助扑克牌进行占卜。

刘同权坐在简易的帐篷里,点燃香烟,全神贯注地洗牌、摆牌,试图从牌局中预测战场的吉凶。

即便有时占卜过程并不顺利,遇到难以解读的情况,刘同权依然会保持耐心,反复推算,直到得出清晰的结论。

在这些占卜活动中,结果总是对他有利——每当占卜顺利,倒霉的往往是越军。

每次战斗胜利后,刘同权都会提议改善伙食来犒劳大家,以此鼓舞团队斗志。

在部队里,改善伙食最常见的方式就是增加一些鸡肉。

在战乱年代,生活物资十分紧缺,能吃上一顿鸡肉算是相当奢侈的事了。

食用鸡肉等同于剥夺生命,这种行为象征着消灭对手。因此,即便是在佛教信仰中地位崇高的“大佛”,在战斗场合下也必须具备消灭敌人的决心。

为什么事情还是照常进行?即使有阻碍或问题,人们似乎并没有停下来,反而继续按照原计划行事。这种现象可能源于多种原因,比如对结果的期待、对目标的执着,或者是对风险的忽视。有时候,人们可能认为问题并不严重,或者相信自己有能力应对。还有一种可能是,大家觉得停下来重新思考会浪费时间,不如直接行动。无论是哪种情况,照打不误的背后往往隐藏着对目标的坚定信念,或者是对现状的无奈接受。

刘同权常提到:“在军队服役了二十多年,终于迎来了这场战役。原本我计划退役,但如今恰逢其时,可以为部队创造辉煌战绩,培养出一批英雄模范和优秀单位。”

这段话流露出他对军队生活的深厚感情,同时也表达了对今后发展的热切憧憬。

根据占卜结果,当前局势呈现积极态势,成功指日可待。

刘同权计划用他自创的“拉网战术”来夺取345高地的关键据点。

刘同权下令集中火力猛轰,把两米多高的野草烧得一干二净,藏在里面的11个敌军碉堡全被炸了出来。

他依照预先设定的步骤,以雷霆万钧之势,逐一攻破这些防御设施。

看到形势不利,几名敌军士兵企图逃离战场。然而,刘同权果断下令进行密集射击,成功将逃兵全部击毙。这次精准的打击彻底粉碎了敌人的撤退计划,确保了战斗的胜利。刘同权的指挥能力和部队的执行力在这一关键时刻得到了充分体现,为后续战斗的顺利推进奠定了基础。

战事起初推进得相当顺畅,但在攻打第七号防御工事时,局势突然急转直下。

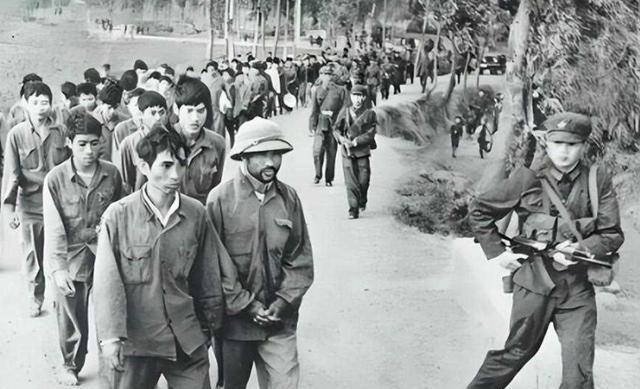

在第九号工事,越军士兵发现已无路可退,也无处躲藏。情急之下,他们脱下白色衬衫,当作投降的标志,拼命挥舞,同时大声呼救。

作战指挥室里,几名军官探出身子观察战场态势。训练主管皱着眉头,语气犹豫地请示:"是否继续发动进攻?"

刘同权毫不犹豫地给出了回应:“继续战斗。”

作训股长指出:“敌方已经宣布投降了。”

刘同权平静地答道:“五千米的距离,我无法接受投降。”

在激烈的交火中,刘同权精准打击了敌方11处防御设施,同时摧毁了3门迫击炮,造成28名敌军伤亡,其中包括一名手持白衬衫作为信号的越军士兵。

作训股长感叹道:"迅速采取行动确实没错,但那个年轻人处境也挺让人同情的。"

战斗结束后,有人向刘同权询问为何下令开火。

刘同权略作思考后回应道:“那时候不少人劝我放弃,别继续争斗了。但我最终选择了坚持对抗。”

“如果真心归顺,就到我这边来。”

如果对方举白旗投降就停止进攻,这可能会被他们利用成为一种策略手段。

随着时间的推移,越南军队在我方持续猛烈的炮击下逐渐丧失了战斗意志。