【前言】

1967年初,张学思逐渐感受到工作带来的沉重负担。每天结束工作后,他常感到呼吸困难,身心俱疲。尽管如此,他始终对毛主席和党中央充满信心,坚持真理,毫不动摇地贯彻执行毛主席的方针政策。

1955年9月11日凌晨四点,谢雪萍和张学思正在熟睡,突然被一阵急促的电话铃声惊醒。这个日子对谢雪萍来说,成为了一个刻骨铭心的记忆。

谢雪萍看到张学思前一天熬夜了,就关心地说:“都这么晚了,谁还打电话来?我去接吧。”张学思看了一眼,发现是红色的内部专线,就告诉谢雪萍:“这是工作上的事,还是我来处理吧。”

张学思随手抓起一件外套披上,起身走向电话机……

【张学思:有急事,要开一个紧急会议】

夜深了,谢雪萍发现张学思迟迟未归,心中生疑,于是离开房间,向他询问:“出什么事了,这么着急?”张学思匆匆答道:“有紧急情况,需要马上开会!”

张学思迅速穿戴整齐,简单洗漱后,便空着肚子匆匆出门。谢雪萍目送他离去,困意全无,随即起身整理好衣物,开始准备早餐,静候丈夫归来共进早餐。

清晨,张学思乘车抵达海军第一招待所,几位身着军装的陌生人迎接了他。由于彼此不熟悉,他并未多言,直接走向会议室。

张学思离开后,谢雪萍心里总觉得不太踏实,坐在椅子上时甚至有些头昏脑涨。她完全没料到,丈夫这一去,竟然长时间杳无音讯。

谢雪萍正盼着丈夫回家,忽然闯进一群人,把屋里屋外翻了个底朝天,似乎在找什么重要物品。搜了半天,他们什么也没发现,只好气呼呼地走了。

9月13日,海军党委向国务院提交了一份关于立案的报告。在这份报告中,李作鹏详细阐述了相关情况。

张学思长期受到国民党情报机构的拉拢,可能存在严重的政治隐患。建议立即对其实施隔离审查,同时向海军直属单位的所有负责人和广大革命群众通报张学思的相关情况。

在审阅海军党委提交的报告时,周恩来总理认为缺乏实质证据,于是批示道:“此事等杨成武同志回来再议。”然而,杨成武尚未归来进行调查,张学思就被拘捕入狱。

谢雪萍因为无法与丈夫见面,内心承受着巨大的压力。某天,几名陌生人突然造访她家,他们在房间里四处打量,然后低声对她说:“我们是上面派来的调查小组。你和张学思在1961年参加了西安事变25周年的纪念活动,是谁通知你们的?会议由谁主持?会上都说了些什么?还有什么其他安排?”

谢雪萍打量了一下这些人,觉得他们来者不善。她想起这场招待会是由周总理亲自主持的,这些人究竟有何企图?想到这里,她顿时怒火中烧,毫不客气地把他们轰了出去。

10月份,张学思给周总理寄了一封信。信里他提到:

我背离了原本的阶级立场,坚定跟随毛主席的路线整整三十年。在工作中,我确实犯过一些错误,存在不足之处,但我以党的信仰和生命郑重承诺,我从未背叛组织,更不是特务或反革命分子。我已经三次向海军党委提交了书面材料,但至今没有得到任何回应,也没有人与我沟通。因此,我决定直接向您写信,陈述我的情况。

出乎张学思意料的是,他寄出的信件并未送达周恩来总理手中,自然也就没有得到任何回复。

张学思的孩子们曾多次写信给周恩来,详细说明家庭面临的困境。然而,这些信件都被拦截下来,未能送达周总理手中。更严重的是,孩子们还遭到了威胁,被警告不得再向上级反映情况。

在无计可施的情况下,谢雪萍决定向毛泽东主席写信,希望向他说明家庭的困境,以寻求援助。然而,她的信件被拦截了。因此,谢雪萍在焦虑中度过了三年,期间她与丈夫一直未能相见。

1970年,经过谢雪萍的不懈争取,她终于得以与丈夫见面。

那天,谢雪萍和女儿一起去探望丈夫。看到他瘦得只剩90斤,谢雪萍忍不住落泪,心里特别难过。

张学思为了让妻子放心,故作轻松地说道:“别担心,我啥事没有。就是那帮人从我这儿搬走了两袋面粉而已!”

吕正操将军住在隔壁,他回忆了那段生活。

我们的伙食很差,每餐只有一碗变质的大米或者一块干硬的馒头,根本吃不饱。张学思由于承受着巨大的心理负担,常常剩下一半食物。即使吃不完也不能倒掉,必须留着下一顿继续吃。为了防止食物变坏,他用报纸盖着剩饭。然而,报纸上印有毛主席的照片,看守的士兵便指责他不尊重领袖。张学思不服气,与士兵发生争执,结果遭到众人围攻。每天晚上,他都会坚持自己的观点,与对方激烈争吵,场面十分紧张。

吕正操将军认为,张学思在政治上显得过于简单,缺乏策略性思维。此外,张学思继承了他母亲的性格特点,即正直不屈,这种性格使他在面对困境时显得尤为艰难。正因如此,他所经历的困难和挑战远超过常人。

2月18日,张学思因剧痛无法入眠,随即被送往医院进行详细检查。经过数日观察,2月26日,医生诊断他患有血行播散性结核。尽管接受了一段时间的治疗,张学思的健康状况并未改善,反而迅速恶化。

5月21日,张学思的健康状况急剧恶化。仅仅八天后,即5月29日,他因病情加重不幸离世。在生命的最后时刻,张学思心中牵挂的仍是他的妻子和女儿,他无法割舍对她们的深情。然而,疾病无情,最终他还是告别了挚爱的家人,也告别了他深爱的祖国。

谢雪萍听到丈夫去世的消息,整个人都崩溃了,心里难受得不行。回想起两人一起走过的30年,她怎么也想不到丈夫会突然离开。尽管心里痛苦得要命,谢雪萍还是下定决心,不管有多难,都要为丈夫讨回一个公道。

谢雪萍坐在书桌前,铺开信纸,准备给毛主席写信。她凝视着纸面,思绪万千,眼中泪水打转,脑海中不断浮现丈夫的身影,久久无法散去。那时,张学思的名字还叫张昉。

【谢雪萍:这就叫法国面包吗】

1940年,延安清凉山。广东来的革命青年谢雪萍正在学习。这时,同学顾红走进来,问她:“新市场开门了,要不要一起去?”谢雪萍正好需要买笔记本,就答应了。

延安城南在1939年年底建起了一个全新的交易场所。市场入口处悬挂着由毛泽东提议、舒同执笔的"延安新市场"匾额。不仅如此,毛泽东还亲自为这个市场撰写了一副对联。这个市场的建立,不仅为当地居民提供了便利的交易平台,更体现了当时领导人对经济发展的重视。

谢雪萍和顾红正从清凉山下来,打算渡过延河。这时,一匹马从延安北门方向疾驰而来。

当马匹接近谢雪萍和顾红时,速度逐渐减缓。骑在马上的年轻男子朝顾红挥了挥手,问道:“你们这是要去哪儿?”顾红简洁地回答:“去新市场。”简单交谈后,男子轻扯缰绳,调转马头迅速离去。

谢雪萍对这个陌生小伙子毫无印象,也没放在心上。她和顾红在新市场逛摊位时,忽然察觉到身后有动静,便自然地回头看了一眼。

谢雪萍定睛一瞧,心里一惊,这不就是之前骑马的那个小伙子吗?他怎么也跑到新市场来了?她赶紧扯了扯身边的顾红。顾红转过身,惊讶地喊道:“张昉!”

谢雪萍并不认识张昉,因此她选择保持沉默。顾红随即与张昉展开了对话。过了一会儿,顾红向张昉介绍谢雪萍:“这是我的同学小广东。”接着,她又对谢雪萍说:“这位是张昉。”

谢雪萍听完顾红的说明,随意地点了点头,没太在意。张昉好奇地问:“你们来这儿干啥?”顾红指了指谢雪萍,答道:“她需要买个笔记本。”

谢雪萍听完顾红的话,心里暗自嘀咕:“明明是她先问我,要不要一起去新市场逛逛,怎么现在倒成了我想买本子了?真是莫名其妙!”

张昉听完顾红的话,直接说道:“别买了,我窑洞里多的是,去我那儿拿吧!”顾红转身对谢雪萍说:“快去吧,他就在宝塔山上住,离这儿不远,咱们现在就走!”

顾红话音刚落,没等谢雪萍表态,张昉便一把拽住她,两人迅速跃上马背,策马疾驰,直奔山巅而去。

进入张昉的窑洞后,两人边挑本子边交谈。谈话间,谢雪萍得知张昉是抗大东北干部队的负责人,也拥有自己的窑洞。选好本子后,他们一同离开窑洞,下山找到了顾红。之后,谢雪萍与顾红结伴返回了清凉山。

一周后,谢雪萍去食堂用餐,经过总务处时,发现有人在朝山上眺望,像是在等人。她定睛一瞧,认出是张昉,于是上前问候。毕竟之前他送过自己本子,出于礼貌,打个招呼也是应该的。

谢雪萍还没靠近,张昉就挥手喊道:“谢雪萍同志,这边!你这是要去哪儿?”谢雪萍听到后,直接回答:“去吃饭。”张昉笑了笑,提议道:“别去食堂了,咱们出去吃吧!”

谢雪萍对张昉突如其来的邀约感到意外,心里琢磨:“这人挺有意思的,怎么突然要请我吃饭?是不是在等别人?”她直接问道:“你在这儿干嘛?等人吗?”张昉坦然回答:“没等别人,就等你。”谢雪萍更加疑惑:“等我干嘛?”张昉直截了当地说:“想请你吃个饭。”

谢雪萍暗自琢磨:“他是不是有啥事需要我帮忙,又不好意思直接说,所以想请我吃饭?”考虑到不想让张昉难堪,她最终还是同意了。

在校门口附近的一家小餐馆,张昉和李明找了个位置坐下。张昉笑着问道:“今天是我第一次请你吃饭,不太清楚你的口味。你是广东人,平时喜欢吃什么菜?”

初次共进晚餐时,谢雪萍并未提出任何特殊要求。察觉到她的态度,张昉主动点了一份所谓的"法国面包"。然而,当菜品上桌后,他们发现这根本不是什么法式面包,而是两片馒头裹上鸡蛋油炸而成的简单食品。

看到桌上摆的简易食物,谢雪萍忍不住笑出了声。她打趣道:"这就是传说中的法式面包?看起来也不难做嘛!"听到她的调侃,张昉笑着接话:"你觉得简单?那以后每天都给我做一份怎么样?"

谢雪萍听完张昉的话,虽然心里觉得摸不着头脑,但她并未多言。用过餐后,她便起身告辞了。

一周后,张昉再次在同一地点等待谢雪萍,他们依旧选择了那家餐厅,边吃边聊。

谢雪萍觉得吃饭时间挺规律,心里有些疑惑,但琢磨不透,于是去找顾红问个明白。顾红见她一脸困惑,便解释道:“我和张昉都是东北人。有一次,张昉在课堂上注意到你,想跟你搭话,但你反应冷淡。”

谢雪萍听完顾红的说明后,回忆起那天的情况,确实有个人和自己同坐一条长凳。

随后,顾红继续讲述:“之后,张昉又去听大课,还是在老地方等你,但等来等去,始终没见到你。有一天下课后,张昉碰到我,问我认不认识你,还详细描述了那个人的特征。我一听,这不就是你吗?就告诉他我们不仅认识,还是同班同学,还住同一个窑洞。”顾红一边说,一边回想着当时的情景。

听说顾红和谢雪萍是熟人,张昉顿时兴奋起来。他鼓起勇气,真诚地对顾红说:“大姐,能不能请你帮忙牵个线?”

张昉的真诚打动了顾红,她决定帮忙。经过商量,他们策划了一个方案:顾红以某个借口带谢雪萍去延安新市场,途中安排一次“巧合”的碰面……

后来在总务科窑洞门口发生的事情,其实也是整个计划的一部分。那天,张学思为了等谢雪萍,等了很久。

通过顾红的描述和观察张学思的言行,谢雪萍确信张学思是真心实意的,因此同意了他们在一起。

谢雪萍和张学思在相处中感情日益加深,最终决定携手共度余生。他们在延安的一间窑洞里举办了婚礼。当时,谢雪萍年仅20岁,而张学思24岁。

婚后,谢雪萍和张学思虽然经常分隔两地,但感情一直很好。张学思作为军人,常年在前线指挥作战,谢雪萍也因工作需要频繁搬迁。尽管如此,他们依然在战火纷飞的年代携手共度,相互扶持。

张学思和谢雪萍迎来了他们的孩子。张学思对这个新生命充满了喜悦,一有空闲,他就把孩子抱在怀里,积极参与到孩子的成长过程中。谢雪萍看着张学思那充满爱意的表情,感到这种生活无比美满。

这对夫妻相处时格外珍惜彼此。谢雪萍亲手为张学思烹饪可口的饭菜,张学思则与妻子分享革命理想,交流相关话题。

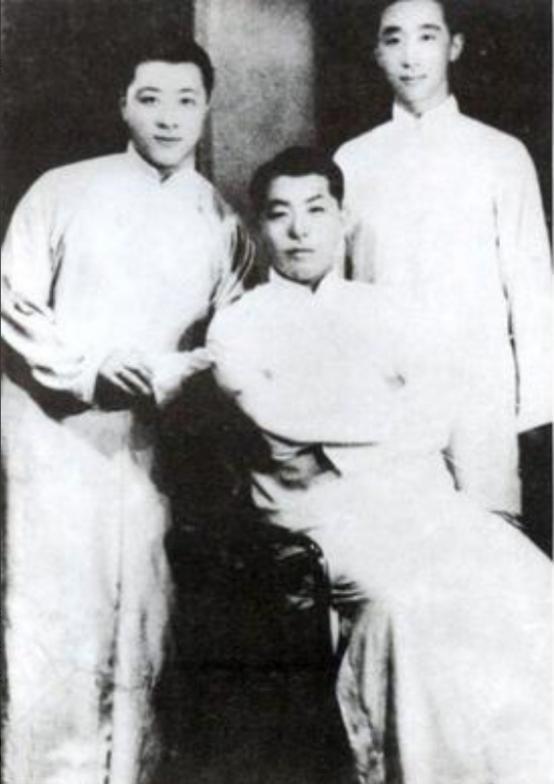

谢雪萍从张学思那里了解到,她的公公正是赫赫有名的东北军阀张作霖。早在1933年,她的丈夫就已经成为了一名共产党员。作为秘密战线的一员,他于1938年从香港出发,历经长途跋涉,最终抵达了革命圣地延安。

张学思抵达延安后,因其特殊背景,毛泽东亲自会见了他,并给予了他特别的关心和照顾。这次会面不仅体现了毛泽东对张学思的重视,也反映了当时延安对各方人才的包容与接纳。张学思的身份使他成为连接不同政治力量的重要纽带,毛泽东的接见无疑加深了这种联系,为后续的合作奠定了基础。

1939年,张学思加入了八路军。很快,组织就让他担任抗大东北干部队的队长。不过,张学思从来没有摆架子,不管是在家里还是外面,他都保持着谦虚和谨慎的态度,对人也非常友善。

此后,张学思先后担任了多个重要军事职务。他首先出任冀中军区司令部参谋处处长,随后升任冀中军区副参谋长,同时兼任第一科科长。之后,他被调往晋察冀军区,继续担任参谋处处长一职。接着,张学思被派往平西军分区,出任参谋长。最后,他担任第十一军分区副司令员,并兼任参谋长。这些职务的变动反映了他在军事领域的丰富经验和不断上升的职位。

【毛主席:一位海军的才干就这样没了,可惜】

1952年国庆节当天,张学思作为人民海军的代表,率领大连海军学校的三百余名学员,参与了盛大的阅兵仪式。他们在天安门广场上,接受了毛主席和全国人民的检阅。

这一天,张学思永远铭记在心。伴随着解放军进行曲的激昂旋律,他身穿纯白海军干部制服,亲自率领海校方队,站在海军方队最前方,到达受阅指定位置,静候检阅指令的下达。

接到指令后,张学思率先跨过检阅的起始线,紧随其后的是气势昂扬、步伐整齐的海军队伍。他们行进至天安门前,面向城楼和毛主席,昂首挺胸,展现出军人的威武之姿。

当张学思率领的海军方队出现在眼前时,毛主席脸上洋溢着喜悦的神情,显然对他们的表现感到十分满意。与此同时,刘少奇、朱德和周恩来等领导人也不断向方队挥手致意,称赞他们的步伐整齐划一,展现出了极高的训练水平。

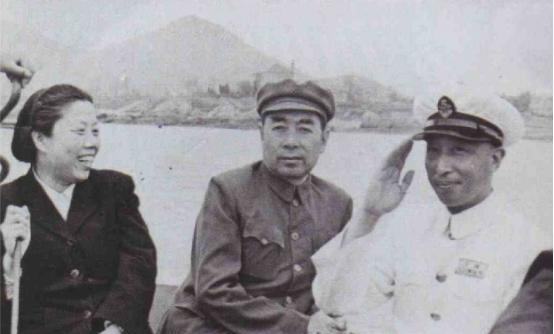

10月1日晚上,张学思带领海军方队参加了国庆招待会。在宴席上,海军司令员萧劲光与张学思一同向毛泽东主席敬酒,表达对领袖的敬意。

毛泽东举起酒杯,对萧劲光和张学思语重心长地说道:"我国的海岸线绵延万里,必须建设一支强大的海军力量,才能有效守护国家的领海安全。"

毛主席的讲话让萧劲光和张学思深受激励,他们当场表态,坚决执行主席的指示,全力推进海军建设,确保让主席和全国人民安心。

1953年3月,张学思担任了中国人民解放军海军副参谋长一职。到了1955年9月,随着解放军开始实施军衔制度,他被授予了海军少将军衔。

1956年,在毛泽东主席的亲自安排下,张学思被送往苏联列宁格勒的伏罗希洛夫海军学院深造。经过两年的系统学习,他熟练掌握了多项海军管理技能。张学思决心将自己的全部精力投入到中国海军的发展事业中,为国家的海防建设贡献力量。

1961年3月,张学思被任命为海军参谋长。就在他准备在海军领域大干一场时,却突然遭遇了意外的不幸。

1970年5月29日,张学思因病去世,他毕生致力于打造一支强大的海军,但这一目标未能实现。同时,他也未能与妻子和子女重逢。

谢雪萍和丈夫共同生活了三十年,她深知他内心藏着不公。为了替他争取公正,她静坐桌前,耗费许久时间,精心撰写了一封申诉信。

1972年4月27日,谢雪萍带着一封写好的信,亲自前往中南海大门,将信件交给了毛主席的警卫人员。

收到谢雪萍的来信,毛泽东深感悲痛,眼中含泪说道:"在延安时期,我就认识张学思了。他是个积极向上的年轻人,一直受革命思想熏陶。真没想到,这样一位海军人才就这样离世了,实在令人惋惜!"随后,毛泽东立即作出指示:"请叶剑英同志处理此事!"

在收到毛主席转交的信件后,叶剑英深感痛心,迅速向总政下达指令:“务必全面复查,确保公正处理。”同时,叶剑英委派萧劲光带领海军党委,深入调查张学思的相关情况。在此期间,尽管周恩来总理身体抱恙,仍多次强调必须彻查此案。

4月19日,张学思将军的骨灰安葬仪式在北京隆重举行。仪式结束后,他的骨灰被永久安置在八宝山革命公墓主厅的显要位置。

凝视着张学思的照片,谢雪萍双眼含泪,低声自语:“主席和总理都信任你,已经为你正名。你在九泉之下,应该能安息了。”

2016年,正值张学思百年诞辰,96岁高龄的谢雪萍将张学思及其母亲的13件遗物无偿捐赠给张氏帅府博物馆。这些珍贵物品历经岁月流转,最终回到了张学思曾经的居所,完成了它们的回归之旅。

2022年4月8日,谢雪萍因疾病治疗无效,在北京离世,终年102岁。